-

随着人类活动的加剧,因温室气体排放而引起的全球变暖、气候变化越来越明显地影响着人们的生活方式,为人类生活带来越来越多的问题。为了减少全球温室气体排放,各国家政府相继允诺将尽快实现碳达峰。我国也在2020年第75届联合国大会上提出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。

联合国环境规划署(UNEP)公布数据显示,2021年全球建筑和建造业能源需求已占到全球能源需求总量的34%以上,较2020年高出5%[1]。建筑领域也是我国三大主要的碳排放领域之一,根据《2024中国城乡建设领域碳排放研究报告(2024年版)》[2]显示,2022年建筑全生命周期的碳排放量占全国总量的48.3%。我国建筑全生命周期碳排放包括建材生产运输、建筑施工以及建筑运行3个阶段,不同阶段碳排放差异明显。2022年,建筑全生命周期碳排放仍呈上升趋势,较2021年增幅2.7%,近5年年均增速为3.0%[2]。在建筑面积呈持续增加趋势的同时,必须做出更大的努力来减少整体排放并提高建筑能效。

建筑领域要大幅减碳,首先需要降低用能需求,此外,更重要的是推动以化石能源为基础的碳基能源系统可以向再生能源为基础的零碳能源系统转变,带动终端用能方式的彻底改变。在可再生能源领域,相较于水电、核电、生物质能等,光电最具发展潜力,且无发展上限。在光伏发电的基础上,如何让建筑能够有效地消纳,解决好光电的发电功率变化与终端用电功率变化的不同步性,发展以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统则是较好的解决方案。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》明确指出要提高建筑终端电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑[3]。

近年来,光储直柔技术已在建筑大厦、零碳工厂、智慧园区和城市轨交基地等的设计和建设方面获得了广泛应用[4-7],仅深圳市近2年就建设了10余个光储直柔建筑试点项目[8]。对于“光储直柔”技术的减排效应,周国华等[9]从技术可增加的光伏发电量、提高电网的供电效率、降低电网输电损耗等方面,定量论述了技术的减碳效果。但在宏观层面,城市级建筑碳排放分析以及“光储直柔”技术应用减碳预测没有合适的测算模型,因此也无法评估减碳技术对建筑领域减碳的影响。

本文旨在建立城市建筑领域自下而上的光储直柔减排效应的测算模型,对城市建筑领域碳排放以及趋势进行测算,分析“光储直柔”技术应用对建筑领域减碳的影响,并选取深圳市建筑领域进行案例分析。在推广建筑领域减碳技术的同时,摸清建筑领域碳排放家底,预测减碳技术路径碳排放趋势,分析技术应用减碳潜力,对于实现建筑领域,乃至全国的“3060”双碳目标至关重要。

-

建筑领域碳中和的根本在于减少排放,而准确的碳核算方法是实现减碳效果量化评估的基础和保障。建筑领域碳排放研究,可根据建筑分析对象的规模大体上可分为3种类型:单体建筑、以建筑群组为分析对象的社区园区以及以建筑群组为分析对象的城区。碳排放测算分析需要根据不同建筑层级的规模大小适当调整分析范畴、分析颗粒度和分析深度。

-

宏观层面城区级建筑碳排放测算需要依据城区发改委等的公开年度统计报告,如统计年鉴、能源平衡表等资料确定该年度建筑领域能源消费情况,再根据各能源品种碳排放因子(电力、天然气等)对建筑领域碳排放进行测算及结构分析。建筑领域碳排放为建筑消费的各类能源产生的碳排放量之和,计算公式如下:

$$ EB=\sum {e}_{i}{f}_{i} $$ (1) 式中:

EB ——建筑领域碳排放总量;

e ——能源消费量;

i ——能源消费类型;

f ——碳排放因子。

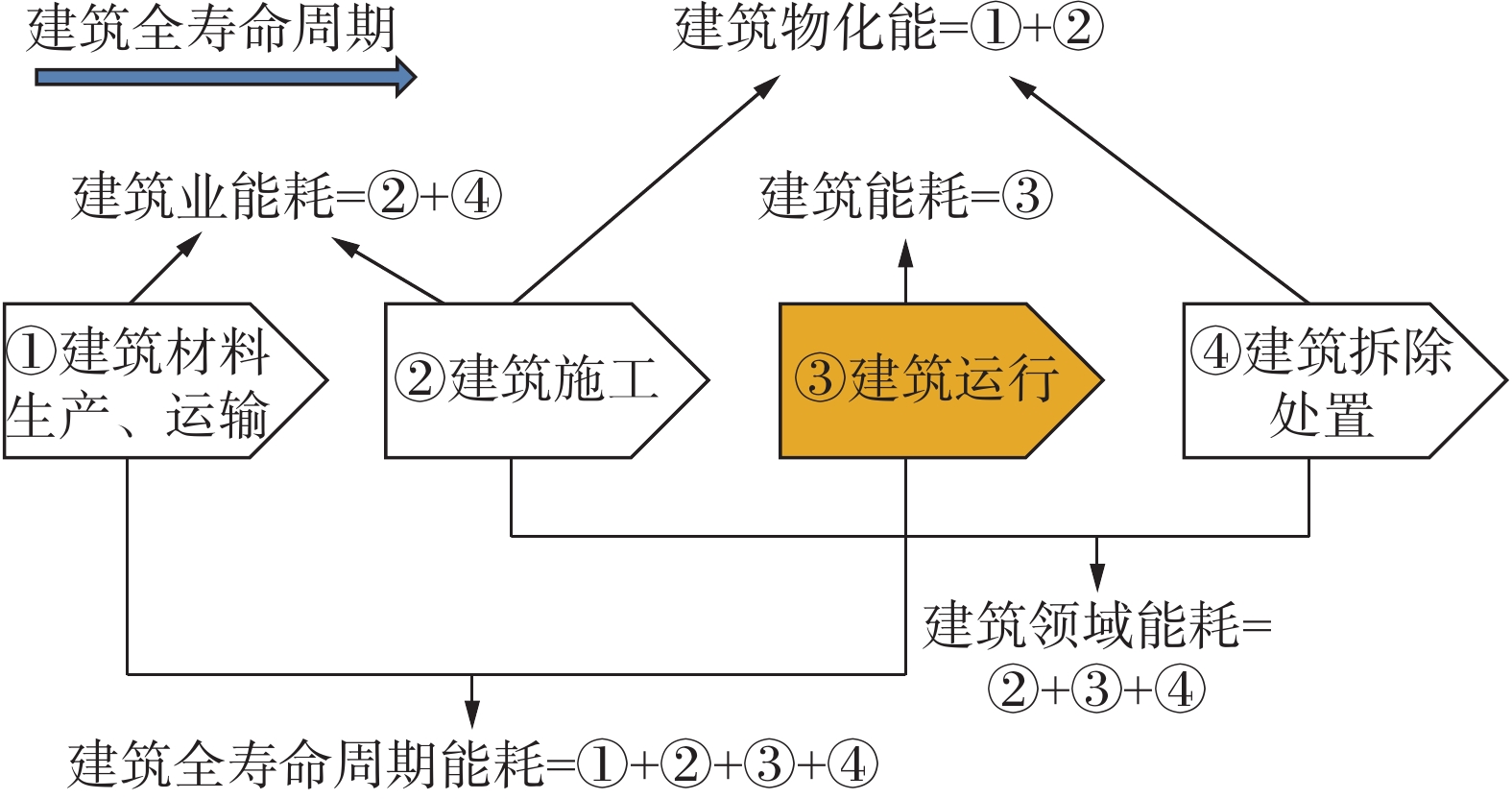

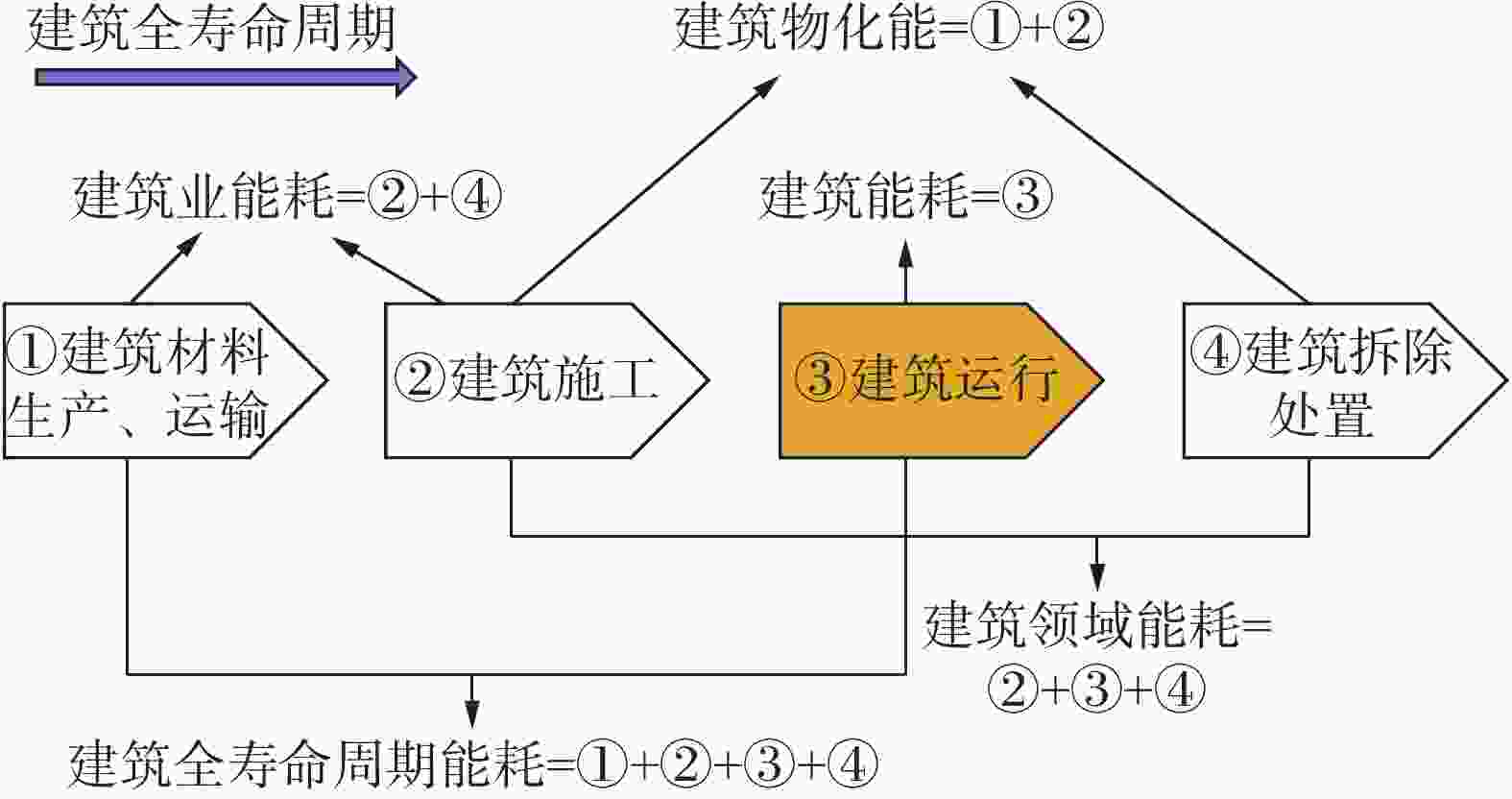

1)建筑能源消费情况。建筑领域能源消费情况首先需要确定建筑能耗范围边界。根据中国建筑节能协会[1, 10]对全国建筑碳排放情况的测算研究,建筑能耗以及碳排放边界如图1所示。本文对于城区建筑碳排放测算针对建筑领域,即包括了建筑施工、建筑运行以及建筑拆除阶段的能耗。其中建筑施工以及拆除过程中的能耗情况可统称为建筑业能耗,即建筑施工企业在施工过程中的能耗情况。

但建筑领域能源消费量终端能源消费无法直接从能源平衡表[11]中直接获取,需要从终端消费量的7个部门中分摊计算[10],详见附录表A1。与建筑领域直接相关的部门为批发、零售业和住宿、餐饮业;其他;生活消费。其中批发、零售业和住宿、餐饮业以及其他部门的能耗可统计为公共建筑能耗,生活消费部门的能耗可统计为居民建筑能耗,建筑业能耗包括建筑施工和拆除处置可从能源平衡表中直接获取。

2)能源品种因子。能源平衡表中统计的能耗水平统一单位为标准煤,因此需要对各种能源消费量进行折标煤的转换。本文采用与中国统计年鉴一致的折算方式,使用等价值作为能源折算标煤因子,如电力折标煤因子(发电煤耗)为0.327 kgce/kWh[11]。

碳排放测算需要利用各能源类型的碳排放因子,可细分为化石能源,即煤、油、天然气的碳排放因子以及二次能源,即电力和热力的碳排放因子。其中,化石能源碳排放因子可采用《IPCC国家温室气体排放清单指南》中的缺省因子。二次能源的碳排放因子则需要依据当地当年情况进行确认(可参考国家发改委电网平均因子或各省市当地的政策标准,如深圳近零碳排放区试点建设方案等[12])。

-

在碳排放测算的基础上建立碳排放情景分析,对未来各种减排政策以及技术下的碳排放量进行情景预测。在众多碳排放情景分析中[13],按照模型框架主要可分为自上而下模型、自下而上模型和混合模型。自上而下模型主要是从宏观经济的角度,通过研究如GDP、人口等宏观经济变动对能源供需的影响;自下而上模型则是通过对具体技术等进行分析建模,对能源供给、使用等进行测算,该种分析情景方法可以充分反映技术对能源系统影响的潜力,同时,可以分析不同技术推广率对该领域碳排放的影响。混合模型为以上模型的整合。为了更加精准的分析技术潜力以及推广率,本文对建筑领域碳排放减碳情景的预测则利用自下而上的分析模型,通过对建筑领域能源消费的分析,自下而上充分挖掘建筑领域的节能与可再生能源消纳能力,系统性地分析建筑减碳技术的减碳潜力以及应用推广率对建筑领域碳排放的影响,从而预测城区建筑领域未来碳排放的变化趋势。

通过分析建筑领域的若干关键因素作为基础数据进行该领域的碳排放预测,进而通过优化关键因素,得到不同的情景。根据城区建筑领域碳排放情况,设为基准情景和减排情景。

1)基准情景。保持现有技术水平、能效水平不变,预测未来建筑领域能源消费强度和碳排放。

2)减排情景。根据现有的规划文件等,引入成熟且先进的建筑减碳技术以及新能源技术,综合考虑实际技术发展情况、政策引导力度与技术发展潜力,设置各领域减排措施力度,预测未来建筑领域能源消费强度和碳排放情况。

建筑领域碳排放预测的关键因素[14]可包括建筑功能、建筑面积、单位建筑面积能耗、建筑能源结构、可再生能源消纳情况等。建筑功能可划分为公共建筑及居民建筑。通过设定不同的关键因素,对不同碳排放情景进行预测。建筑业能耗可根据历年能耗情况进行预测。

-

在“双碳”背景下,“光储直柔”新型建筑具有直流建筑显著的节能效果和柔性建筑强大消纳光伏发电的潜力,是建筑实现减碳、走向零碳的重要途径,技术原理如图2所示。其中,“光”是在建筑场地内建设分布式、一体化太阳能光伏系统,配备了光伏发电系统的建筑将不再是传统的用能单元,而是成为产能单元。“储”是在建筑供配电系统中配置储能装置,充分挖掘建筑里面或建筑周围可利用的资源,包括电动汽车、空调系统和建筑热容自身之间,以及可储电的装置或者设备,比如电化学储能、冷热储等,把建筑变成1种等效电池概念,在能源系统中进行重新定位。“直”是指建筑配电由交流系统转变为低压直流配电系统,减少交直转换,提高光伏发用电能效。数据研究表明,在配备了光伏发电的建筑中,采用低压直流配电能够提高5%以上的系统能效。“柔”是指建筑用电具有可调节、可中断特性,使建筑用电成为弹性负载,直流用电可包括直流充电桩、直流照明、直流空调以及直流小家电等。按照绿色电力的发电规律,建筑用电可实现“荷随源动”,绿色用电[15]。

-

建筑光伏发电是未来可再生能源的主要来源,“光储直柔”技术应用有利于实现可再生能源的有效利用,实现建筑大比例绿电接入和就地消纳,促进建筑用能的电气化,达到建筑节能和减少碳排的目的。因此,在“光储直柔”技术减碳量分析中,可根据本地屋顶光伏自发自用现状,对建筑光伏自消纳率进行调整。相较普通光伏建筑提高屋顶光伏自发自用率,增加光伏用电减碳量。

同时,“光储直柔”技术的减碳效益还体现在储能系统和用电设备功率柔性可调特性带来的削峰填谷减碳,充分发挥建筑侧用电设备功率柔性可调特性,在日间用电高峰时段匹配电力供给与消费需求,在夜间用电低谷时期及日间光伏发电无法实现有效消纳时对储能系统进行充电实现电力消纳[16]。除此之外,直流配电系统可以实现传统建筑接入分布式屋顶光伏电力时,配电系统所需要的交-直逆变转换所造成电力损耗的降低以及如空调等用电器中电机二次交-直转换及铜损及涡旋损失所造成的损耗,实现建筑节能[17],但不同建筑类型节能程度差异较大。现阶段,行业中对于“光储直柔”技术应用带来具体减碳量测算方法还在研究论证中,本文将利用技术应用实际工程数据进行测算。

-

本研究根据城市典型情况以及建筑能源使用数据公开程度选取华南地区大型城市深圳进行案例分析。建筑碳排放案例测算时段为2014-2022年,数据获取参考本文撰写时的最新公示数据,即2023年《深圳市统计年鉴》、《深圳市能源平衡表》等[18]深圳市发改委公开统计数据文件。根据该市数据统计口径,建筑领域将细分公共建筑、居民建筑和建筑业进行碳排放测算分析。

-

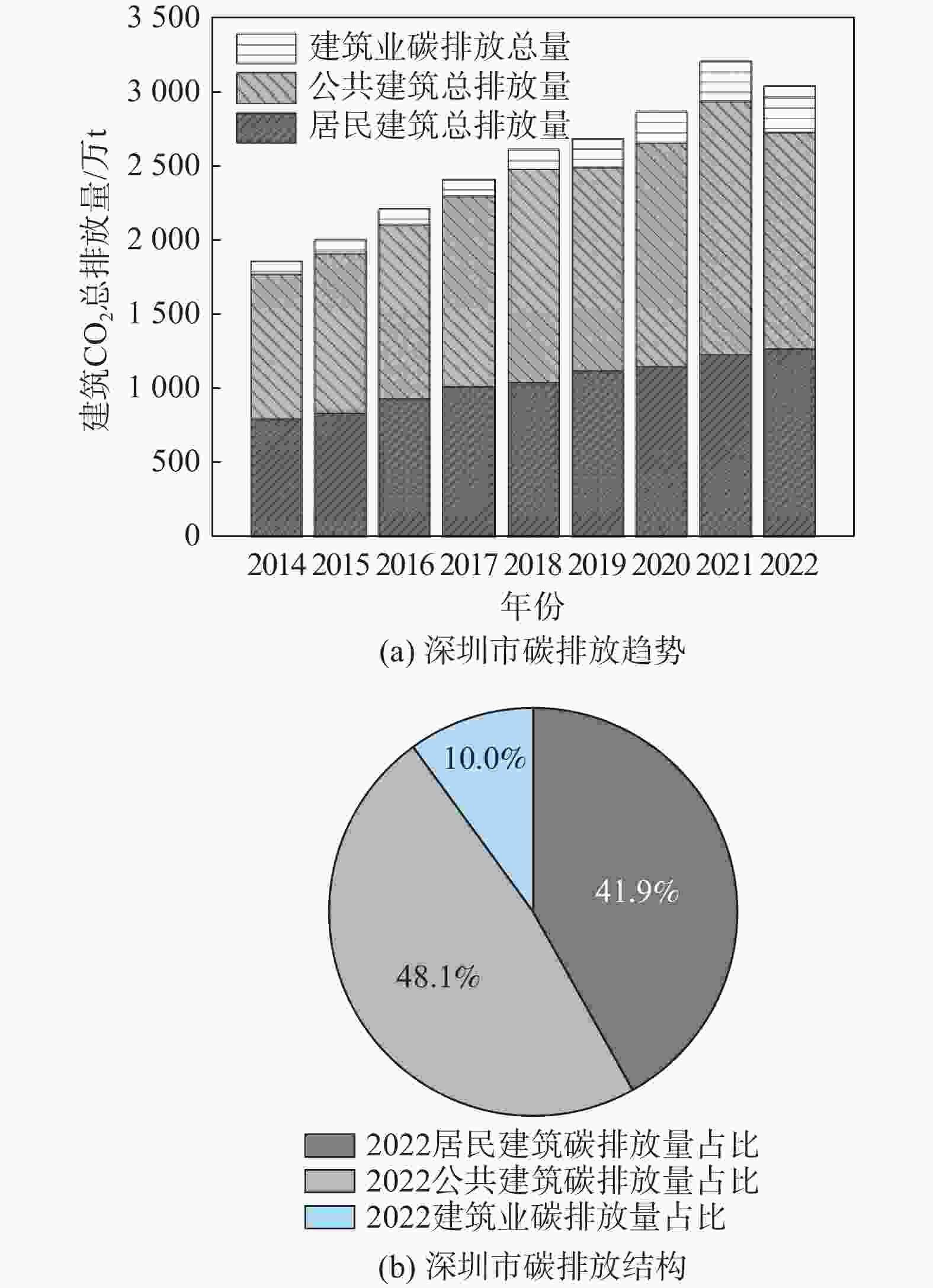

建筑领域碳排放依据深圳市公共建筑、居民建筑、建筑业用能量(参考《深圳市统计年鉴》)进行测算,电力排放因子采用南方电网的电力排放因子0.451 2 kgCO2/kWh(参考《广东省市县(区)级温室气体清单编制指南(试行)》[19]),天然气排放因子采用1.564 keCO2/m3。深圳市建筑领域碳排放现状结果如图3所示。根据测算结果可知,综合来看,深圳建筑领域总体碳排放2014-2021年呈上升趋势,于2022年碳排放量有所下降,于2021年碳排放总量为3 039.03万t,较2014年上涨63.53%。其中,公共建筑碳排放量占比最高为48.15%。对比2021年数据,2022年公共建筑碳排放降低251.49万t,说明深圳市对公共建筑能耗管控政策实施卓有成效,进而导致整体建筑领域2022年碳排放量降低。2022年建筑施工阶段占比最低为10.00%。随着深圳市房屋施工面积的快速增长,建筑施工阶段的碳排放增速最快,但单位房屋施工面积碳排放呈下降趋势。碳排放强度下降反应了现阶段建筑建造施工过程中减碳技术的应用以及设备电气化的普及。从碳排放结构来看,整体间接碳排放量高于直接碳排放且增速较快,排放源主要为电力消费,占比高达82.13%。由此可见,深圳建筑领域清洁能源的高比例接入具有较大的减碳空间。

-

依据2014-2022年深圳各建筑类型和能源的碳排放现状的基础数据,根据深圳市公共建筑和居民建筑单位建筑面积能耗、能耗变化趋势和建筑面积变化趋势,以及深圳市单位房屋施工面积碳排放和房屋施工面积变化趋势,对2023-2035年深圳建筑领域碳排放趋势进行预测,并将该种预测情景设定为“基准情景”。预测分析可参考《深圳市公共建筑能耗限额标准》[20]、《深圳市生态环境保护“十四五”规划》[21]建筑低碳发展目标、《深圳市绿色建筑高质量发展行动实施方案(2021-2025年)》等[22]政策文件。

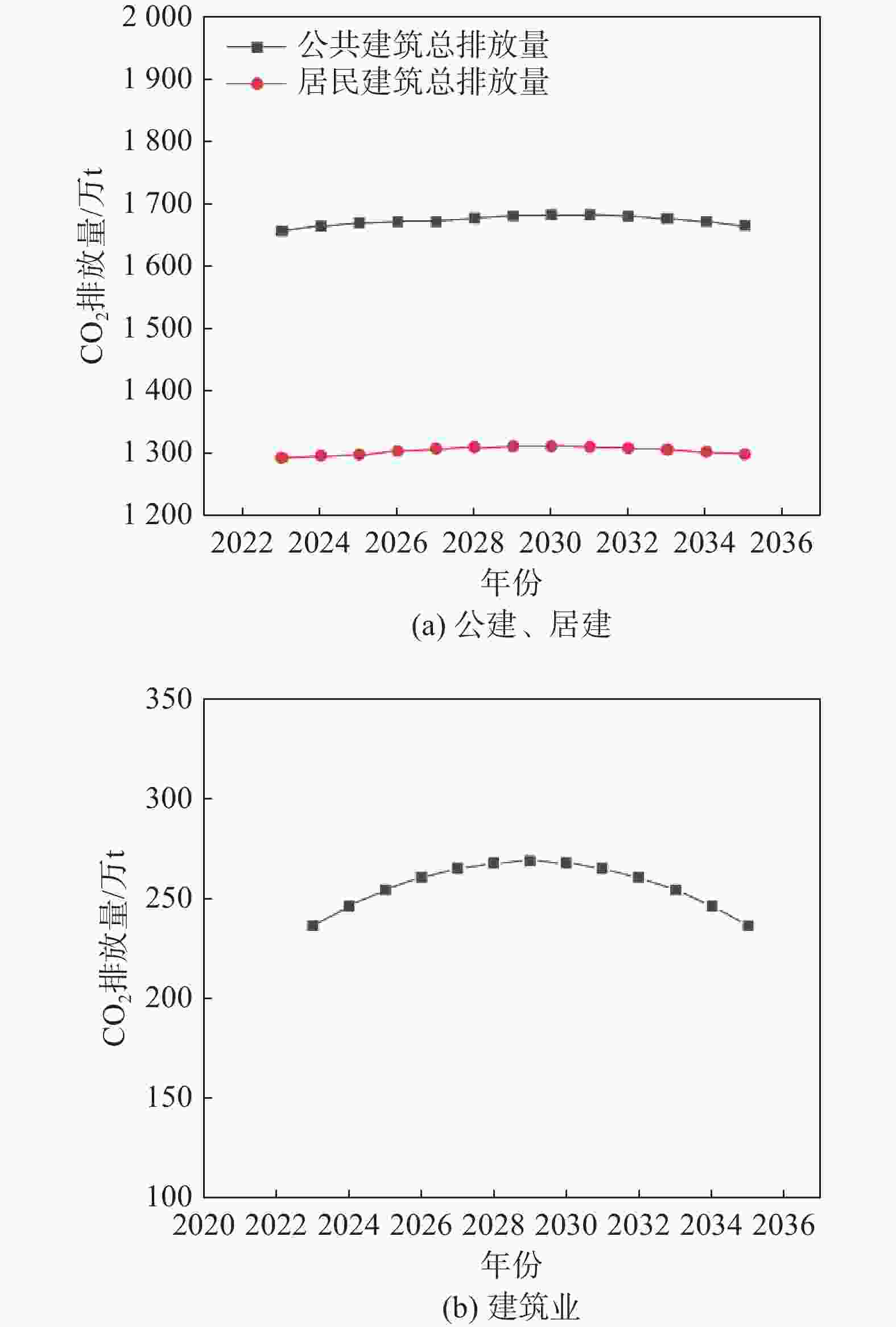

在“基准情景”下,建筑领域总碳排放呈上升趋势(碳排放趋势情况如图4所示),并于2030年出现峰值,峰值建筑碳排放总量为3 261.87万t,较2022年增加了7.33%。在预测期间,如图5所示,公共建筑和居民建筑增长呈相似趋势。2030年,公共建筑碳排放量为1 682.49万t,占比51.58%,与现阶段2021年占比相似;居民建筑碳排放量为1 311.23万t;建筑施工阶段碳排放量为268.14万t,排放量占比最少为8.22%,但相较2021年占比有所增加。在预测期间内,公共与居民建筑均于2030年出现峰值,与整体达峰一致;建筑施工阶段于2029年出现峰值,建筑施工阶段相较整体建筑领域最早提前达峰。公共、居民建筑相应减碳技术应用应有所加强。

-

深圳建筑领域“减碳情景”预测中,低碳技术应用考虑普通屋顶光伏以及“光储直柔”技术,将分析技术推广率和技术减碳能力情况对建筑领域碳排放趋势的影响。

首先是普通屋顶光伏新能源接入比例提升将会导致建筑能源结构的变化,测算综合考虑光伏装机容量增加以及新能源消纳率随技术发展逐步提升。

1)减排情景Ⅰ。该减排情景预测新能源即普通屋顶光伏应用下,深圳建筑领域的碳排放趋势。其中,光伏接入比例参考深圳市屋顶光伏规划文件数据(深圳市能源数据、《关于大力推进分布式光伏发电的若干措施(征求意见稿)》[23]),全市屋顶光伏装机容量于2026年达到1.5 GW。

2)减排情景Ⅱ。该减排情景预测在“减排情景Ⅰ”的基础上,调整屋顶光伏接入比例。假设于2030年,深圳全市15%建筑屋顶可用面积接入光伏(约为政策规划光伏铺设量的3倍)。

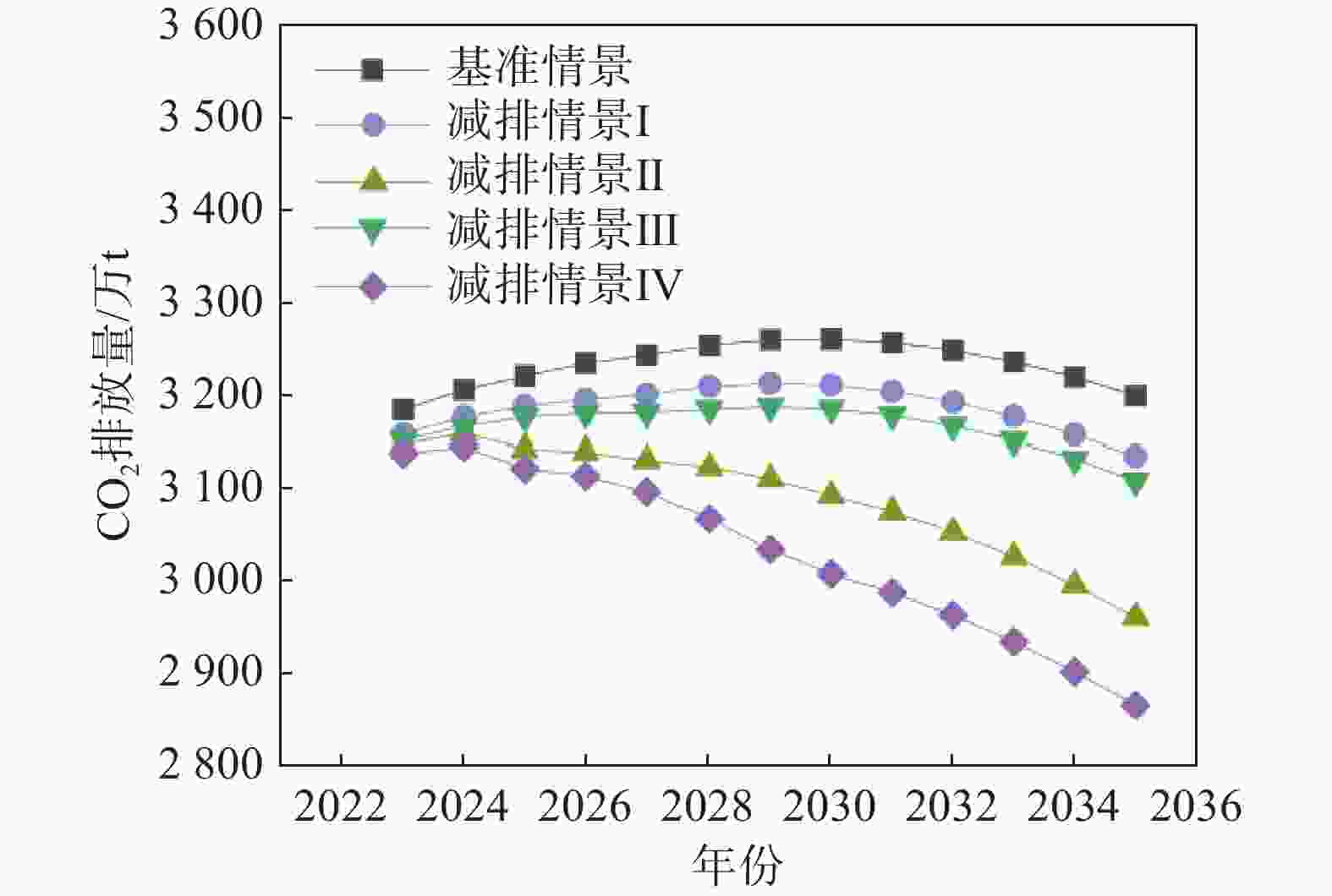

分析结果如图6所示,深圳建筑领域在“减排情景Ⅰ”对比“基准情景”提前1 a实现达峰,但排放趋势较为相似。但在屋顶光伏铺设的政策规划下,建筑领域于达峰年可实现减碳48.29万t,下降1.48%。在“减排情景Ⅱ”下,建筑领域实现6 a提前达峰,减碳效果较为显著,达峰年碳排放量下降3.11%,达峰年后减碳速率增加。

图 6 深圳市2022-2035年建筑碳排放预测(基准和减排情景Ⅰ、情景Ⅱ)

Figure 6. Building carbon prediction from 2022 to 2035 in Shenzhen (under the baseline scenario and reduction scenario I and Ⅱ)

3)减排情景Ⅲ。该减排情景预测引入“光储直柔”技术应用,假设技术推广率为光伏铺设量的30%。该情景光伏铺设量参考深圳市屋顶光伏规划,与“减排情景Ⅰ”保持一致。参考技术应用工程情况,技术减碳效果可来源于为项目光伏消纳率的提升以及“储直柔”技术应用带来的额外减碳量。同时,该技术应用纳入电动汽车V2B互动技术。电动汽车可参与建筑能源V2B互动,通过电动汽车储能进一步提升全市屋顶光伏消纳率,从而提高建筑光伏减碳量。电动汽车保有量参考《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025)》[24]、《深圳市生态环境保护十四五规划》[21],电动汽车单位平均电池储能量以50 kWh测算[25],并假设电动汽车可用70%的电池储能量与建筑能源进行互动(考虑电池效率及安全)。电动汽车V2B互动技术推广率以2026年达到20%的比例逐步接入。

4)减排情景Ⅳ。该情景与“减排情景Ⅲ”中“光储直柔”技术应用情况保持一致,仅调整屋顶光伏接入比例。假设于2030年,深圳全市15%建筑屋顶可用面积接入屋顶光伏。

在“光储直柔”技术应用下,深圳建筑领域碳排放情况进一步改善,如图7所示。在“减排情景Ⅲ”下,建筑领域于2029年达峰,达峰碳排放量为3 188.45万t,碳减排达73.42万t,一定程度下弥补了政策规划下屋顶光伏铺设量的减碳效益有限的问题。建筑碳排放在“减排情景Ⅳ”下,于“减排情景Ⅱ”相同于2024年提前6 a达峰,达峰年碳减排量为115.55万t,下降3.54%。从测算结果分析可知,随着光伏铺设量的增加,更多未被直接消纳的光伏被电动汽车储能消纳,屋顶光伏高比例接入加之“光储直柔”技术与电动汽车储能技术的推广,建筑领域减碳量大幅增加,“光储直柔”技术具有较高的减排潜力。各减排情景下建筑领域达峰情况如表1所示。

图 7 深圳市2022-2035年建筑领域碳排放预测对比(基准情景和减排情景Ⅰ、情景Ⅱ、情景Ⅲ、情景Ⅳ)

Figure 7. Comparisons of prediction of carbon emission in building sector from 2022 to 2035 in Shenzhen (under the baseline scenario and reduction scenario I, Ⅱ, Ⅲ and Ⅳ)

表 1 深圳市建筑领域总碳排放情景趋势分析汇总

Table 1. Summary of scenario trend analysis for total carbon emissions in the building sector of Shenzhen

情景 达峰年 碳排放量/(万t) 碳减排量/(万t) 减排率/% 基准情景 - 2030 3 261.87 - - 减排情景 I 2029 3 213.57 48.29 1.48 Ⅱ 2024 3 160.39 101.48 3.11 Ⅲ 2029 3 188.45 73.42 2.25 Ⅳ 2024 3 146.32 115.55 3.54 -

较普通光伏建筑,“光储直柔”技术可帮助建筑领域实现进一步减碳。对比“减碳情景Ⅱ”和“减碳情景Ⅳ”,在屋顶光伏铺设量相同且较高的情景下,“光储直柔”技术帮助实现5 a提前达峰,碳减排量增加13.83%。在2024年,光伏铺设量均为总建筑面积的5%,在“光储直柔”技术应用下,光伏消纳率大幅提升,实现自身可消纳电量增加7 148万t,光伏部分减碳量增加3.23万t,如表2所示。“储直柔”技术以及电动汽车V2B技术应用带来额外减碳量。对比普通光伏建筑,“光储直柔”技术总减碳量增加14.07万t。

表 2 普通光伏和“光储直柔”技术减碳情况对比

Table 2. Carbon reduction effects comparisons between the traditional PV technology and the PEDF technology

参数 普通光伏建筑 “光储直柔”建筑 光伏建设比例/% 5 5 光伏可发电量/GWh 1 590 1 590 自身可消纳电量/GWh 1 032.47 1 103.95 光伏部分减碳量/万t 46.58 49.81 技术总减碳量/万t 46.58 60.65 -

“双碳”背景下,各个重点碳排放领域都在积极寻找实现减碳目标的技术策略。建筑领域是我国3大主要的碳排放领域之一,在推广建筑领域减碳、低碳技术的同时,摸清建筑领域碳排放家底、预测不同减碳路径碳排放趋势,对于实现建筑领域双碳目标至关重要。“光储直柔”技术是国务院在达峰行动方案中提出的关键减碳技术之一,是推动建筑领域实现碳达峰碳中和的重要路径。

本文针对城市建筑领域开展碳排放测算研究,搭建碳排放测算及趋势预测模型,分析“光储直柔”技术对建筑领域碳排放的影响,并以深圳为例进行案例研究,得出结论如下:

1)深圳建筑领域总碳排放呈上升趋势并在“基准情景”下于2030年实现达峰。

2)普通屋顶光伏以及“光储直柔”技术的应用均可帮助建筑领域实现提前达峰,降低碳排放。

3)“光储直柔”技术的减碳效益更为显著,在较优减碳情景下可帮助该领域于2024年达峰,碳排放降低3.54%。对比普通光伏建筑,“光储直柔”技术总减碳量增加14.07万t。

本文研究结果对于碳中和城市的建设规划和减碳技术应用具有指导意义。在制定城市城乡建设、建筑领域碳达峰路径政策时,政策制定者在提倡可再生能源应用的同时,应关注可再生能源的消纳情况,同步推广“光储直柔”技术的应用,支持车网协同等技术的发展,考虑需求侧响应的积极作用,进一步扩大可再生能源的减碳效益。未来可针对“光储直柔”技术潜在减碳效益如参加需求侧响应等以及技术的经济效益开展后续研究。

-

表 A1 中国能源平衡表

Table A1. Energy balance sheet in China

参数 能源合计 发电煤耗计算法 电热当量计算法 一、可能本地区消费的能源量 203 343.73 194 104.38 1.一次能源生产量 187 341.15 177 962.03 水电 12 477.88 4 345.06 核电 1 781.24 620.26 2.回收能 2 507.99 2 507.99 3.进口量 26 045.95 25 967.73 4.我轮、机在外国加油量 546.74 546.74 5.出口量(-) -11 159.24 -10 941.26 6.外轮、机在我国加油量(-) -486.79 -486.79 7.库存增(-)、减(+)量 -1 452.07 -1 452.07 二、加工转换投入(-)产出(+)量 -3 683.59 -47 622.04 1.火力发电 - -41 305.20 2.供热 - -2 633.25 3.洗选煤 -1 326.65 -1 326.65 4.炼焦 -526.88 -526.88 5.炼油 -1 415.60 -1 415.60 6.制气 -162.31 -162.31 #焦炭再投入量(-) -196.36 -196.36 7.煤制品加工 -55.78 -55.78 三、损失量 5 439.16 2 140.34 四、终端消费量 194 103.93 144 227.22 1.农、林、牧、渔、水利业 7 679.89 5 818.18 2.工业 134 442.37 93 884.39 #用作原料、材料 8 412.26 8 412.26 3.建筑业 3 258.61 2 741.89 4.交通运输、仓储及邮电通讯业 14 783.26 13 732.18 5.批发和零售贸易业、餐饮业 4 820.32 3 098.56 6.生活消费 21 280.66 10 545.43 城镇 12 973.12 8 994.90 乡村 8 307.54 6 050.52 7.其他 7 838.84 5 406.60 五、平衡差额 117.05 114.77 六、能源消费总量 203 226.68 193 989.61

The Impact of PEDF Technology on Carbon Emissions from Urban Buildings

-

摘要:

目的 作为主要的碳排放领域之一,建筑领域摸清碳排放家底、分析减碳技术应用潜力、规划减碳路径,是实现该领域乃至全国“3060”双碳目标的重要路径。建筑领域先进的减碳技术——“光储直柔”技术有助于尽快实现碳达峰的目标。但目前,建筑领域的碳排放研究大多针对单体建筑,暂缺乏对城市建筑领域碳排放的综合性测算和规划研究,更缺少针对先进技术减碳潜力的定量化分析。文章旨在解决该领域各子类别碳排放量不明以及减碳技术贡献无法量化的问题。 方法 研究围绕城市建筑领域开展碳排放研究,搭建碳排放测算及趋势预测模型,分析“光储直柔”技术应用对建筑领域碳排放的影响,量化技术对建筑领域减碳的贡献情况,并选取深圳进行案例分析。 结果 研究数据表明,深圳建筑领域总碳排放呈上升趋势,“光储直柔”技术应用可帮助整个建筑领域实现提前达峰,降低碳排放,较传统光伏建筑总减碳量增加14.07万t。 结论 研究模型可普遍地用于城市建筑领域碳排放测算及预测以及相似低碳技术减碳量分析中,为碳中和城市的建设规划提供数据支撑,具有十分重要的参考意义。相关政策在加强可再生能源应用的同时应关注其消纳,提倡“光储直柔”建筑技术的应用。 Abstract:Objective As one of the main sectors of carbon emissions, it is significant for the building sector to analyze the carbon emissions and the application potential of carbon reduction technologies, and plan carbon reduction paths, which will help to achieve the "3060" dual carbon goals in this sector and even in the country. The application of "photovoltaics, energy storage, direct current and flexibility" technology, one of the advanced low-carbon technologies in the building sector, can help the sector reduce carbon emissions and achieve carbon peak as soon as possible. However, most research in the field focuses on the emission calculation for individual buildings. There is currently a lack of comprehensive calculation and planning research on carbon emissions for the building complexes or the urban-level buildings, as well as the impacts of the carbon reduction technologies applied. This paper is to determine the carbon condition for each building sub-section and quantitatively analyse the carbon reduction potential of advanced technologies. Method This research focused on carbon emissions research in the field of urban buildings with establishing the carbon emission calculation and trend prediction models and analyzing the impact of the application of "photovoltaics, energy storage, direct current and flexibility" technology on carbon emissions in the building sector. The contribution of this advanced technology could be quantified. Shenzhen City of South China had been chosen as a case study for carbon analysis. Result The results show that the carbon emission of the building sector in the city is on the rise. The PEDF technology shows a great carbon reduction potential with 0.1407 million tons of reduction compared with the traditional rooftop photovoltaics. Conclusion This model can be widely applied in the urban building carbon emission analysis and quantifying the impact of low-carbon technology, which can be of great significance for the construction planning of carbon-neutral cities. The relevant policies should not only strengthen the utilization of renewable energy but also emphasize its consumption, while promoting the application of the PEDF technology. -

表 1 深圳市建筑领域总碳排放情景趋势分析汇总

Tab. 1. Summary of scenario trend analysis for total carbon emissions in the building sector of Shenzhen

情景 达峰年 碳排放量/(万t) 碳减排量/(万t) 减排率/% 基准情景 - 2030 3 261.87 - - 减排情景 I 2029 3 213.57 48.29 1.48 Ⅱ 2024 3 160.39 101.48 3.11 Ⅲ 2029 3 188.45 73.42 2.25 Ⅳ 2024 3 146.32 115.55 3.54 表 2 普通光伏和“光储直柔”技术减碳情况对比

Tab. 2. Carbon reduction effects comparisons between the traditional PV technology and the PEDF technology

参数 普通光伏建筑 “光储直柔”建筑 光伏建设比例/% 5 5 光伏可发电量/GWh 1 590 1 590 自身可消纳电量/GWh 1 032.47 1 103.95 光伏部分减碳量/万t 46.58 49.81 技术总减碳量/万t 46.58 60.65 A1 中国能源平衡表

A1. Energy balance sheet in China

参数 能源合计 发电煤耗计算法 电热当量计算法 一、可能本地区消费的能源量 203 343.73 194 104.38 1.一次能源生产量 187 341.15 177 962.03 水电 12 477.88 4 345.06 核电 1 781.24 620.26 2.回收能 2 507.99 2 507.99 3.进口量 26 045.95 25 967.73 4.我轮、机在外国加油量 546.74 546.74 5.出口量(-) -11 159.24 -10 941.26 6.外轮、机在我国加油量(-) -486.79 -486.79 7.库存增(-)、减(+)量 -1 452.07 -1 452.07 二、加工转换投入(-)产出(+)量 -3 683.59 -47 622.04 1.火力发电 - -41 305.20 2.供热 - -2 633.25 3.洗选煤 -1 326.65 -1 326.65 4.炼焦 -526.88 -526.88 5.炼油 -1 415.60 -1 415.60 6.制气 -162.31 -162.31 #焦炭再投入量(-) -196.36 -196.36 7.煤制品加工 -55.78 -55.78 三、损失量 5 439.16 2 140.34 四、终端消费量 194 103.93 144 227.22 1.农、林、牧、渔、水利业 7 679.89 5 818.18 2.工业 134 442.37 93 884.39 #用作原料、材料 8 412.26 8 412.26 3.建筑业 3 258.61 2 741.89 4.交通运输、仓储及邮电通讯业 14 783.26 13 732.18 5.批发和零售贸易业、餐饮业 4 820.32 3 098.56 6.生活消费 21 280.66 10 545.43 城镇 12 973.12 8 994.90 乡村 8 307.54 6 050.52 7.其他 7 838.84 5 406.60 五、平衡差额 117.05 114.77 六、能源消费总量 203 226.68 193 989.61 -

[1] 联合国环境规划署. 2022年全球建筑建造业现状报告 [EB/OL]. (2022-12-06) [2024-12-08]. https://www.unep.org/zh-hans/resources/chubanwu/2022nianquanqiujianzhujianzaoyexianzhuangbaogao. United Nations Environment Programme (UNEP). Global status report for buildings and construction: towards a zero-emission, efficient and resilient buildings and construction sector of 2022 [EB/OL]. (2022-12-06) [2024-12-08]. https://www.unep.org/zh-hans/resources/chubanwu/2022nianquanqiujianzhujianzaoyexianzhuangbaogao. [2] 中国建筑节能协会. 中国建筑节能协会重磅发布《中国城乡建设领域碳排放研究报告(2024年版)》 [R/OL]. 重庆, 2024. https://www.cabee.org/site/content/25289.html. China Association of Building Energy Efficiency. Research report on carbon emissions in the field of urban and rural development in China 2024 Edition [R/OL]. Chongqing, 2024. https://www.cabee.org/site/content/25289.html. [3] 国务院. 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. (2023-10-26) [2024-12-08]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm. State Council. Action plan for carbon dioxide peaking before 2030 [EB/OL]. (2023-10-26) [2024-12-08]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm. [4] 江宇萌, 刘骁, 单栋梁, 等. 基于“光储直柔”技术的零碳工厂设计与应用 [J]. 机电工程技术, 2024, 53(12): 236-239 DOI: 10.3969/j.issn.1009-9492.2024.12.047. JIANG Y M, LIU X, SHAN D L, et al. Design and application of zero carbon factory based on PEDF [J]. Mechanical & electrical engineering technology, 2024, 53(12): 236-239. DOI: 10.3969/j.issn.1009-9492.2024.12.047. [5] 司文旭, 邵頲. 基于“光储直柔”技术的建筑大厦低碳设计与应用 [J]. 现代建筑电气, 2024, 15(10): 31-36. DOI: 10.16618/j.cnki.1674-8417.2024.10.006. SI W X, SHAO T. Low-carbon design and application of buildings based on "photovoltaic-storage-direct-flexible" technology [J]. Modern architecture electric, 2024, 15(10): 31-36. DOI: 10.16618/j.cnki.1674-8417.2024.10.006. [6] 丁文军, 宋明刚, 杨秋昊, 等. “光储直柔”技术应用于智慧园区规划的实践探索与展望 [J]. 科技和产业, 2024, 24(5): 154-162. DOI: 10.3969/j.issn.1671-1807.2024.05.021. DING W J, SONG M G, YANG Q H, et al. Application and prospects of photovoltaic, energy storage, direct current, flexible technology in the planning of smart industrial parks [J]. Science technology and industry, 2024, 24(5): 154-162. DOI: 10.3969/j.issn.1671-1807.2024.05.021. [7] 季颀淞, 张永明, 颜哲, 等. 基于“光储直柔”的城市轨交基地供配电节能改造研究 [J]. 建设科技, 2023(19): 45-49. DOI: 10.16116/j.cnki.jskj.2023.19.010. JI Q S, ZHANG Y M, YAN Z, et al. Energy-saving transformation of power supply system in metro depot building based on "PEDF" [J]. Construction science and technology, 2023(19): 45-49. DOI: 10.16116/j.cnki.jskj.2023.19.010. [8] 王翌飞, 李蕾, 胡志远. 我国“光储直柔”新型建筑电力系统推广应用研究 [J]. 住宅与房地产, 2024(29): 4-6. WANG Y F, LI L, HU Z Y. Research on promotion and application of PEDF new building power system in China [J]. Housing and real estate, 2024(29): 4-6. [9] 周国华, 王靖, 吕斌. 光储直柔系统碳减排评估方法研究 [J]. 中国高新科技, 2024(16): 145-147 DOI: 10.13535/j.cnki.10-1507/n.2024.16.46. ZHOU G H, WANG J, LYU B. Research on carbon emission reduction assessment method for light storage direct flexible system [J]. China high-tech, 2024(16): 145-147. DOI: 10.13535/j.cnki.10-1507/n.2024.16.46. [10] 蔡伟光, 蔡彦鹏. 全国建筑碳排放计算方法研究与数据分析 [J]. 建设管理研究, 2020(1): 61-76. CAI W G, CAI Y P. National construction carbon emission calculation method research and data analysis [J]. Construction management research, 2020(1): 61-76. [11] 国家统计局. 中国能源平衡表 [EB/OL]. (2023-11-02) [2024-12-14]. https://www.ceicdata.com/zh-hans/china/energy-balance-sheet. National Bureau of Statistics. Energy balance sheet in China [EB/OL]. (2023-11-02) [2024-12-14]. https://www.ceicdata.com/zh-hans/china/energy-balance-sheet. [12] 深圳市人民政府. 深圳市近零碳排放区试点建设实施方案 [EB/OL]. (2023-05-02) [2024-12-14]. http://www.sz.gov.cn/attachment/0/915/915348/9350301.pdf. Shenzhen Municipal People's Government. Implementation plan for pilot construction of near zero carbon emission zones in Shenzhen [EB/OL]. (2023-05-02) [2024-12-14]. http://www.sz.gov.cn/attachment/0/915/915348/9350301.pdf. [13] KAVGIC M, MAVROGIANNI A, MUMOVIC D, et al. A review of bottom-up building stock models for energy consumption in the residential sector [J]. Building and environment, 2010, 45(7): 1683-1697. DOI: 10.1016/j.buildenv.2010.01.021. [14] 李婷, 郝一涵, 王萌, 等. 城市落实“2060年碳中和”国家战略的创新路径: 以零碳为目标的综合能源规划 [R]. 洛基山研究所, 2020. LI T, HAO Y H, WANG M, et al. Innovation paths for cities to implement the national strategy of carbon neutrality in 2060: integrated energy planning towards zero carbon [R]. Luojishan Institute, 2020. [15] 刘晓华, 张涛, 刘效辰, 等. “光储直柔”建筑新型能源系统发展现状与研究展望 [J]. 暖通空调, 2022, 52(8): 1-9, 82 DOI: 10.19991/j.hvac1971.2022.08.01. LIU X H, ZHANG T, LIU X C, et al. Development statuses and research prospects of PEDF (photovoltaics, energy storage, direct current and flexibility) building energy systems [J]. Heating ventilating & air conditioning, 2022, 52(8): 1-9, 82. DOI: 10.19991/j.hvac1971.2022.08.01. [16] 中国新闻网. 江亿院士谈建筑节能减排: 要让建筑用电由刚性特征变为柔性特征 [EB/OL]. (2023-02-02) [2024-12-18]. https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/03-24/9977912.shtml. China News. Academician Jiang Yi talks about building energy conservation and emission reduction: building electricity consumption should be changed from rigid to flexible characteristics [EB/OL]. (2023-02-02) [2024-12-18]. https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/03-24/9977912.shtml. [17] 中国科学报. 江亿院士: 柔性直流用电变革建筑用能 [EB/OL]. (2023-02-02) [2024-12-18]. https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/2/436251.shtm. China Science Daily. Academician Jiang Yi: flexible DC power revolutionizes building energy use [EB/OL]. (2023-02-02) [2024-12-18]. https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/2/436251.shtm. [18] 深圳市统计局. 深圳市统计年鉴2023 [EB/OL]. (2023-02-25) [2024-12-26]. https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjnj/content/post_11182604.html. Shenzhen Municipal Bureau of Statistics. 2023 Shenzhen statistical yearbook [EB/OL]. (2023-02-25) [2024-12-26]. https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjnj/content/post_11182604.html. [19] 广东省生态环境厅. 广东省生态环境厅关于印发《广东省市县(区)温室气体清单编制指南(试行)》的通知 [EB/OL]. (2023-02-02) [2024-12-28]. http://gdee.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3019/mmpost_3019513.html#3216. Guangdong Provincial Department of Environment. Guangdong province, cities and district greenhouse gas inventory compilation guidelines (trial) [EB/OL]. (2023-02-02) [2024-12-28]. http://gdee.gd.gov.cn/gkmlpt/content/3/3019/mmpost_3019513.html#3216. [20] 深圳市住房和建设局. 深圳市住房和建设局关于发布《深圳市公共建筑能耗限额标准(试行)》的通知 [EB/OL]. (2023-02-05) [2024-12-28]. http://zjj.sz.gov.cn/gcjs/tzgg/content/post_10003184.html. Shenzhen Housing and Construction Bureau. Shenzhen public building energy consumption standard [EB/OL]. (2023-02-05) [2024-12-28]. http://zjj.sz.gov.cn/gcjs/tzgg/content/post_10003184.html. [21] 深圳市人民政府. 深圳市人民政府关于印发《深圳市生态环境保护“十四五”规划》的通知 [EB/OL]. (2023-02-05) [2024-12-28]. http://www.sz.gov.cn/zfgb/2022/gb1227/content/post_9539918.html. Shenzhen Municipal People's Government. Shenzhen ecological environment protection "14th five-year plan" [EB/OL]. (2023-02-05) [2024-12-28]. http://www.sz.gov.cn/zfgb/2022/gb1227/content/post_9539918.html. [22] 深圳市住房和建设局. 深圳市住房和建设局关于公开征求《深圳市绿色建筑高质量发展行动实施方案(2021-2025)(征求意见稿)》意见的通告 [EB/OL]. (2023-02-10) [2024-12-28]. http://zjj.sz.gov.cn/hdjlpt/yjzj/answer/16100. Shenzhen Housing and Construction Bureau. Shenzhen green building high-quality development action plan (2021-2025) [EB/OL]. (2023-02-10) [2024-12-28]. http://zjj.sz.gov.cn/hdjlpt/yjzj/answer/16100. [23] 深圳市发展和改革委员会. 深圳市发展和改革委员会关于公开征求《关于大力推进分布式光伏发电的若干措施(征求意见稿)》和《深圳市分布式光伏发电项目管理操作指引(征求意见稿)》意见的通告 [EB/OL]. (2023-03-15) [2024-12-28]. http://fgw.sz.gov.cn/hdjlpt/yjzj/answer/mobile/17275#/index. Development and Reform Commission of Shenzhen Municipality. Several measures to vigorously promote distributed photovoltaics power generation [EB/OL]. (2023-03-15) [2024-12-28]. http://fgw.sz.gov.cn/hdjlpt/yjzj/answer/mobile/17275#/index. [24] 深圳市发展和改革委员会. 深圳市发展和改革委员会关于印发《深圳市新能源汽车推广应用工作方案(2021-2025年)》的通知 [EB/OL]. (2023-03-11) [2024-12-28]. http://www.szft.gov.cn/mszc/znshp/xgfw/zcfg/content/post_9491041.html. Development and Reform Commission of Shenzhen Municipality. Shenzhen new energy vehicle promotion and application work plan (2021-2025) [EB/OL]. (2023-03-11) [2024-12-28]. http://www.szft.gov.cn/mszc/znshp/xgfw/zcfg/content/post_9491041.html. [25] 汽车科学岛. 电动汽车「专用电」为何电价如此之低?从能源角度分析有什么意义 [EB/OL]. (2023-03-11) [2024-12-28]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667919666315262276&wfr=spider&for=pc. Vehicle Science. Why is the price of electricity for electric vehiccles so low? Analysis from an energy perspecctive [EB/OL]. (2023-03-11) [2024-12-28]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667919666315262276&wfr=spider&for=pc. -

下载:

下载: