-

在工程建设中,遇到岩溶地基的情况并不少见,尤其是在溶洞分布广泛、溶洞规模较大的区域,若不进行正确的技术处理,会造成溶洞塌陷等后果。TAN H[1]、苏茂鑫[2]等认为:岩溶发育地区岩面起伏剧烈,勘察难度大,为查明地质体的空间分布情况,工程中常采用物探结合钻探的方法。林松[3]认为:跨孔弹性波的层析成像(CT,Computerized Tomography)技术可以利用既有钻孔,获得钻孔间整个剖面的地质情况,近年来得到了广泛应用。岩溶地区采用的最广泛的地基处理方式是桩基形式。由于岩溶的存在,对桩基设计与施工均存在较大难度[4-6]。

文章以粤北某电厂为例,分析比较了弹性波CT和钻孔探测的结果,探讨如何应用弹性波CT结果指导桩基设计,给出了桩基设计的要点。

-

粤北某新建电厂厂址地貌主要为山前溶蚀准平原地貌,厂址内部多为农业耕作田地,部分已被挖掘并围堰为鱼塘,南面为新建村道,场地内部分地段堆砌了新路废土及修建围墙临时弃土,局部地段为场平新近回填土。

厂址场地下伏石炭系下统石磴子组灰岩,根据前期钻探成果,场地存在溶洞。为了进一步查明场地岩溶分布情况,分析岩溶(土洞)形成条件、发育规律及其发展趋势,评价场地岩溶发育程度,在工程钻探基础上,对场地进行物探勘察。

-

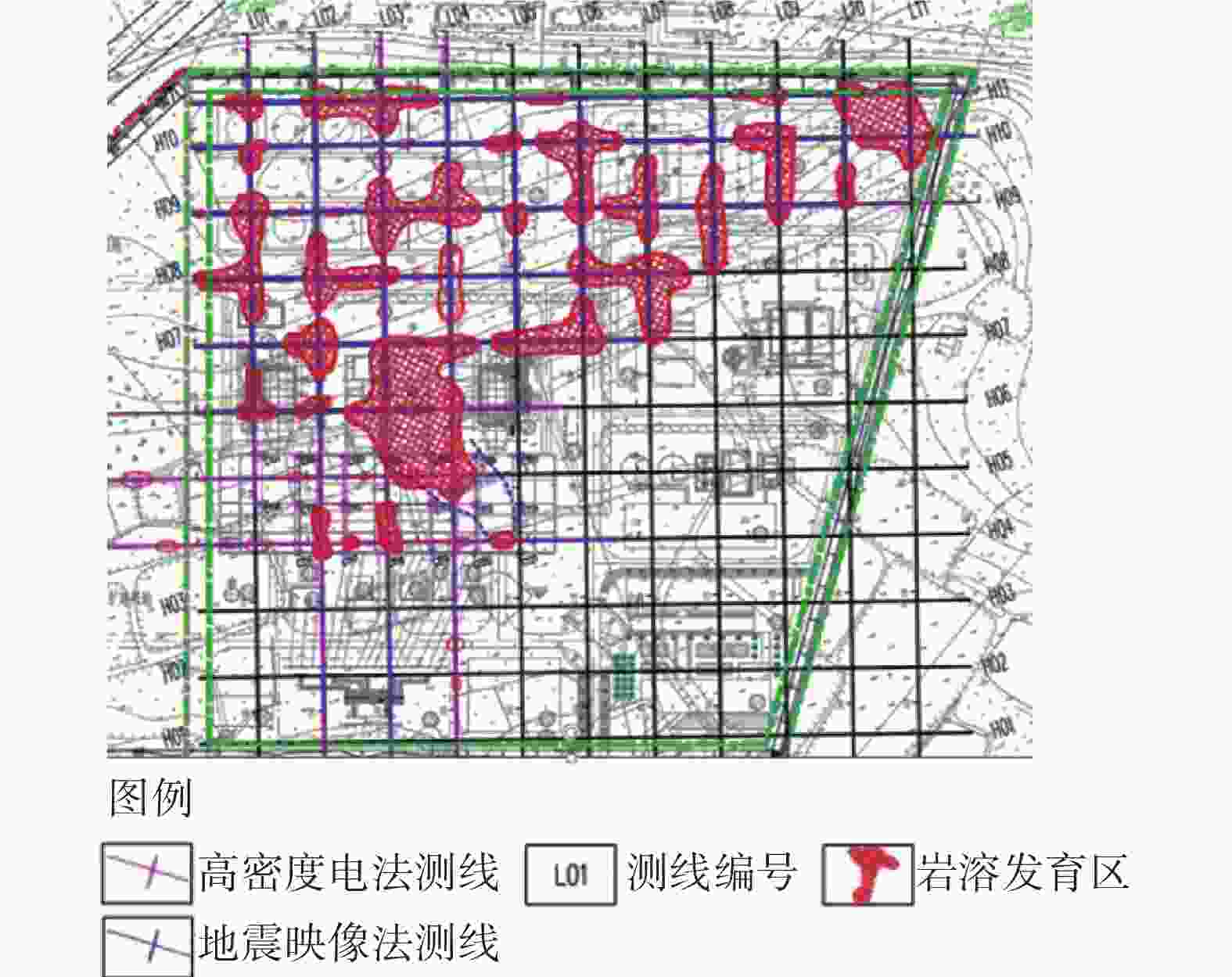

根据场地土层条件、地下水条件及岩溶发育状况等因素,在物探勘察中,布置了3种工程物探方法,分别为高密度电法、地震映像、弹性波CT。3种物探方法与钻探相互验证,以保证勘察成果科学和可靠。

其中,地震映像、高密度电法均为地面物探手段,通过17条测线的地震映像法探测和12条测线的高密度电法探测,初步查明岩溶规模和分布情况。地震映像和高密度电法表明,溶洞在整个场地均有分布。物探测线布置及异常平面分布图如图1所示。

-

通过分析高密度电法、地震映像成果,结合前期钻探成果,厂区存在岩溶极强烈发育区,且该处建筑物重要性高,在该处使用弹性波CT物探方式进行勘察。

-

弹性波穿透岩土介质时,其速度快慢与岩土介质的弹性模量、剪切模量和密度等指标有关,密度大、强度高的岩石模量大、波速高、走时短,反之亦然[7]。利用高精度仪器记录震源孔至接收孔的地震波,并识别地震波的初至时间,结合钻探得到的边界条件,利用计算机反演可得探测范围内各单位格地质体的波速,进而推断出地质体的类型[8]。

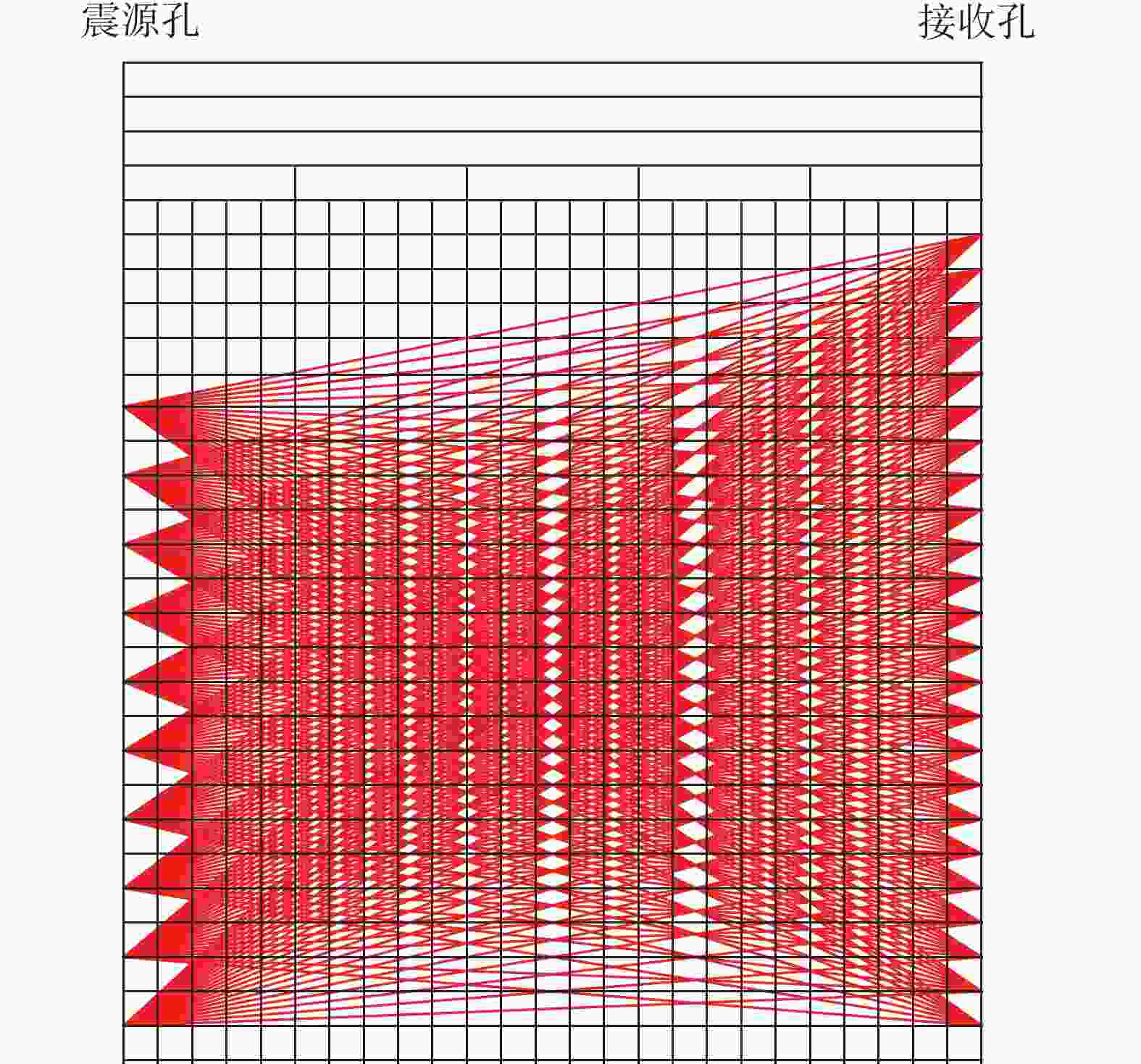

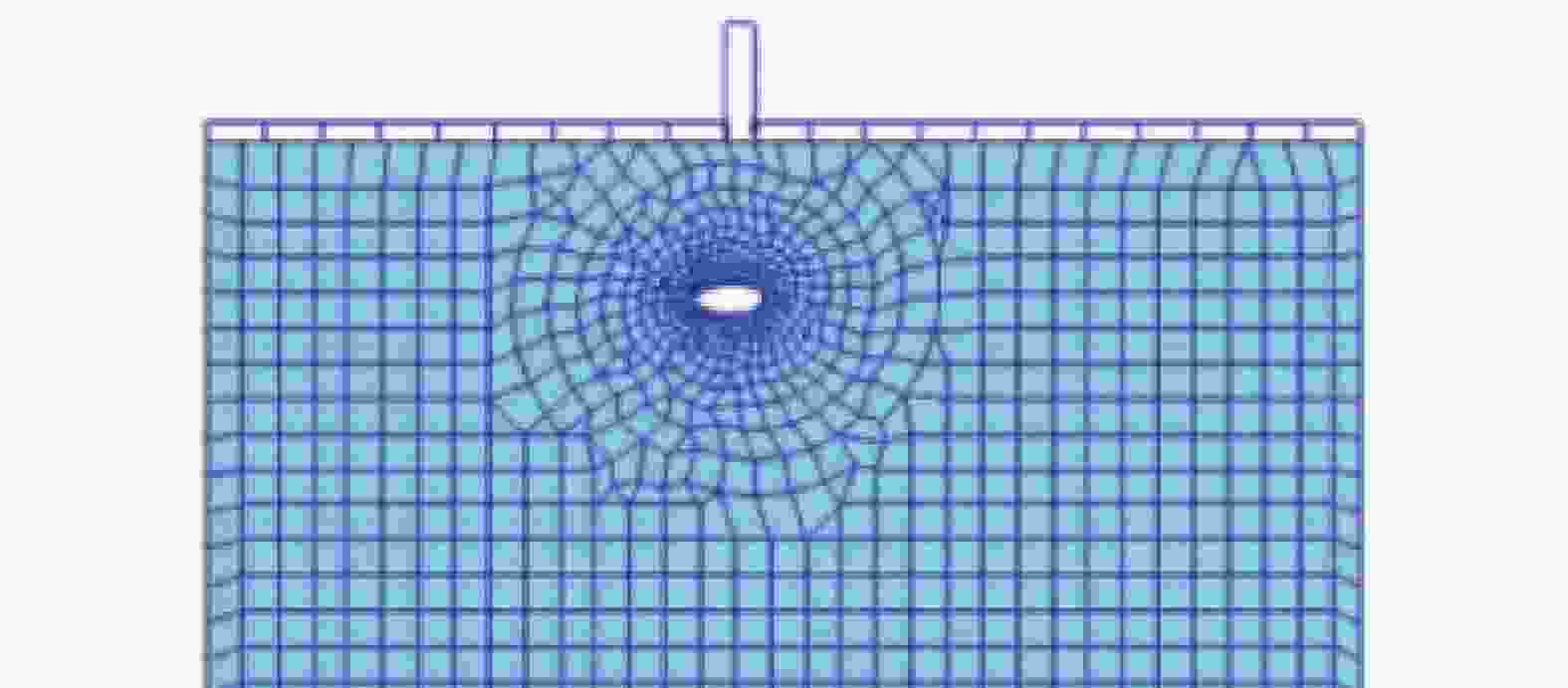

弹性波CT方法反映的是2个测试孔之间的地质情况,弹性波CT工作原理如图2所示。通过测定弹性波在2个钻孔之间的行走时间,建立模型,反演各个网格的弹性波速。通过波速的判断,确定岩溶的位置和大小[9-11]。

-

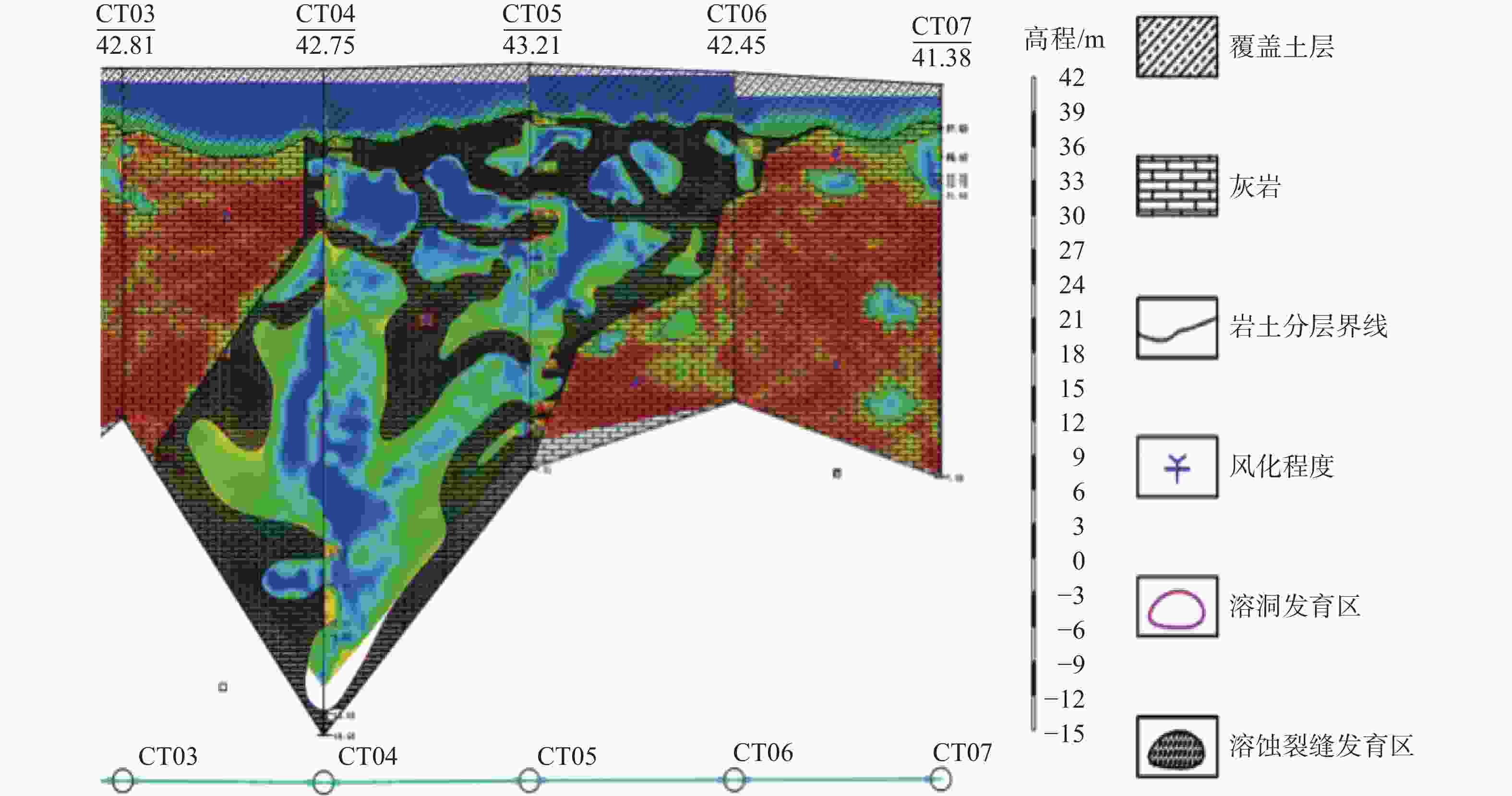

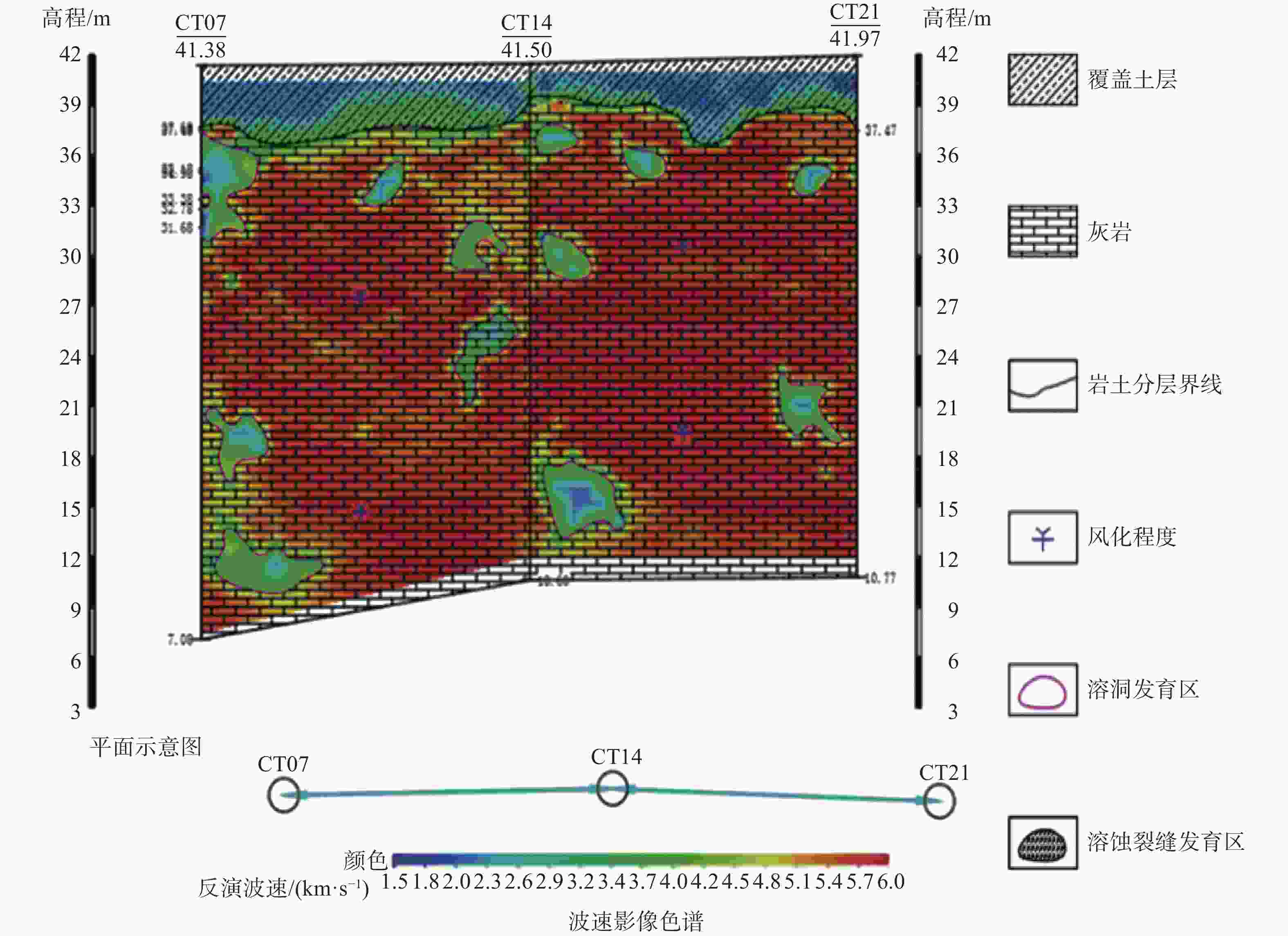

通过在主厂区布置20个测试孔,进行了30对弹性波CT测试,得到3条长剖面和7条短剖面,反映了主厂区基础底面以下岩溶发育的详细规模和分布情况。典型的剖面图如图3和图4所示。

通过弹性波CT结合钻探成果,可以得出溶洞发育的以下结论:

1)溶洞规模一般较小至较大,最大溶洞垂直高度23.3 m;

2)大部分地段溶洞呈串珠状分布,钻孔深度范围内一般揭露溶洞2~5层;

3)溶洞顶板一般较薄且破碎,厚度多小于2.0 m,钻探过程中发现钻进到溶洞顶板时一般都有不同程度的漏水现象发生;

4)工程场地溶洞顶板高程变化较大,一般丘坡地段岩溶埋藏较深,一般大于20.0 m。溶蚀洼地地段埋藏较浅,一般小于10.0 m;

5)溶洞充填情况:溶洞多为未充填至半充填,占总数的75.4%,少量为全充填,占总数的24.6%,充填物为软~可塑状黏性土混少量中细砂,局部夹少量砾石、碎石。

-

1)对于荷载较小的一般建(构)筑物,可设计为天然地基基础,处理后的填土或硬塑黏土可作为持力层。基础施工前,需严格按规范的要求在基础下进行超前钻,若基础下发现溶洞,且溶洞影响基础的承载力及稳定性,需示溶洞的情况,需对溶洞进行预注浆等方式处理。

2)对于荷载较大的建筑物如主厂房、锅炉、烟囱等建构筑物,则需采用桩基础。桩端以中(微)风化灰岩作为桩端持力层,桩端下在不小于5.0 m范围内无断裂破碎带、软弱夹层及洞穴分布,且在桩底应力扩散范围内无岩体临空面,以确保桩的质量和工程安全。

-

根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)[12]第3.4.4条及条文说明:岩溶地区的桩基,宜采用钻、冲孔灌注桩。根据《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL 5022-2012)[13]第5.4.4条:经论证需要采用预制桩时,宜采用静压桩且应适当降低桩的设计承载力。

实际工程中也有岩溶地区采用管桩的案例。采用管桩一般有以下条件:(1)上覆土层存在软土,且软土未经处理,或处理后的地基承载力仍很差,无法作为荷载较轻的辅助建筑的地基,无法采用浅基础的基础型式;(2)溶洞上覆盖的土层有一定的厚度,尤其是硬塑的红黏土有一定的厚度,能给管桩提供足够的摩阻力;管桩不考虑穿过溶洞顶板,试算的管桩承载力有1 000 KN左右。满足以上条件,荷载较轻的附属建筑和辅助建构筑可考虑采用管桩。

当采用预制桩时,宜采用静压桩,且预制桩宜适当降低桩承载力。岩溶发育区即使采用静压桩,依然无法避免桩尖支于倾斜岩面而滑移的风险。

对于灌注桩,有2种成孔的方式,分别是冲击成孔和旋挖成孔。2种成孔方式在实际工程中均有使用,关键在于在针对溶洞需要有详细的处理方案。对于冲击成孔灌注桩,主要是处理好卡钻、掉钻等问题,而对于旋挖成孔灌注桩,主要是处理好旋挖钻头施工入岩难、入岩慢的问题。

-

1)严格实施一桩一孔超前钻

由于地基岩溶发育的不规则性与不均匀性,加之施工图设计阶段勘察时桩位与大多数基础位置、尺寸尚未确定等原因,要求对岩溶发育程度为中等及以上的场地进行施工勘察工作(超前钻)。

岩溶发育千奇百怪,常常会有溶沟、溶槽、溶笋等现象,导致岩面高低起伏。一桩一孔超前钻,最重要的目的是要找到桩基的稳定岩面。某西南岩溶发育强烈的燃煤电厂项目,主厂房某三桩承台基础,通过超前钻,揭示成桩的稳定岩面的高差达到了6.0 m,可见严格执行一桩一孔超前钻的重要性。

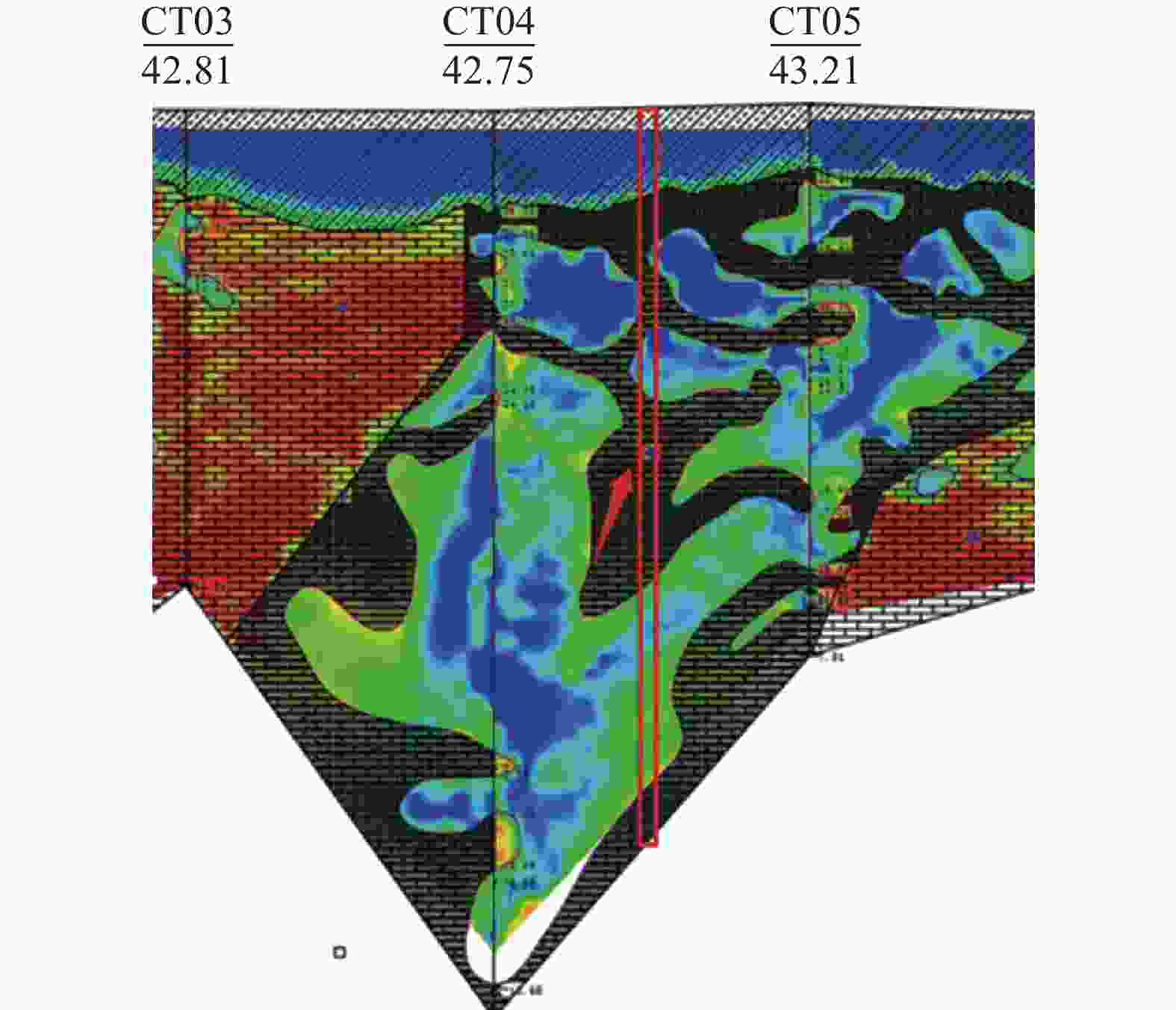

2)通过弹性波CT确定超前钻终孔条件

对于场地一般区域的的超前钻,超前钻的深度满足规范[14-15]的要求即可,即:超前钻入完整微风化岩深度不小于5.5 m,遇到溶洞,从溶洞底重新计算入岩深度,满足此要求则可终孔。

但对于本场地的主厂房-集控楼区域岩层起伏很大,且存在岩溶极强烈发育地带。从弹性波CT的结果来看,即使满足了进入完整风化岩5.5 m的要求,其下仍存在溶洞。如图5箭头所示,此处岩层已超过5.5 m,但下伏仍有溶洞,故此处若按一般超前钻终孔,对桩基设计是存在很大风险的。

从弹性波CT结果可以看出,大型串洞存在于−10.0~45.0 m之间,−50.0 m以下基本为稳定的岩层。基于此,对于本场地的主厂房-集控楼岩溶极强烈发育地带,超前钻终孔除了满足一般终孔条件外,还附加了条件:超前钻深度不能小于60.0 m,双控条件下方可终孔。

-

根据规范要求,灌注桩的桩端需进入中/微风化灰岩0.5 m,同时保障桩端下3d深度且不小于5.0 m范围内(d为桩身直径)无软弱夹层、断裂破碎带和洞穴分布,且在桩底应力扩散范围内无岩体临空面。

对于只存在单个溶洞的情况,桩基持力层是很好进行判断的,但对于5.0 m范围内稳定岩下仍有溶洞的情况,本设计通过分析超前钻及弹性波CT结果判定溶洞三个方向的尺寸,并进行必要的归并,作为溶洞大小的取值依据。采用有限元方法,对溶洞顶板进行分析,从而验证岩体的稳定性,有限元模型如图6所示。

-

在岩溶极强烈发育地带,由于存在串洞、大溶洞,稳定岩层埋藏很深,这使得桩长很长。桩长往往达到30.0 ~40.0 m,个别甚至超过50.0 m。过长的桩长不但大大增加桩施工的难度,还增加了工程造价,增长了工期。

本项目通过以下方法对桩基进行优化,减少了桩长,从而降低了工程造价及工期。

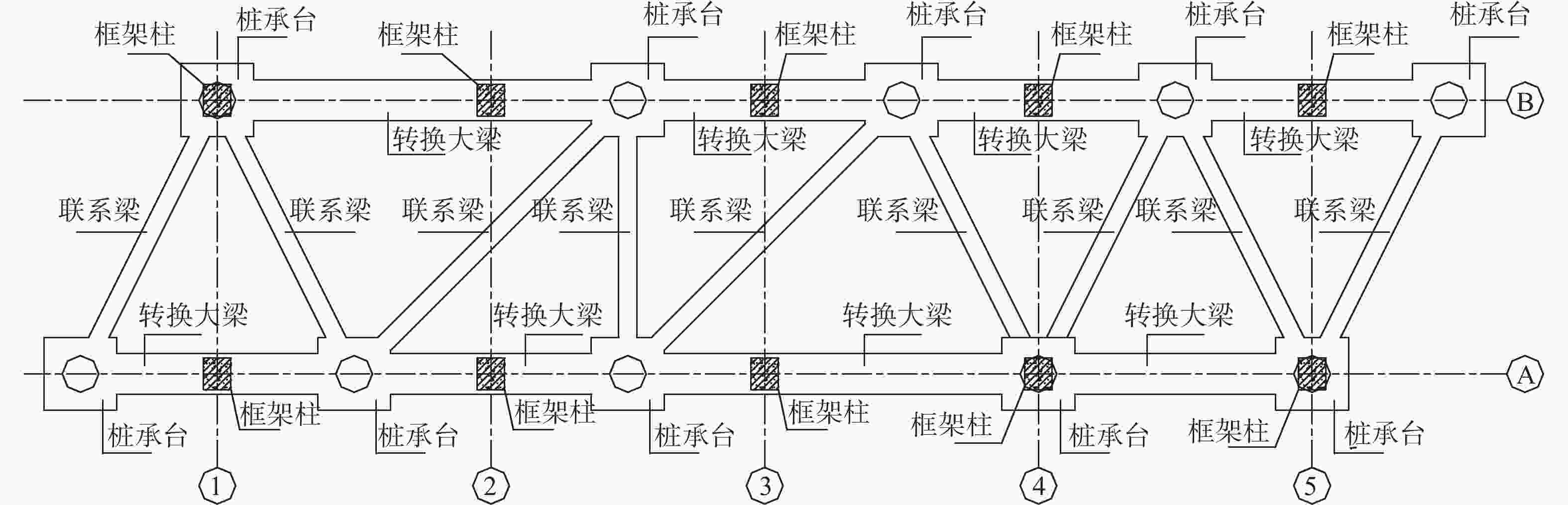

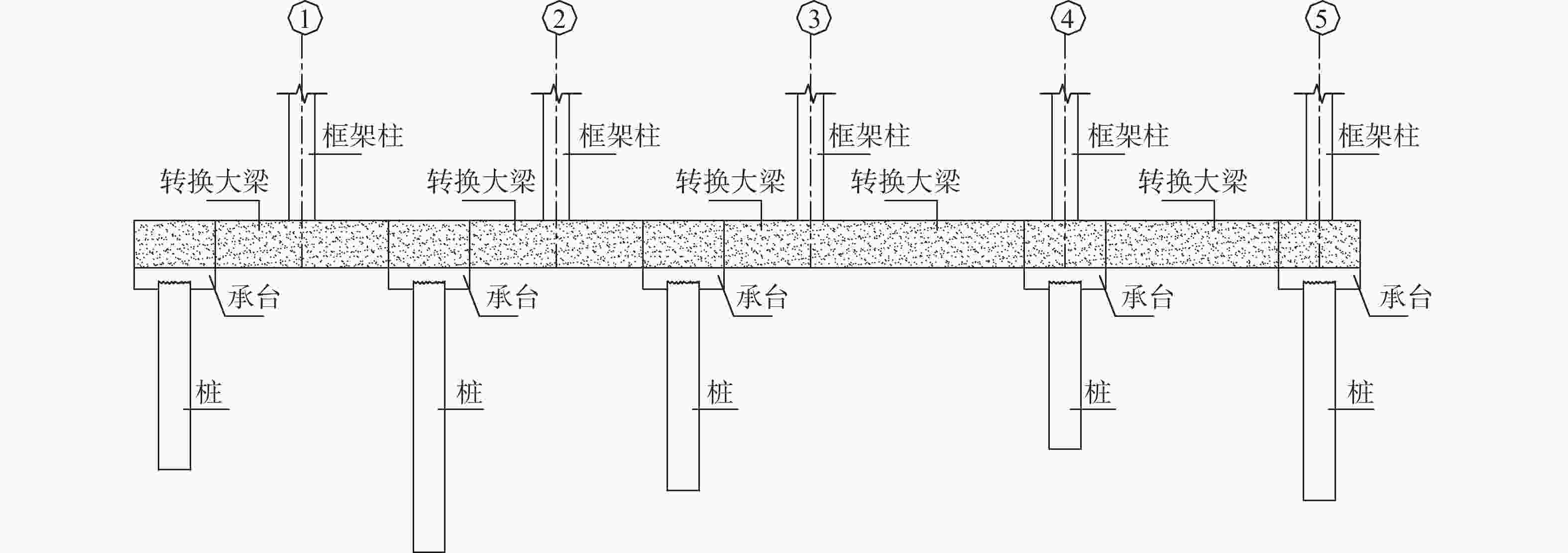

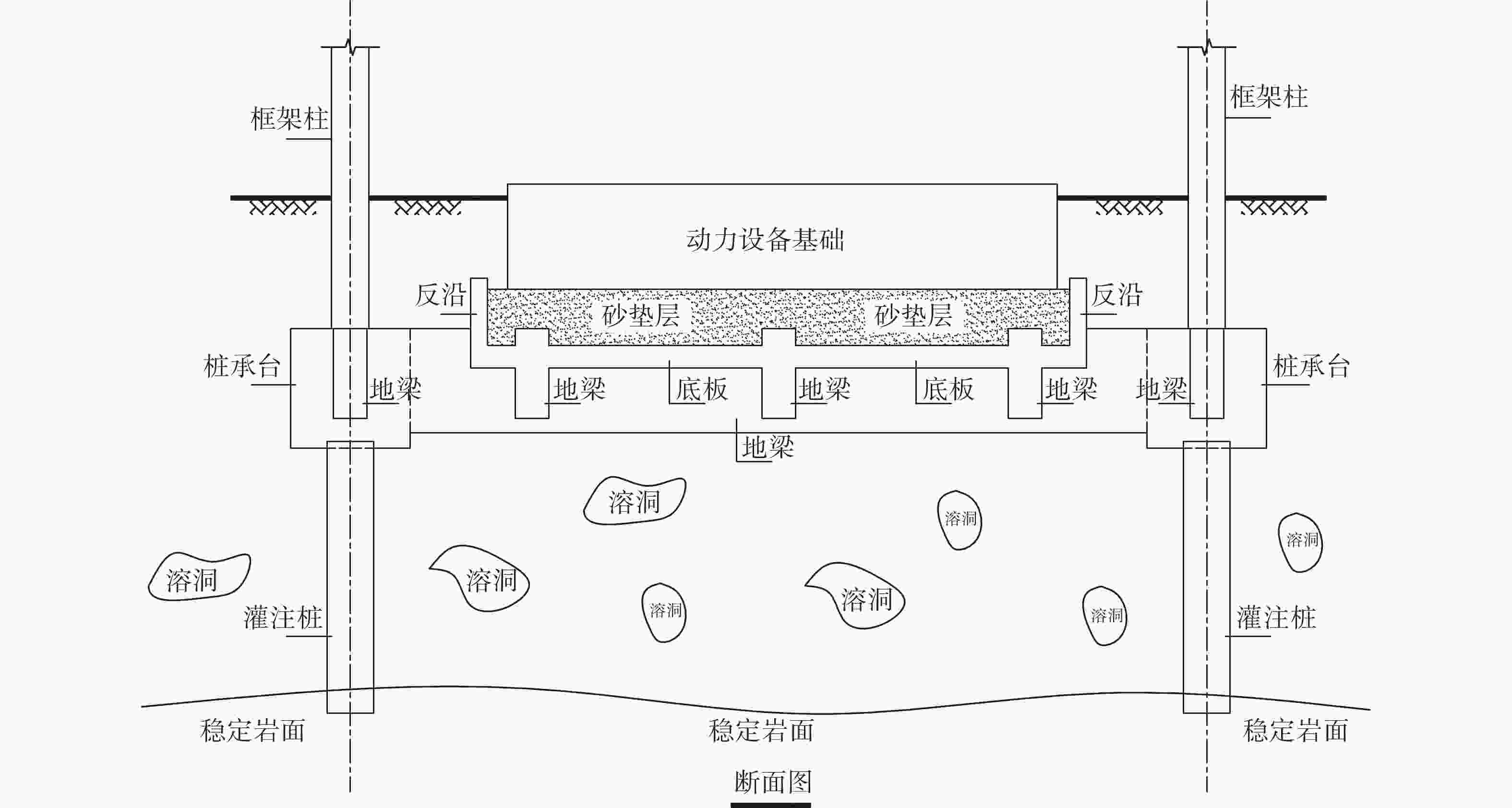

1)通过转换大梁支撑框架柱

因稳定岩面起伏较大,针对桩长过长的情况,增加超前钻,找到稳定岩面相对较浅,桩长较短的位置成桩,桩基之间通过转换大梁支撑框架柱,并通过联系梁把整个基础连成整体,增加整个基础体系的刚度。转换方法基础平面图及立面图如图7和图8所示。

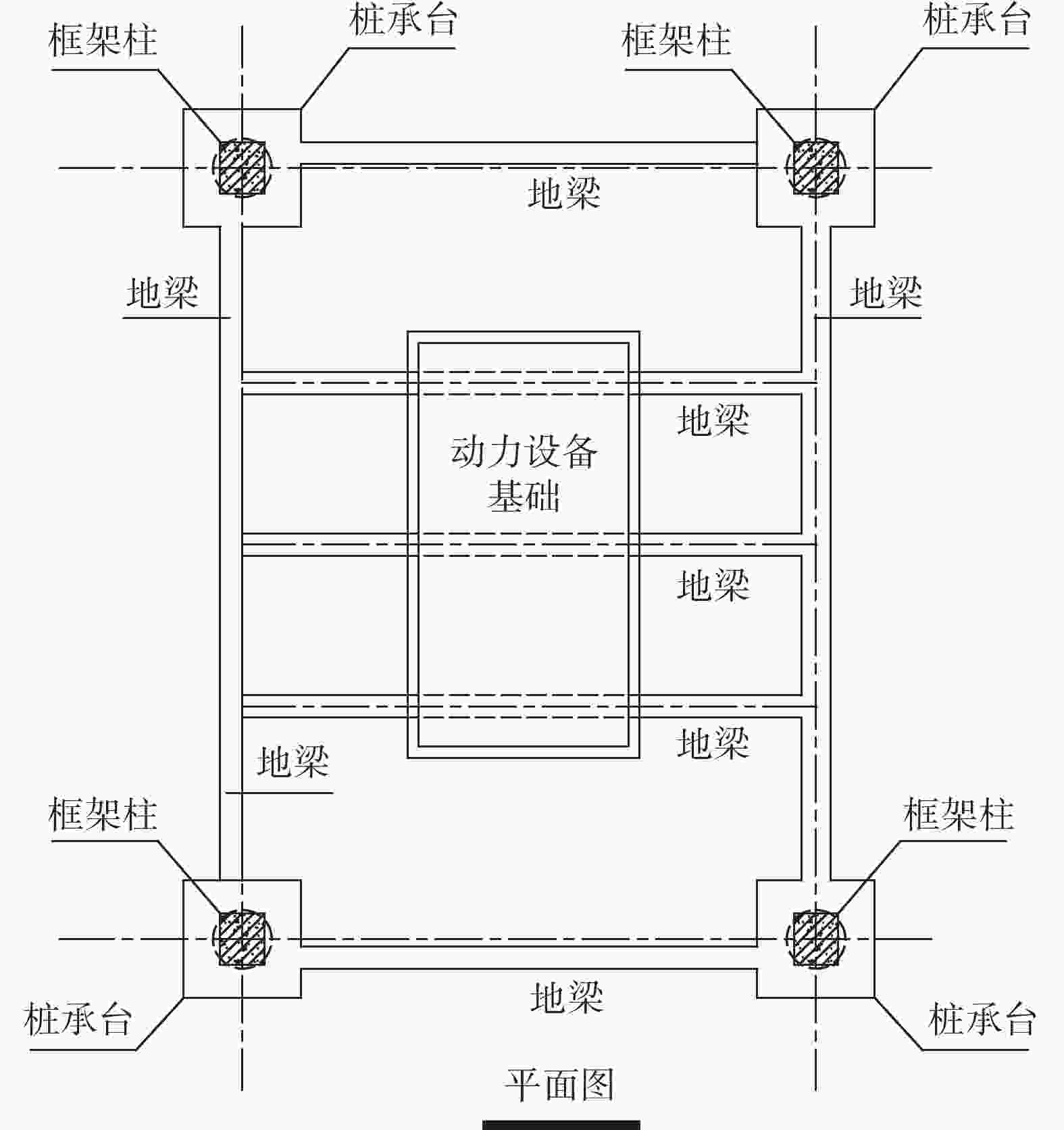

2)用地梁承担设备基础

对于框架柱桩承载力有富裕的情况,设备基础可通过桩承台间的地梁来承担,从而减少桩的数量,达到降低造价及优化工期的目的。

对于动力设备基础,通过砂垫层的设置,从而把动力设备的震动减到很低的水平,传到建筑物上的振动也微乎其微。具体如图9和图10所示。

-

桩基施工过程中,面对溶洞往往会发生泥浆流失、混凝土流失等问题,针对该问题进行如下措施处理。

1)泥浆大量流失处理措施

泥浆大量流失,说明该孔侧壁或底部的溶洞顶(侧)板在钻孔过程中被破坏,或者被压力压穿(侧壁居多),泥浆大量漏失。可以回填至漏失面以上1.0 m位置,用冲击钻继续钻进,回填料可以采用片石、粘土、袋装水泥(整袋填入),反复冲击,若继续漏失可以加适量水玻璃,直至完全控制。若采用此方法仍无法控制,可以采用压入长护筒(条件允许的情况下),穿过漏失层。但长护筒方法造价非常高。

2)混凝土大量流失处理措施

若混凝土大量漏失,一般为侧壁被压穿,若能在被接受的成本情况下,可以继续灌注混凝土,但需要放慢速度,采用灌-停-灌的方法,观察混凝土面上升情况,但要确保不能堵管,不能发生质量事故。如果判断要浪费巨大体量的混凝土,可以将该孔放弃,原地重新钻孔。此时考虑的主要是成本问题。

-

1)高密度电法、地震映像能初步查明场址区的岩溶规模和分布情况;弹性波CT结合钻探能较为准确地反应岩溶情况。

2)通过分析弹性波CT结果,能较好地指导桩基的设计。

3)对于存在串洞、大溶洞的区域,需要加大钻孔深度以找到桩基的稳定持力层。

4)可通过有限元方法,对溶洞顶板进行分析,从而验证溶洞顶板的稳定性。

5)通过转换大梁支撑框架柱、用地梁承担设备基础是有效的桩基优化方法。

岩溶发育区弹性波CT应用及桩基设计方法

DOI: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2022.S2.007

CSTR: 32391.14.j.gedi.issn2095-8676.2022.S2.007

Application of Elastic Wave CT in Karst Development Area and Design Method of Pile Foundation

-

摘要:

目的 岩溶发育地区面临复杂多变的地质问题,文章旨在降低岩溶发育地区工程建设的风险。 方法 文章以粤北某电厂为例,分析比较了弹性波CT和钻孔探测的结果,探讨如何应用弹性波CT结果指导桩基设计,给出了桩基设计的要点。 结果 结果表明:可以利用弹性波CT探测指导超前钻的施工和桩基持力层的判断;桩基设计可通过转换大梁等方法进行优化。 结论 研究成果可为岩溶发育区工程建设提供参考。 Abstract:Introduction Karst development areas face complex and changeable geological problems. This paper aims to reduce the risk of engineering construction in karst development areas. Method Taking a power plant in northern Guangdong as an example, this paper analyzed and compared the results of elastic wave CT detection and drilling detection, discussed the how to use elastic wave CT results to guide the pile foundation design, and provided the key points of pile foundation design. Result The results show that elastic wave CT detection can be used to guide the construction of advance drilling and the judgment of pile foundation bearing stratum. The pile foundation design can be optimized by means of transfer girder and other methods. Conclusion The research results can provide reference for engineering construction in karst development areas. -

[1] TAN H H, HUANG J H, QI S W. Application of cross-hole radar tomograph in karst area [J]. Environmental Earth Sciences, 2012, 66(1): 355-362. DOI: 10.1007/s12665-011-1244-0. [2] 苏茂鑫, 钱七虎, 李术才, 等. 一种岩溶地质条件下的城市地铁超前预报方法 [J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(7): 1428-1434. SU M X, QIAN Q H, LI S C, et al. A method of metro advanced geological prediction under karst geology condiction [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(7): 1428-1434. [3] 林松, 王薇, 金聪, 等. 地震CT在岩溶精细探测中的应用与探讨−以深圳地铁14号线为例 [J]. 科学技术与工程, 2019, 19(25): 18-23. DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2019.25.004. LIN S, WANG W, JIN C, et al. Application and discussion of seismic CT in detailed karst detection: a case of Shenzhen metro line 14 [J]. Science Technology and Engineering, 2019, 19(25): 18-23. DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2019.25.004. [4] 赵明华, 曹文贵, 何鹏祥, 等. 岩溶及采空区桥梁桩基桩端岩层 安全厚度研究 [J]. 岩土力学, 2004, 25(1): 64-68. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7598.2004.01.013. ZHAO M H, CAO W G, HE P X, et al. Study on safe thickness of rock mass at end of bridge foundation's Pilein karst and worked-out mine area [J]. Rock and Soil Mechanics, 2004, 25(1): 64-68. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7598.2004.01.013. [5] 雷勇, 陈秋南, 马缤辉. 基于极限分析的桩端岩层冲切分析 [J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(3): 631-638. DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2014.03.023. LEI Y, CHEN Q N, MA B H. Punching analysis of rock at pile tip base on limit analysis [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2014, 33(3): 631-638. DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2014.03.023. [6] 赵明华, 雷勇, 张锐. 岩溶区桩基冲切破坏模式及安全厚度研究 [J]. 岩土力学, 2012, 33(增刊2): 524-530. DOI: 10.16285/j.rsm.2012.02.047. ZHAO M H, LEI Y, ZHANG R. Study of punching failure mode and safe thickness of pile foundation in karst region [J]. Rock and Soil Mechanics, 2012, 33(Supp. 2): 524-530. DOI: 10.16285/j.rsm.2012.02.047. [7] 彭涛, 李耀刚, 武威, 等. 岩溶探测中的井地地震CT测试技术 [J]. 工程勘察, 2008(增刊2): 136-139. PENG T, LI Y G, WU W, et al. Well gound seismic CT testing technology in karst exploration [J]. Engineering Investigation, 2008(Supp. 2): 136-139. [8] 史雅栋. 基于跨孔CT技术的岩溶发育区岩体质量评价方法研究 [D]. 南京: 南京大学, 2014. SHI Y D. A rock mass quality evaluation method research in karst areas based on the technique of cross-hole seismic CT [D]. Nanjing: Nanjing University, 2014. [9] 王千年, 车爱兰, 郭强, 等. 孔内声波CT技术在软土地区地下溶洞调查中的应用 [J]. 西北地震学报, 2011, 33(增刊1): 335-339. DOI: 10.3969/j.issn.1000-0844.2011.z1.073. WANG Q N, CHE A L, GUO Q, et al. Technology of borehole sonic computer tomography and its application on survey of underground cave [J]. Northwestern Seismological Journal, 2011, 33(Supp. 1): 335-339. DOI: 10.3969/j.issn.1000-0844.2011.z1.073. [10] 蔡连初, 缪念有. 利用地震波CT技术精细化探测隧洞间岩溶构造 [J]. 大坝与安全, 2014(1): 57-58,62. CAI L C, MIAO N Y. Fine detection of karst structure by seismic CT technology [J]. Dam & Safety, 2014(1): 57-58,62. [11] 张琦, 周杰, 周天喜. 基于弹性波CT技术的三维模型在岩溶发育区的应用 [J]. 国土资源导刊, 2018, 15(3): 90-96. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5603.2018.03.018. ZHANG Q, ZHOU J, ZHOU T X. The application of 3D model based on elastic wave CT (computed tomography) technology in karst development area [J]. Land & Resources Herald, 2018, 15(3): 90-96. DOI: 10.3969/j.issn.1672-5603.2018.03.018. [12] 中华人民共和国建设部. 建筑桩基技术规范: JGJ 94—2008 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008. Ministry of Construction of the People’s Republic of China. Technical code for building pile foundations: JGJ 94—2008 [S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2008. [13] 国家能源局. 火力发电厂土建结构设计技术规程: DL 5022—2012 [S]. 北京: 中国计划出版社, 2012. National Energy Administration. Technical stipulation for the design of civil structure of thermal power plant: DL 5022—2012 [S]. Beijing: China Planning Press, 2012. [14] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 火力发电厂岩土工程勘察规范: GB/T 51031 − 2014 [S]. 北京: 中国计划出版社, 2014. Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People s Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China. Code for geotechnical investigation of fossil fuel power plant: GB/T 51031 − 2014 [S]. Beijing: China Planning Press, 2014. [15] 中华人民共和国建设部. 岩土工程勘察规范: GB 50021 − 2001 [S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004. Ministry of Construction of the People’s Republic of China. Code for investigation of geotechnical engineering: GB 50021 − 2001 [S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2004. -

下载:

下载: