-

“双碳”目标是促进中国能源经济转型,构建人类命运共同体的重要战略决策。中国是能源消费大国,实现“双碳”目标需要正确理论方法的指导和科学的部署[1-2]。推动实现2030年碳达峰,2060年碳中和的目标,一方面必须减少碳排放,这将对传统高碳排放的企业产生重大冲击,对我国的产业结构和能源结构发出更大的挑战[3-5];另一方面必须增加碳汇,即在能源转型减少碳排放的基础上,增加生态系统的固碳途径[6-9]。生态系统碳汇作为世界上公认的经济有效的减排手段之一[10],除了对 “减碳、固碳、吸碳”有着重要的作用外,还具有不可替代的生态价值和经济价值。因此,生态系统碳汇在应对全球气候变化中扮演着重要的角色。

近年来,我国接连出台鼓励支持生态碳汇的政策,并不断规范和完善相关的体系建设。新时期下对发展生态系统碳汇能力提出了更高的要求。我国现有的碳汇研究大多集中在林业碳汇的价值评估以及其在碳市场的运行机制[11-12],部分学者研究了国内外的碳汇政策发展历程[13-15]。综合来看,全面梳理我国生态碳汇政策发展并结合各省市试点现状进行讨论的相对较少。因此,通过梳理生态碳汇定义及类型、国内外碳汇发展背景及政策[16-19]、分析我国碳汇交易机制进展、总结我国生态碳汇试点经验,最后提出推动生态碳汇总体发展的建议。

-

1992年,《联合国气候变化框架公约》对“碳汇”进行了定义,即“任何清除大气中产生的温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制”,并首次将“汇”的方式确立为减缓气候变化的一项主要措施。

-

根据陆地生态系统的类型,陆地生态碳汇可以分为森林碳汇、草地碳汇、农业碳汇和湿地碳汇等[20-24]。

森林群落可以利用太阳能将CO2和水转化为有机质和氧气,即通过光合作用将CO2转化为有机质,并将其固定在植物体内和土壤中,这种过程、活动或机制被称为森林碳汇[20-21]。按森林类型,分为天然林碳汇和林业碳汇。林业碳汇是通过人工林业经营活动,在原有基准碳汇基础上,稳定和增加碳汇量的过程或活动[22]。按照林业活动情况,又可以细分为人工造林碳汇、森林经营碳汇等。草地碳汇与森林碳汇机理类似,通过草地植被和土壤固定CO2 [25]。农业碳汇除了植物光合作用固碳,土壤有机碳贮存和土壤微生物活动也是重要的固碳途径。土壤有机碳贮存通过农作物的根系分泌物和秸秆、根系的残留物等有机质在土壤中降解为土壤有机碳,然后累积在土壤中。土壤微生物的降解作用会将一部分碳转化为CO2释放到大气中,也会将一部分碳转化为更稳定的含碳化合物固定在土壤中。因此农田同时具有碳源、碳汇的属性,通常会采用适当的农田管理措施来实现碳汇,常用的增加农田土壤碳汇的农田管理措施包括施有机肥、秸秆还田、免耕、休耕等。湿地碳汇是湿地土壤和植物对碳的捕获及封存来实现的。湿地植物通过光合作用吸收大气中的CO2,随着根、茎、叶和果实的枯落,堆积在微生物活动相对较弱的湿地中,形成了动植物残存体和水所组成的泥炭。由于泥炭水分过于饱和的厌氧特性,导致植物残体分解释放CO2的过程十分缓慢,从而有效固定了植物残存体中的大部分碳。在气候稳定且没有人类干扰的情况下,相较于其他生态系统能够更长期地储存碳[26]。当前的湿地碳汇尚未有统一的定义,本文主要指内陆湿地产生的碳汇。

-

海洋碳汇是利用海洋活动及海洋生物吸收大气中的CO2并将其固定在海洋中的所有过程、活动或机制[27]。海洋碳汇包括滨海湿地固碳、渔业碳汇、海洋生物固碳、海洋微型生物固碳等[28]。滨海湿地固碳主要由红树林、滨海沼泽和海草床等光合作用吸收CO2并储存碳,红树等植被的地下部分长期处于淹水状态,在厌氧环境中凋落物分解速率减缓,具有很高的碳捕获和固存能力;渔业碳汇是通过渔业生产活动促进水生生物吸收水体中的CO2的过程、活动和机制[29]。主要包括藻类和贝类等养殖生物通过光合作用和大量滤食浮游植物从海水中吸收碳元素的过程、活动或机制;海洋生物固碳是指通过海洋“生物泵”的作用进行固碳,即由海洋生物进行有机碳生产、消费、传递、沉降、分解,最后沉积在海底的机制;海洋微型生物固碳指的是海洋微生物的生理生态过程与生物地球化学过程把有机碳从活性态转化为惰性溶解有机碳,从而长期封存。

-

国内外都对林业碳汇开展了较为全面的研究。国际上将林业碳汇纳入应对气候问题的进程较早,1997年首次在京都议定书中强调了造林与再造林、森林经营管理的减排措施,2007年巴厘行动计划提出减少毁林和增加森林碳汇。随后哥本哈根协议、坎昆气候大会和华沙气候大会等国际会议提出了更多激励政策和资金支持,整体发展趋于成熟,细节逐渐完善。发达国家中,美国和新西兰在林业碳汇的发展上较为典型。80年代美国的法规政策主要鼓励退耕还林,注重森林保护与经营,随着2002年美国温室气体减排目标的提出,美国为公有林设置林业基金制度,为私有林提供税收减免政策,林业碳汇得到了较好的发展。新西兰于2008年将林业纳入碳排放交易体系,毁林超过2 hm2的需要上缴相应的碳信用,产生林业净增汇的可以获得碳信用。新西兰还制定了6个方面的技术指南指导林业碳汇交易。

我国林业碳汇政策的发展历程可大致分为3个阶段。2005—2009年为萌芽期,这个阶段我国开始关注碳汇领域,启动林业碳汇研究;2009—2014年为探索期,林业局提出建设全国林业碳汇计量监测体系;2015年至今为成长期,《生态文明体制改革总体方案》强调建立增加森林、草原、湿地、海洋碳汇的有效机制,越来越多促进碳汇发展的政策出台,相关资源也逐渐向林业碳汇、碳汇交易领域倾斜。截至2020年,全国森林覆盖率达22.96%,森林面积2.2亿hm2,全国森林植被总碳储量89.8亿t。未来,我国将继续完成国家自主贡献计划:2030年比2005年增加森林蓄积量45亿m3。森林碳汇仍将呈不断增加趋势。

-

相比于较成熟的林业碳汇,全球草地碳汇仍处于起步阶段。其中美国、澳大利亚和葡萄牙在草地碳汇试点、交易和补贴上有了较为深入的研究。美国于2012年初步制定草地碳汇交易框架,建立草地碳汇试点。2015年7月,气候行动储备组织协助制定了美国首个草地碳汇议定书,提供了量化、监测、报告和核证草地碳汇量的方法。2018年7月,美国完成首个草地碳信用交易[30]。澳大利亚与美国类似,将草地碳汇纳入当地碳市场交易。2012年,澳大利亚开发了牧草地碳汇核证方法学,鼓励农民通过出售草地碳汇获取收益。除此之外,葡萄牙通过基金补贴的形式激励草地碳汇的开发。葡萄牙政府创立了葡萄牙碳基金,该基金鼓励草地所有者通过草地管理提高草地固碳量,从而获得一定补贴。

我国草地碳汇仍处于探索阶段,虽然已被允许纳入碳市场,但尚未被实际开发。2000年起,国家开始加大对草地生态的投入力度。十九大以来,党中央、国务院先后印发了《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》《天然林保护修复制度方案》等文件,明确要求“建立监测体系”“不断完善森林草原资源‘一张图’‘一套数’动态监测体系”。2014年我国发布了《可持续草地管理温室气体减排计量与监测方法学》,为草地碳汇参与碳汇交易提供了核算基础,但该方法学尚未被应用于实际。《2030年前碳达峰行动方案》提出开展森林、草原等碳汇本底调查。草地碳汇研究正有序推进。

-

国际上,美国和澳大利亚的农业碳汇支持力度较大。美国1997—2007年相继在《碳封存计划》《气候变化技术计划》《低碳经济法》等文件中提出利用农业增加碳汇。2009年,美国在政策和技术标准上发布了重要法规,激励政策上《美国清洁能源与安全法案》提出以发放排放许可证的形式鼓励农地固碳项目[30]。技术标准上,由美国政府出资,美国环保协会和多家研究机构推出的《杜克法则》规范了农业温室气体减排和增汇的标准。2021年美国通过《增长气候解决方案法案》,法案规定农业碳汇可以在自愿减排市场交易。澳大利亚主要从激励政策上推动农业碳汇发展,如2011年出台《碳信用法案》将农业碳汇纳入碳市场,鼓励通过农田管理等方式实现减排增汇,并提出了碳补偿的范围、核证与监测的方法[30]。2014年出台《碳农业倡议修正法案》,基于该法案建立了减排基金,投资25.5亿澳元,政府直接参与促进减少温室气体排放;并在2019年,再次投入20亿澳元,澳大利亚将农业碳汇列为重要实现碳中和的路径。

目前,我国全国碳市场未纳入农业碳汇交易,部分试点碳市场尝试探索。在“双碳”背景下,农业碳汇作为一种效益好、易显化的生态产品,已引起重视。近两年,我国发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等文件,提出提升生态农业碳汇,强调要推进农业碳汇价值实现、乡村生态振兴指导等工作,探索挖掘农业减排固碳的潜力[31-32]。试点地区中,福建省开展了全国首例农业碳汇交易,为农业碳汇纳入全国碳市场交易提供了经验。

-

湿地可以储藏大量碳汇,但不合理的开发利用、降水减少等原因也会导致湿地释出碳元素,且碳在湿地中的循环是一个十分复杂的过程,目前国际上主要通过保护湿地的方式维持湿地的碳汇功能。1971年,国际上发起《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(以下简称《湿地公约》),截至2022年7月底,共有172个国家签署了《湿地公约》并成为缔约方,加强了对湿地生态全面保护[33]。其中美国的湿地保护制度较为丰富,美国从1972年开始实行湿地保护政策,《联邦水污染控制法修正案》提到向湿地排放疏浚物或填塞物必须获得许可。1988年美国提出保持湿地总面积不变的目标,开发湿地必须转换其他用途的湿地作为替换。1995年美国发布《1995联邦湿地补偿银行导则》提出湿地信用的概念,类似于碳信用,把湿地转化为一种资产。加拿大提出湿地恢复计划,通过恢复湿地来减少温室气体排放和提高生态系统的稳定性。我国湿地碳汇总体发展较晚,但我国是唯一一个立法的生态碳汇类型。2016年,《湿地保护修复制度方案》首次提出逐步增强湿地碳汇功能。随后,《中华人民共和国湿地保护法》于2021年第十三届全国人民代表大会常务委员会通过,首次将“碳汇”纳入了国家法律,第三十九条规定“县级以上地方人民政府应当按照湿地保护规划,因地制宜采取水体治理、土地整治、植被恢复、动物保护等措施,增强湿地生态功能和碳汇功能”。从立法角度看,湿地碳汇保护走在了其他类型生态系统前列。但现有的湿地碳汇规范性法律文件的效力层级较低,且已出台的各项法律规定较为模糊、分散,缺乏针对性,还不能对湿地碳汇交易机制形成助力。

-

国际上,海洋碳汇于近十年得到重视。2009年,联合国环境规划署联合多个组织分析了海洋的碳汇功能,提出了蓝碳概念,最终形成《蓝碳:健康海洋的固碳作用》并发布。截至目前,海洋碳汇相关方法、技术规范、评价标准等相关研究还是空白,因此抢占海洋碳汇先机,对我国在海洋碳汇的发展意义重大。

我国海洋碳汇进程与国际社会同步,中共中央、国务院2015年发布《关于加快生态文明建设的意见》首次明确指出“增加森林、草原、湿地、海洋碳汇”等手段,随后海洋碳汇政策频频出台,愈发受到重视。2021年提出了建设海洋碳汇监测试点,《碳监测评估试点工作方案》中将深圳、湛江、盘锦和南通市列入全国四个海洋碳汇监测试点;2022年《海洋碳汇经济价值核算方法》 提出了我国海洋碳汇能力评估和海洋碳汇经济价值核算的方法。目前,我国在海洋碳汇方面的研究处于国际领先水平。

-

根据前文,总结对比国内外不同类型碳汇的政策如表1所示。

碳汇类型 国内 国外 林业 纳入中国全国碳市场 美国公有林设置林业基金制度,私有林提供税收减免政策;新西兰将林业碳汇纳入新西兰碳市场 草地 纳入中国全国碳市场 美国将草地碳汇纳入美国碳市场;葡萄牙设立碳基金为草地碳汇项目提供补贴 农业 部分试点碳市场纳入 美国将农业碳汇纳入美国碳市场;澳大利亚将农业碳汇纳入碳市场交易,并设立农业减排基金提供农业碳补偿 湿地 保护湿地碳汇纳入立法 美国设立联邦湿地补偿银行;加拿大政府设置湿地恢复计划 海洋 建立海洋碳汇核算方法学;成立监测试点 清洁发展机制将红树林滨海湿地碳汇纳入交易 Table 1. Comparison of major carbon sink policies at home and abroad

当前全球碳汇项目多处在初步开发阶段,其主要的驱动力来源于国家激励政策。随着碳交易市场机制的完善和监测计量手段的进步,当从试点项目走向大规模推广阶段时,强制性减排的反向激励与碳交易市场的正向激励可能成为碳汇发展的主要驱动因素。

-

碳汇交易最早是由发达国家出资在发展中国家以植树造林等方式增加碳汇,再用于抵消发达国家自身碳排放量的交易。碳汇交易发展至今泛指通过市场机制实现生态价值补偿的交易[34]。

-

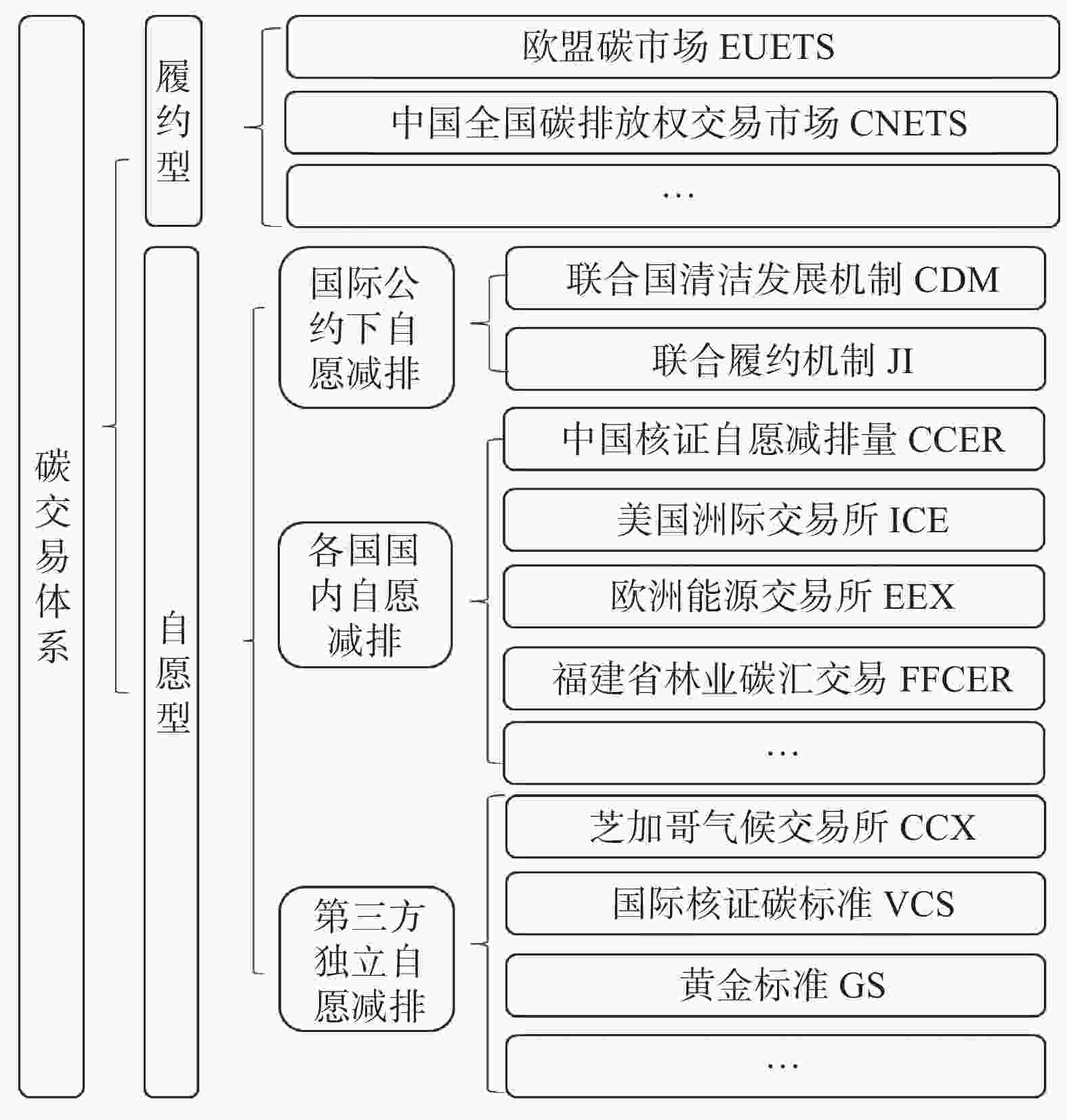

收集整理国内外主要的碳交易体系如图1所示,可以分为履约型和自愿型2大类。履约型交易体系是指控排企业通过购买碳排放配额,以实现如期履约减排的法律义务[25]。自愿型交易体系则是由相关公益组织、企业、个人等自愿购买排放指标或碳汇量以实现减排目的[19]。碳汇项目以参加自愿型交易体系为主,部分履约型交易体系允许经备案的碳汇抵消其部分履约量。

-

我国制定了《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,依据此办法经国家备案的减排量称为“核证自愿减排量”即CCER(China Certified Emission Reduction)可在国家备案的机构进行交易,可用于抵消相应的碳排放量[32]。有国家备案的方法学才可申请项目备案和减排量签发,已备案涉及碳汇的项目方法学包括碳汇造林项目方法学、竹子造林碳汇项目方法学、森林经营碳汇项目方法学、竹林经营碳汇项目方法学、可持续草地管理温室气体减排计量与监测方法学、废弃农作物秸秆替代木材生产人造板项目减排方法学、小规模非煤矿区生态修复项目方法学[35]。碳汇方法学种类较少。

我国碳汇项目类型单一,市场份额偏低。目前,在全国CCER的碳汇项目中,超过70%的碳汇项目是造林、再造林项目,其备案碳汇项目数量占比不到1%,而海洋、耕地、草地、湿地等碳汇类型尚未进入碳汇市场交易[25]。

-

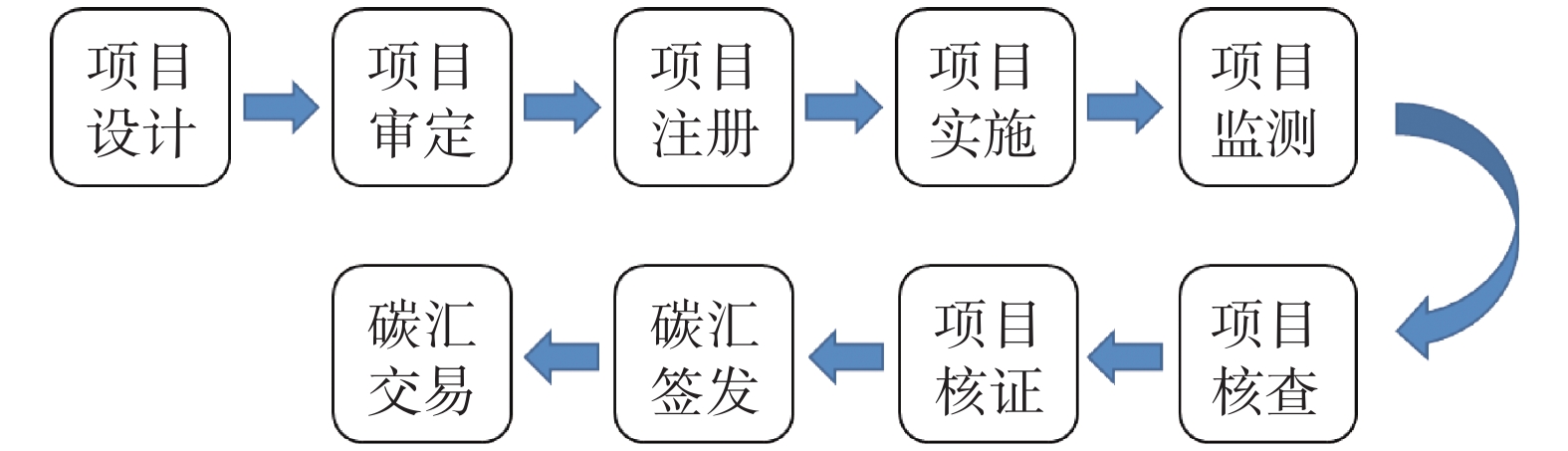

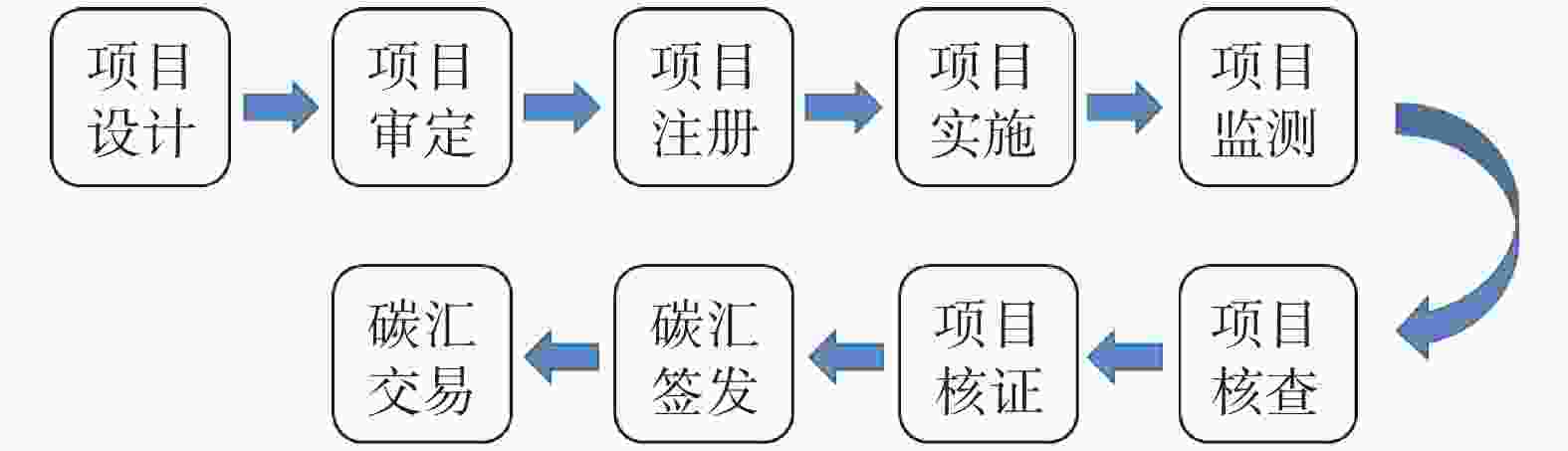

我国碳汇开发流程如图2所示,总体分为项目设计、项目审定、项目注册、项目实施、项目监测、项目核查、项目核证、碳汇签发、碳汇交易9个步骤。正常情况下,一个碳汇项目从着手开发到最终实现减排量签发要1.5~2 a时间,较其他光伏项目6~8个月的开发周期,碳汇项目开发周期较长。

目前,碳市场侧重碳排放配额交易,碳汇开发动力较小。截至2019年7月,全球注册CDM项目中的中国碳汇项目仅有5个。2017年我国CCER项目暂停备案申请,已审定通过的碳汇项目89个,仅占CCER项目的3%。

-

2012年以前,中国碳汇交易主要以参与清洁发展机制(Clean Development Mechanism, CDM)下碳汇项目为主。随后,国家核证自愿减排机制允许碳汇交易。广东长隆造林项目是全国第一个核准交易的CCER碳汇项目,该项目在20 a计入期内可累计产生减排量34.7万t CO2e。随后15个林业项目陆续通过备案和核准交易,林业碳汇项目交易逐步完善。2017年出于规范自愿减排交易的考虑暂缓申请受理CCER,导致目前国内林业碳汇交易主要以存量项目为主[19]。碳交易成交价较低,2022年全国碳市场碳交易价格维持在50~60元/t,对部分碳汇项目来说,甚至难以覆盖其成本。

-

我国生态碳汇的发展仍存在较多问题:(1)开发碳汇的方法学种类少限制多。只有采用经国家核证自愿减排体系备案的碳汇方法学开发的项目才可以进行碳汇交易[25]。当前我国被纳入备案认证范围的碳汇类方法学仅有7套,占方法学总量的5%左右,且方法学的开发准入门槛较高,对土地合格性、造林抚育、农田管理等技术要求较为严格;(2)开发过程长、机制不完善,碳汇项目的经营周期较长,导致前期沉没成本较大、收益滞后,开发者承担较大风险;(3)开发后碳市场激励效果不显著。目前碳交易市场的配额量超发情况严重,且以免费配额为主,同时在我国全国碳市场和所有试点碳市场交易机制中,均对碳汇交易份额设定了5%~10% 的上限要求[32-37] 。导致控排企业对碳汇的需求不高,碳汇交易价格也低于经营者预期,甚至低于成本。

-

2011年,我国在北京、上海、广东等7个省(直辖市)设立碳排放权交易试点,2016年福建省和四川省也加入试点工作;经历近十年的探索,2021年7月全国碳排放权交易市场上线交易。在“两省五市”碳排放权交易试点中,湖北省和广东省提交的碳汇备案申请项目较多,而福建省具有多项“全球首个”试点经验,以福建省、广东省和湖北省作为典型,梳理试点市场碳汇交易现状,总结试点经验。

-

福建省碳汇交易走在全国前列,不仅纳入多种碳汇交易类型,成立了海洋碳汇、农业碳汇等全国首个交易平台,还构建多种碳汇应用场景,如“碳汇+乡村振兴”“碳汇+司法”等。

1)海洋碳汇

(1) 2021年建立了全国首个海洋碳汇交易平台,并于同年9月在该中心交易了

2000 万t海洋碳汇,交易项目为泉州洛阳江红树林生态修复项目,为海洋碳汇的价值实现提供了渠道;(2)探索了渔业碳汇交易,福建省渔业生产历史悠久,是水产品生产、消费和出口大省,在发展渔业方面具有得天独厚的资源优势。2022年1月,厦门产权交易中心正式完成连江县15000 t海水养殖渔业碳汇交易项目,这也是全国首宗海洋渔业碳汇交易[38];(3)创新碳汇应用场景,2022年7月,福建省福州市海洋与渔业执法支队举行全国首个渔业生态环境损害蓝碳赔偿案签约会。签约会上,违法行为人通过自愿购买海洋碳汇1000 t并注销的方式弥补因非法捕捞造成的环境破坏[32]。这是全国首例渔业生态环境损害蓝碳赔偿案例[39]。2)农业碳汇

(1)全国首个农业碳汇交易平台。2022年5月,厦门产权交易中心设立全国首个农业碳汇交易平台。平台成立后,与厦门农行合作举办“农业碳汇交易助乡村数字人民币万人购”活动,鼓励个人通过数字人民币参与农碳交易。2022年7月,该平台将茶山作为开发农业碳汇的载体,为军营村、白交祠村发放首批农业碳票。购买企业可以用来抵部分碳排放;(2)全国首宗农田碳汇交易:2022年7月,南靖县龙山镇农田碳汇项目在海峡股权交易中心完成交易,该项目是全国首单农田碳汇交易试点项目。项目根据《在水稻栽培中通过调整供水管理实践来实现减少甲烷的排放》方法学核证,5 a可实现超过万吨的增汇。

-

作为林业大省和海洋大省,并且经济实力雄厚,广东具备发展碳汇的基础和条件,积极行动,在践行碳达峰、碳中和目标中走在全国前列[27, 40-41]。

1)广东省碳普惠核证自愿减排量(PHCER)

PHCER是对纳入广东省碳普惠试点地区的相关企业或个人自愿参与实施的减少温室气体排放和增加绿色碳汇等低碳行为所产生的核证自愿减排量,范围限定均为广东省内。2015年7月,随着《广东省碳普惠制试点工作实施方案》的发布,全省碳普惠试点工作逐渐展开,对企业和居民生活的节能减碳行为进行量化,并赋予一定价值。历经两年试点探索后,2017年省发展改革委印发《关于碳普惠制核证减排量管理的暂行办法》,将PHCER正式纳入广州碳交易市场,并发布《广东省森林保护碳普惠方法学》《广东省森林经营碳普惠方法学》等5个碳普惠方法学[40]。2022年4月,广东省生态环境厅组织修订了《广东省林业碳汇碳普惠方法学(2020年修订版)》,并印发《广东省碳普惠交易管理办法》,重点鼓励林业、海洋碳汇及相关方法学的申报[42]。广东省PHCER作为本省的CCER是全国碳市场的有效补充机制。

2)林业碳汇

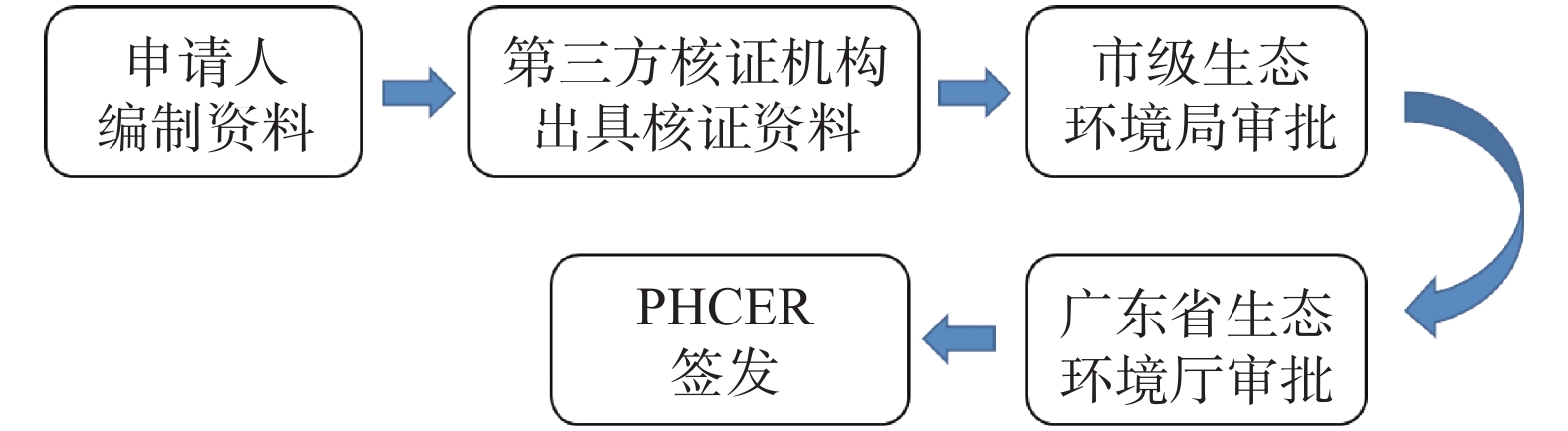

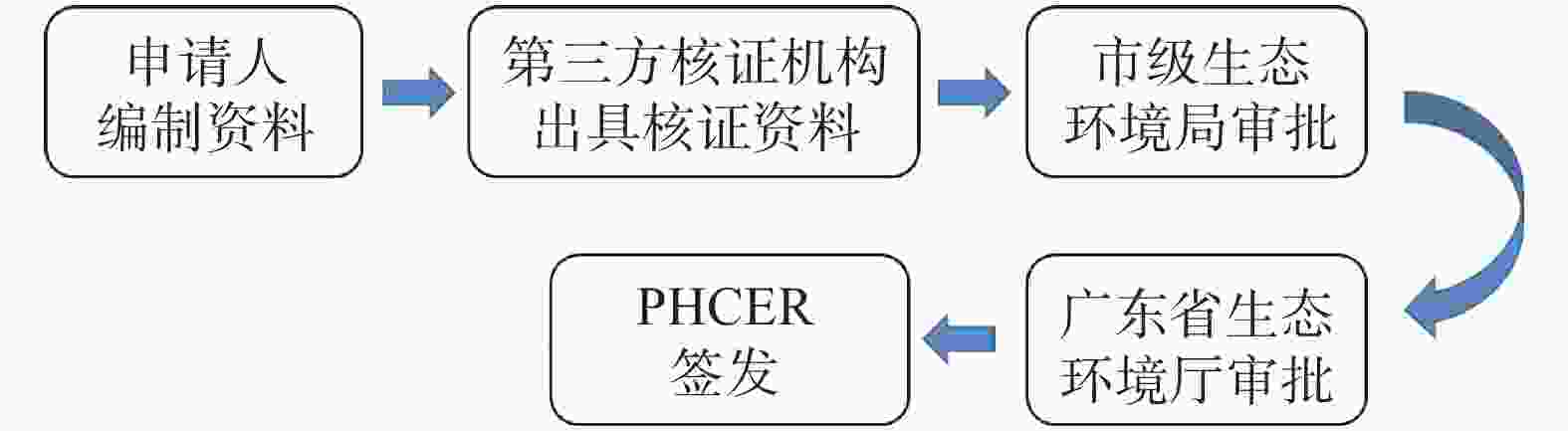

在林业碳汇方面,广东建立了省级林业碳汇碳普惠方法学,对广东碳普惠制度试点地区林业碳汇项目核证进行规范。2014年7月,广东长隆碳汇造林项目,经国家发改委审批正式获得备案并完成交易[43]。该项目造林规模为867 hm2,在20 a计入期内预计产生34.7万t碳汇量[26]。2022年4月,广东省生态环境厅重新编制印发《广东省碳普惠交易管理办法》,广东省省级碳汇项目开发流程如图3所示,将开发碳汇的环节减少至4~5个(第三方核证视需求可省略),文件要求开发地块应具有林业主管部门森林资源二类调查数据基础,从而简化了项目基线识别、额外性论证等环节。

3)海洋碳汇

2020—2021年间,广东省利用中央、省级生态修复专项资金支持新营造红树林面积约736.29 hm2[32],为广东省蓝碳碳汇开发、交易提供源源不断的新碳汇。2023年4月,广东省生态环境厅发布了全国首个红树林碳普惠方法学《广东省红树林碳普惠方法学(2023年版)》,填补了国内该类碳汇项目方法学的空白。2023年5月深圳发布了《红树林保护项目碳汇方法学》并于同年9月实现第一笔交易。拍卖所得收入将上缴市财政,以支持红树林保护与修复工作,探索了自然资源资产市场化的路径。

-

湖北是全国碳交易试点省市之一。为充分发挥湖北省碳市场优势,2020年11月,湖北省印发《关于开展“碳汇+”交易助推构建稳定脱贫长效机制试点工作的实施意见》。打造多元化“碳汇+”交易平台,提升生态扶贫的作用。

1)林业碳汇

自2015年以来,湖北省积极推进林业碳汇项目开发。截至目前,湖北省已开发6个碳汇造林项目,1个竹子造林项目和1个竹林经营项目。除此之外,湖北省还是全国林业碳汇计量试点省,建立了一批林业碳汇示范林,持续开展关于碳汇计量、监测评估及碳汇林营造等技术难题研究[27]。

2)湿地碳汇

湖北省拥有洪湖、大九湖、网湖、沉湖4大国际重要湿地。“十三五”期间,湖北省实施湿地保护修复项目214个,湿地生态修复成效明显。

2022年4月,湖北省首次开展针对湖泊群生态系统的生态产品价值核算调查,该调查对湖北省湖泊GEP核算、摸清湖泊生态本底情况具有样本意义。未来,湖北省将从统计、考核等多维度推进湖泊湿地生态系统GEP相关工作,探索通过生态补偿、碳交易等方式实现生态资源价值化。2022年5月,湖北省地调院沉湖湿地生态系统野外科学观测站在武汉蔡甸区沉湖湿地揭牌,将对沉湖生态环境和碳汇功能进行长期监测,对核算湿地碳汇价值、开发和利用生态价值,享受湿地碳汇收益具有重要意义。

-

总的来说,3个典型省份都在碳汇机制上做出了诸多探索。

1)丰富了碳汇核算方法学。福建省和广东省研究制定了海洋、农业等多类碳汇的核算方法,将更多种类型碳汇纳入区域碳市场,推动了碳汇产品交易制度发展,为纳入全国碳市场提供了经验。

2)降低开发门槛,简化核证难度。广东省开发了省内的碳汇方法学,通过设置较为宽松的碳汇备案制度,为解决碳汇备案核证难、核证时间长的问题提供参考。在保证方法科学性的前提下尽量简化核算程序,确保方法的可实操性与易推广性,激励企业参与,提高碳市场活跃度。

3)探索碳汇产品价值实现机制。福建省和湖北省在碳汇应用上推出了“碳汇+司法”“碳汇+乡村振兴”等“碳汇+”模式,为生态碳汇开发了更多应用路径。

-

在开启第二个百年奋斗目标之际,碳排放控制与经济发展的协同共进需求加快推进了我国向陆地和海洋挖掘固碳潜力的进程。碳汇作为抵消碳排放领域的一个新方向已得到国内外共同认可。当前,我国基本形成了“基础研究-试点探索-纳入碳市场-政策补充”的体系框架[44],对我国推进碳汇工作可能存在如下启示:

1)完善碳汇交易规则,建立全国统一的碳汇市场。完善碳排放交易机制,出台有利于碳汇项目开发的专门方法学,支持重点控排企业使用碳汇项目产生的碳汇量完成碳排放配额清缴。进一步发挥市场机制作用,在鼓励高碳行业积极减排的同时,支持包括碳汇在内的低碳零碳项目发展。

2)加强技术创新,完善生态碳汇方法学。在碳汇监测、核查、计算、数据库搭建、数据储存等环节,加大对核心技术的攻关,并积极引进低碳技术。统一生态碳汇方法学,积极联合相关科研院所和国际标准核算机构,完善与国际接轨的技术体系,构建国家碳汇技术标准体系。

3)探索生态经济布局,建立碳汇新型经济模式。选取一批具有创新性和发展潜力的碳汇示范项目,并推动其进入碳汇交易市场;推动碳汇补偿制度的建立,加大金融政策向碳汇产业倾斜的力度。加大滨海湿地生态修复和海草床生态修复等蓝色碳汇开发力度,助力实现海洋生态产品价值。

-

文章梳理了生态碳汇的定义及类型、对比了国内外生态碳汇政策、分析了我国碳汇发展的问题与不足、总结我国生态碳汇试点经验,最后提出推动碳汇总体发展的建议。由于碳汇涉及的政策、经济、环保等要素非常多,因此主要分析了当前已经有了一定发展并且影响较大的要素,其他例如碳汇产权的归属问题等,应在后续研究中纳入分析。其次,聚焦了各种碳交易机制对碳汇的激励,实际上各国还存在对碳汇的直接资金及其他变相补贴等激励形式,下一步可以展开相关研究。最后,后续可以考虑结合政策主题、政策主体和政策工具等要素建立碳汇政策评估体系。

Development Situation and Recommendations for Ecosystem Carbon Sink in China

doi: 10.16516/j.ceec.2024.5.08

- Received Date: 2023-09-06

- Rev Recd Date: 2023-11-07

- Available Online: 2024-07-14

- Publish Date: 2024-09-10

-

Key words:

- carbon sink /

- carbon sink trading /

- carbon sink market /

- policy evolution /

- policy suggestion

Abstract:

| Citation: | HE Liu, LI Xueshan, GAO Jia, et al. Development situation and recommendations for ecosystem carbon sink in China [J]. Southern energy construction, 2024, 11(5): 75-85. DOI: 10.16516/j.ceec.2024.5.08 doi: 10.16516/j.ceec.2024.5.08 |

DownLoad:

DownLoad: