-

应用煤和蒸汽动力引发的第一次工业革命让人类的能源和交通有了新突破,交通运输行业作为碳排放最大的行业之一,在技术、政策、市场等多方面推动下,汽车、轨道交通、飞行器和舰船等开始广泛应用混合动力、纯电动、氢燃料等新型能源,中国大力支持和发展电动汽车产业是缓解化石能源危机和环境污染的重要举措之一[1],但电动汽车的能量主要取自电网,其大规模快速发展引起无序充电负荷与电网基础负荷叠加,可能会引发负荷峰谷差加大、运行约束越限、电能质量下降等多方面问题,对我国电力输配系统产生重大冲击[2-3]。

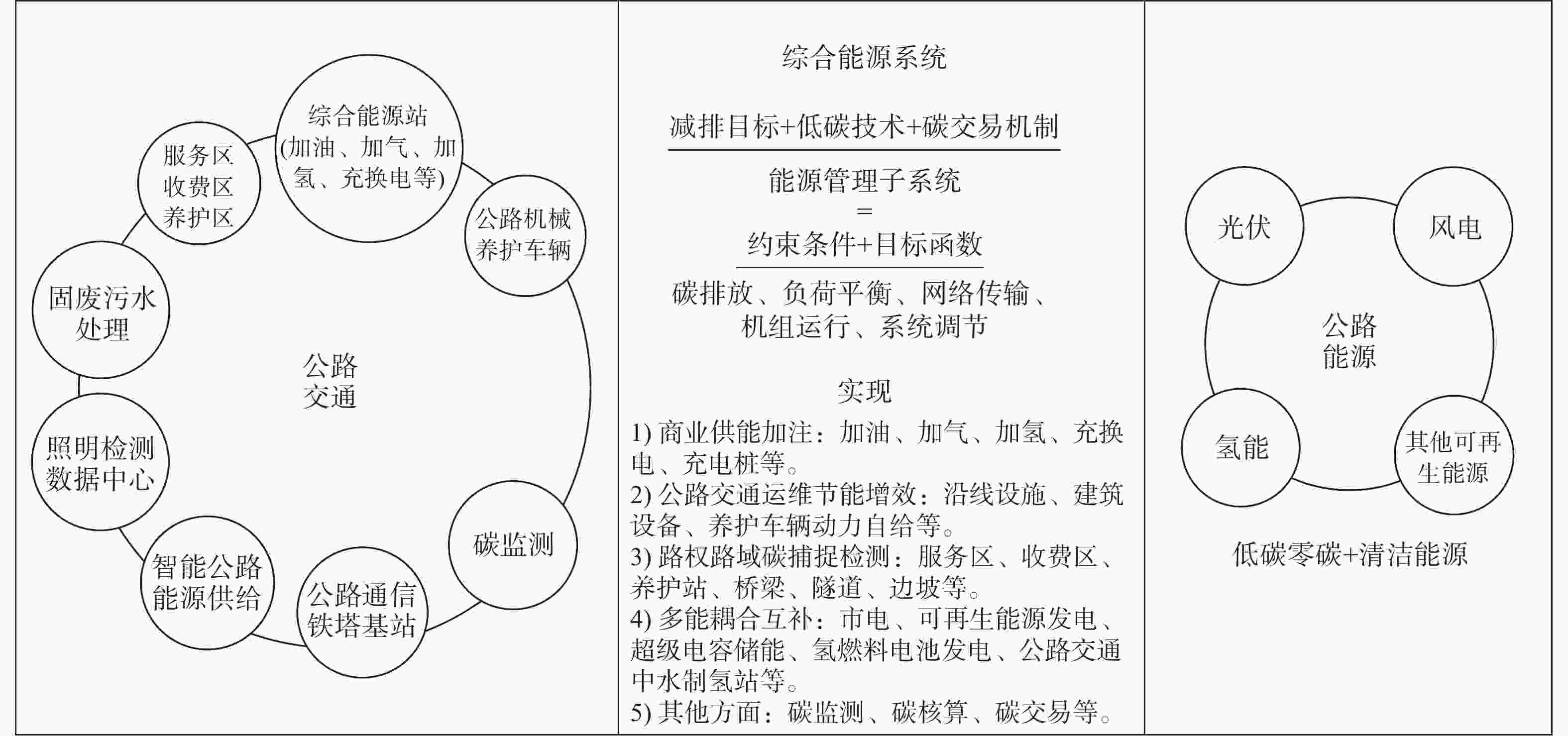

目前,我国正在构建以电能为基础的新型能源互联网,努力将电、气、油、冷、热等多种能源进行多元异质系统互联互通,新型公路交通能源综合系统作为能源互联网的一种,集成了光、风、储、电、氢以及传统油气能源,其广泛的适用场景,既可减轻电动汽车可能对电力输配系统的冲击,提高我国传统加油加气站的利用率,缓解传统燃油车和新能源车并存新时代的交通基础设施利用难题,还有助于解决光伏风力等新能源发电的不稳定及消纳问题,是实现我国交通运输体系低碳转型以及交通领域“双碳目标”的重要科技创新方案之一[4-5]。

-

新型公路交通能源综合系统的概念源于能源交通一体化(Integrated Energy of Transportation System,IETS),是能源互联网应用到公路交通领域的具体科技创新。概括而言,新型公路交通能源综合系统是在电动化、网联化、数字化和绿色化进程中,推动以油气为主的传统公路交通能源基础设施向充换电、“光储充”一体、“油气氢电光充储”等融合的新型公路交通基础设施重构,实施融合了交通属性和能源属性的交通能源一体化新型基础设施规划建设。

朱长征[4]研究表明我国交通运输业碳排放与能源强度存在长期协整均衡关系,采取提高燃油效率标准、利用替代燃料等措施可有效降低公路交通运输业的能源强度。同时,贾龙等[6]通过对充电站与配电网的研究,邵尹池等[3]对“车-路-网”模式下的电动车充电研究,以及薄凡等[7]对低碳消费作用机制和政策的探讨,均表明交通运输是我国主要能源消耗领域之一,现阶段我国公路交通运输业的动力能源仍以油气为主,提高公路交通运输业的电气化水平、发展新能源汽车以及加快构建更多元的综合型公路交通能源基础设施等措施是我国交通运输低碳转型发展的重要路径。其中,江里舟等[1, 5]在探讨能源交通一体化系统发展模式与运行技术的过程中,指出新型交通能源基础设施以多网互补为核心理念,通过分布式控制方法,在多能源网络基础上充分融合交通系统,主要包括区域能源交通一体化、城镇/地区能源交通一体化、终端能源交通一体化等层级。

-

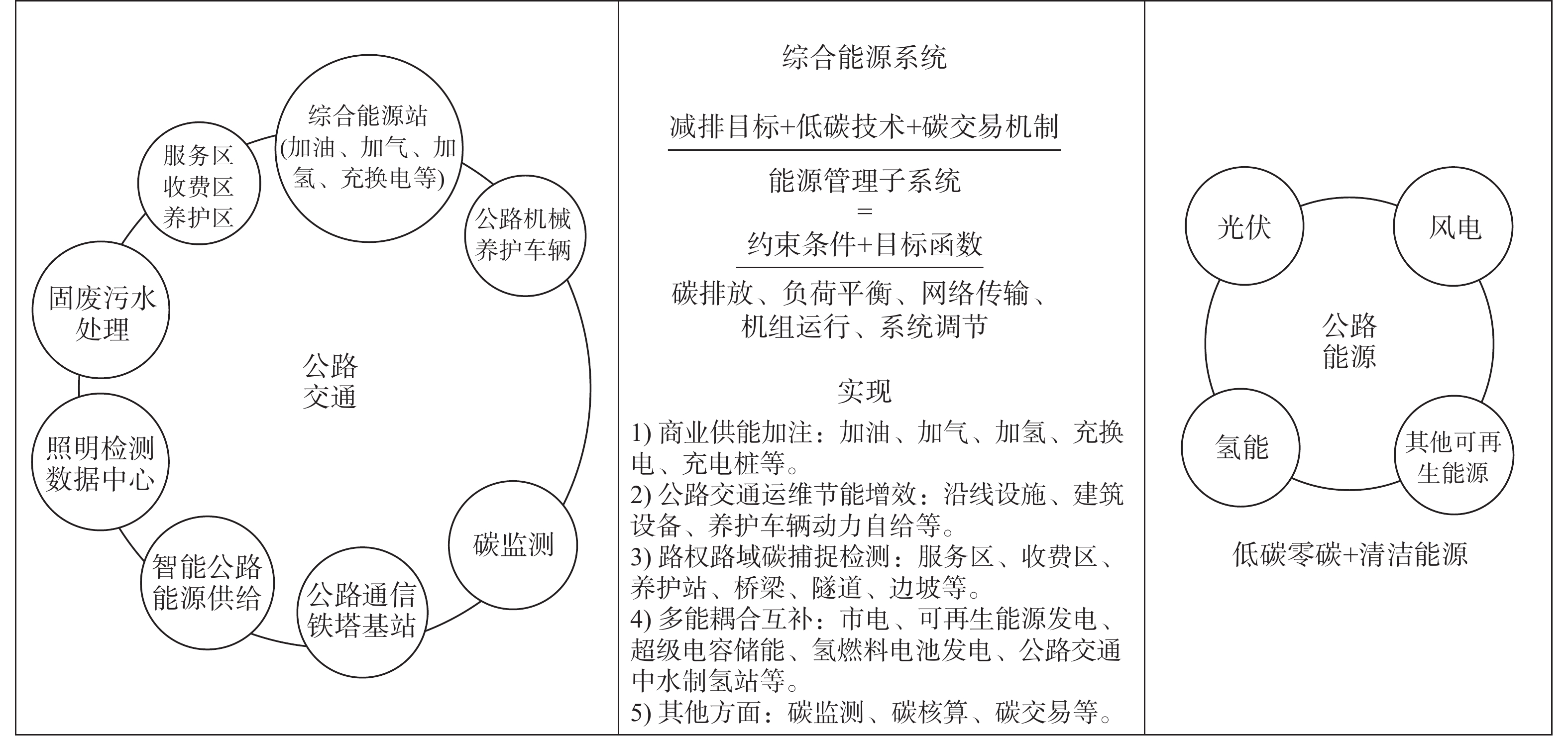

新型公路交通能源综合系统为促进我国交通运输领域低碳转型提供了一种全新的优化控制策略,但因碳电先天异质性和弱耦合性,提升我国交通领域的资源优化配置除了需提高交通能源综合系统运营过程中的耦合程度,要实现交通基础设施协同、精细化全景运行模拟、负荷侧需求响应、多时空尺度储能体系等,如图1所示,还需综合考虑“交通能源-交通经济-交通低碳”的多目标需求[1, 8-9]。

Figure 1. Schematic diagram of the overall architecture of the new highway transportation-energy integrated system

我国新型公路交通综合能源系统的总体目标是发展有助于交通运输低碳转型的创新技术与发展路径,主要包括以下几点:

1)以智能电网为基础,各类低碳能源协同的多能一体综合能源系统在规划、运行、交易的全流程优化,利用基于碳市场与电力市场协同的模拟交易技术,实现激励相容的电碳耦合的碳市场交易体系,以及利用基于碳排放流的多时间尺度碳计量与碳循迹等关键技术,探索公路交通综合能源系统的碳预测与碳规划的技术路径,实现新型公路交通能源综合系统的多时空实时溯源的碳排放精确计量。

2)利用基于电碳耦合约束驱动下的源网荷储协同规划方法,实现交通基础设施能源供应侧相对可控的可再生能源发电、调峰电源等多类型电源优化组合,并通过需求侧管理、响应以及储能设施有序充放电等措施,引导用电负荷主动追踪发电侧出力,构建我国更加智能的低碳交通体系。

3)基于新技术或路径,开发多能协同的新型公路交通综合能源系统的配套设备或服务,如表1所示,通过物联网(Internet of Things,IoT)解决方案,利用高性能支撑数据将新型公路交通综合能源系统与不同场景耦合,构建一个开放架构、信息共享的弹性扩展体系,实现交通运输领域的多能协同供应和能源综合梯级利用。

类型 核心设备 集成开发系统 平台及服务 光 逆变器 大型电站、分布式光伏、房屋光伏、水面光伏、智能清扫 云平台

智能运维

数字能源服务

虚拟发电

碳资产管理

区块链风 风电变流器 风电场 储 储能变流器 储能系统、家庭光储 电 充电桩、

电控光储存、V2G 氢 制氢设备 制氢系统、氢能发电 Table 1. Supporting equipment or services of the new transportation-energy integrated system

目前,构建新型公路交通能源互联网的创新研究已成为交通运输领域的重大课题。2019年,国家自然科学基金设立复杂网络和社会经济网络交叉研究方向,其中的《多网络耦合和多主体互动的能源与交通系统协同运作及优化决策》等课题旨在对未来的能源、交通、社会耦合进行深入探究;《公路交通自洽能源系统的多能变换与控制技术》等“十四五”国家重点研发计划也旨在促进电力能源与绿色交通的融合发展,降低公路运营成本,提高清洁能源利用率,提升我国交通能源关键装备的自主创新能力,促进国内电工装备制造及智能公路交通等行业发展,支撑“交通低碳发展”和“交通强国”战略目标的实现。另外,2020年,“公路行业交通能源融合关键技术与创新发展”项目获得中国公路学会科学技术一等奖,形成的《一种光伏停车场》《含电动汽车的城市电网超负荷量的计算机切除方法》《高速公路沿线太阳能发电可行性调研报告》《关于促进利用交通基础设施空域资源开展光伏能源利用的指导意见》《关于促进公路基础设施太阳能清洁能源化融合发展的指导意见》等一系列专利、政策或意见,极大地促进了我国交通系统与能源的科技创新,推动了我国公路交通的能源管理、能源监测和能源质量的信息化、智能化发展,为建设“碳达峰、碳中和”目标下交通能源综合创新科技体系做出了理论探讨和实践探索[10]。

-

我国公路交通运输业的动力能源目前仍以油气为主,但已处在传统燃油车和新能源车并存阶段,新型公路交通能源综合系统耦合公路交通和公路能源,有助于提高交通运输业的电气化水平。虽然新能源电动车极大提升了我国交通领域电气化水平,为我国交通清洁低碳转型提供了有力保障,但在我国现实的交通运输系统中,不管是传统动力还是新能源动力都有其技术优势和市场空间,为满足各类用户的差异化需求,我国交通运输行业将处于并将长期处于动力多元化时代,我国交通基础设施也应最大程度满足各类交通运输工具的能源动力需求,耦合多种能源、可开展“油-气-氢-电-储”等综合能源服务的新型公路交通能源综合系统有着良好前景[11-12]。

汽车工业数据统计(截至2022年底),全国新能源汽车保有量超过1 300万辆,占汽车总量的4.1%,其中,纯电动汽车保有量1 045万辆,占新能源汽车总量的79.78%[13]。在双碳目标下,2025年,我国新能源汽车在2025年销量占比有望达到30%,预计到2030年,新能源汽车产销量将达到50%。2021年,国家机关事务管理局等多部门联合印发的《关于印发深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案的通知》强调,持续推广新能源汽车,加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系,提升公共机构新能源汽车充电保障,内部停车场要配建与使用规模相适应、运行需求相匹配的充(换)电设施设备或预留建设安装条件,鼓励内部充(换)电设施设备向社会公众开放。

2023年2月,工信部、交通运输部会同国家发展改革委等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点,期限为2023-2025年,明确在完善公共领域车辆全面电动化支撑体系,促进新能源汽车推广、基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面积极创新、先行先试,为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。此外,交通运输部、国家能源局等部门联合印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》,从加强高速公路服务区和普通公路沿线充电基础设施建设、探索推进新技术新设备应用、优化服务区(站)充电基础设施布局、加强服务信息采集与发布以及加强充电基础设施运行维护等方面,完善我国公路交通的能源动力供给系统,更好满足公众高品质、多样化出行服务需求。

为保障我国公路交通能源基础设施满足不断多元化的能源动力需求,针对电动车充电基础设施部分,我国已出台多项政策标准不断完善对包括充电桩在内的新型公路交通能源基础设施的工程技术和配置规范,如表2所示,并强调了各类停车场预留或安装新型交通能源基础设施的比例。

时间 部分重要的政策标准等文件 2015年 《关于加强城市电动车充电设施规范建设工作的通知》(建规〔2015〕199号) 2016-2017年 《城市停车规范》(GB/T 51149-2016)

《关于进一步完善城市停车规划建设和用地政策的通知》(建城〔2016〕193号)

《关于开展城市停车设施规划建设督查工作》(建办城函〔2017〕495号)2018年 《城市居住区规划设计标准》(GB 50180-2018)

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(GB/T 51313-2018)2020年 《关于开展城市居住社区建设补短板行动的意见》

(建科规〔2020〕7号)2021年 《关于组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作的通知》(建办城函〔2020〕594号) 2022年 《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》

《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》2023年 《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》

《电动汽车传导充电用连接装置—第1部分:通用要求》 (GB/T 20234.1—2023)

《电动汽车传导充电用连接装置—第2部分:交流充电接口》(GB/T 20234.2—2015)

《电动汽车传导充电用连接装置—第3部分:直流充电接口》(GB/T 20234.3—2023)2024年 《关于加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》

《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》

《电动汽车传导充电系统安全要求》(GB 44263-2024)《电动汽车供电设备安全要求》(GB 39752—2024)Table 2. Policies or standards for the new transportation-energy integrated system (for EV charging infrastructure)

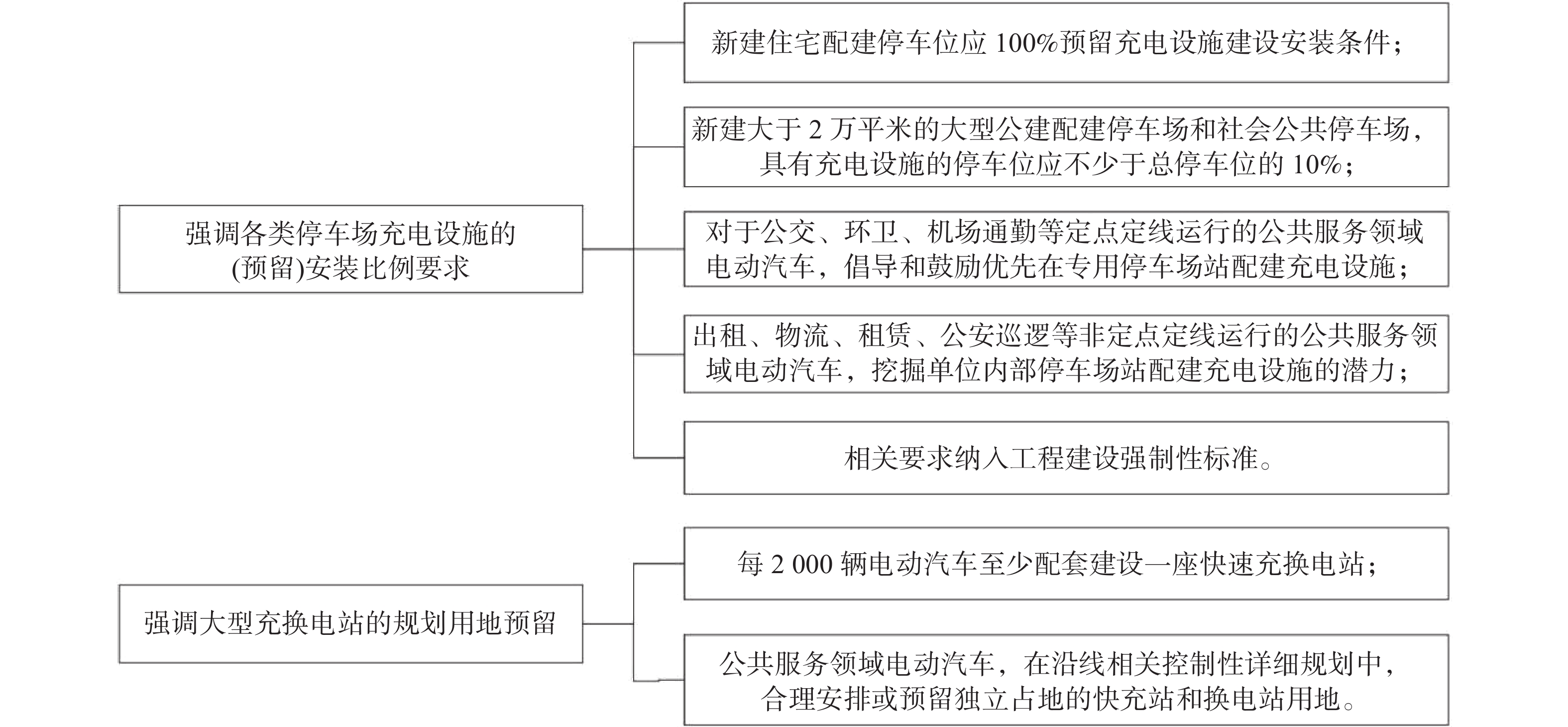

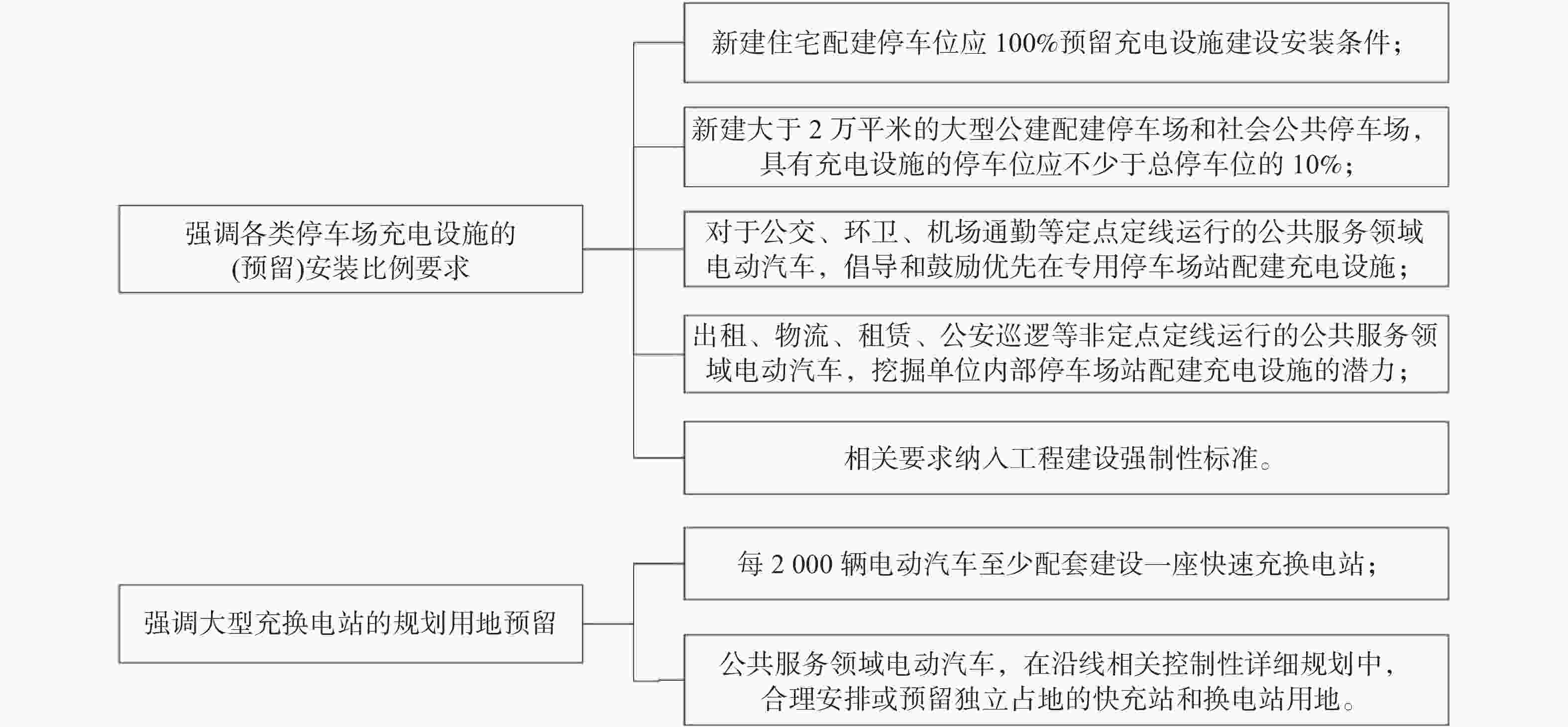

新型交通能源综合系统的政策或标准旨在紧密耦合交通和能源,其对电动车充电基础设施部分除了强调各类停车场充电设施的(预留)安装比例,还强调了大型充换电站的规划用地预留,如图2所示。以充电桩这类基础的新型公路交通能源基础设施为例,我国充电桩(公共、私人)保有量从2015年的6.6万台增加到2020年的168.1万台,充电桩年均增速91%,已超过新能源汽车63%的年均增速。与此同时,车桩比由6.4下降至3左右,我国电动汽车的充电基础设施持续高速增长,充电配套显著改善,有力支撑了电动汽车规模化发展和交通电气化。目前,充电桩等新型交通能源基础设施基本形成以东部、中部大城市为主的格局,全国充电桩量级排名前三十的城市均为城区人口过百万的大城市,主要分布在北上广以及江浙等发达省份地区,东北、西北和西南地区充电基础设施占比相对较少。另外,公桩发展超预期,私桩建设严重滞后,《充电基础设施发展指南》中规划2020年前建设50万台公桩,430万台私桩,而截止至2020年底,全国公桩规模为80.7万台,而私桩规模为87.4万台,公桩超额完成目标,私桩仅完成规划目标的20.3%[14]。

Figure 2. Policies or standards for the new transportation-energy integrated system (relevant contents for EV charging infrastructure)

以电动车充电基础设施为代表的新型公路交通能源综合系统目前正在飞速发展,但电动汽车利用现有电网输配系统无序充电加剧峰谷差,从而增加电力系统负担,为此我国也正在积极探索V2G(Vehicle-to-Grid),即车辆对电网。目前全球许多国家都成功实施了一些V2G的电价政策或试点项目,例如英国在2019年宣布了一项名为“Vehicle-to-Grid (V2G) Grant Fund”的计划,美国加州是北美地区最著名的V2G试点项目地点之一,日本在2011年福岛核事故之后将V2G技术视为一种潜在的能源备用手段,丹麦采用非严格的电价政策试点V2G技术应用以鼓励电动汽车车主在适当时段参与电力市场并提供电能[15-16]。总体而言,有关电动汽车与能源网络融合应用的政策和技术实施均通过不同方式结合,以在交通能源综合系统中实现电动汽车充电的有效管理和优化。

-

新型公路交通能源综合系统在基于能源互联网的技术路径上,集成开发了光、风、储、电、氢以及传统油气能源,其配套的平台及服务也催生了诸多新的商业模式,其中代表性的主要有以下几类:

1)充换电综合服务。主要提供V2G服务,V2G描述了一种电动汽车与电网的关系,当电动汽车不使用时,车载电池的电能可反向传输至电网系统。如车载电池需充电,电流则由电网流向车辆,利用大功率充电、小功率直流等新型充电技术开展换电模式应用等综合服务。另外,我国汽车电动化已进入市场化阶段,除了充换电,包括快充、慢充、电池移动补电、电池银行等新型商业模式也正在快速发展。

2)光储充一体综合能源系统。主要将光伏等分布式可再生能源、储能、充电、检测等能源服务综合为一体,为我国多种动力交通运输工具提供多样化的综合能源服务。光储充一体综合系统可利用储能系统在夜间进行储能,在充电高峰期通过储能电站和电网为充电站供电,既实现削峰填谷,又能节省配电增容费用,同时能有效解决新能源发电间歇性和不稳定等问题,缓解我国电动汽车和充电桩发展不平衡的矛盾。

3)油气氢电光充储综合能源服务。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等文件提出,支持利用现有场地和设施开展油气氢电综合供给服务,开展充换电、加氢、智能交通等综合服务试点示范,提高设施利用率和燃料经济性,并可因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用。目前,交通运输部公路科学研究院等单位正在进行高速路网两侧布设光伏发电、传统油气站内电解水制氢的前沿工程设计及研究,中石化等大型能源企业正在大力发展氢光风热以及生物质能等可再生能源及其关键技术,并布局油气氢电光充储为一体的综合能源服务站。

新型公路交通能源综合系统可提高交通运输领域的电气化水平,为提高可再生能源在新型电力结构中的渗透率提供了一种新的路径,并逐渐发展出以下几种主流的关键技术:

1)新型公路交通能源综合系统的协同规划与建设、运行与控制技术。我国交通运输行业未来将长期处于多种动力并存阶段,为最大程度满足各类交通运输工具的能源动力需求,新型公路交通能源综合系统既包含了市电、风电、光伏、氢能等可再生能源,还涉及电动汽车、超级电容器等多种交通工具和负荷,在规划与建设阶段,需对可再生能源电站、电动汽车充电桩、混合储能装备的选址定容等方面进行经济性、可靠性以及环保性的综合优化,需因地制宜的统筹规划区域内各种能源,实现横向多能互补与纵向多场景协调[5, 17]。在运行与控制阶段,新型公路交通能源综合系统运营控制中心通过采集能源供应侧的发电出力、交通负荷用电需求以及储能电源荷电状态等基础数据,对发电-负荷的供需差异制定合理的调度安排,储能部分则对发电-负荷之间的功率盈余及缺额做出充放电响应,引导交通负荷选择最优用电方案,实现源、荷、储的动态平衡[11, 18]。

2)新型公路交通能源综合系统的先进储能技术。目前的储能方式主要包括物理储能(如抽水储能、飞轮储能等)、化学储能(如锂离子电池储能、铅酸电池储能等)和电磁储能(如超级电容器储能)等3大类,围绕新型公路交通能源综合系统的储能技术主要集中在地铁、有轨电车等直流牵引供电系统,并逐步由常规的单一储能方式向满足复杂电气应用场景的新型混合储能方式发展[1, 6]。在考虑交通能源融合的时候,电池技术以及先进储能技术正好可作为交通和能源革命的一个支撑,未来的交通能源综合系统需满足多能互补与多场景应用,但分布式能源与交通负荷具有间歇性、随机性和波动性,且交通运输领域的能源与负荷间的供需差异具有较宽的时间尺度,单一储能装置难以满足系统快速响应和大容量储能要求,发展多种储能技术相结合的新型公路交通能源综合系统先进储能技术,可平抑能源与负荷之间的供需差异,保障系统的平滑稳定,降低系统的运行风险。

3)新型公路交通能源综合系统的多级协调能量管理技术。交通能源综合系统通过能源互联网,实现了“源”(包括风力、光伏等多种分布式能源),“荷”(包括电气化轨道交通、电动汽车、燃料汽车等多类型动力交通工具),“储”(包括超级电容器等先进储能技术)的耦合联络,但同时也让交通能源互联网中的能量流更为复杂。为实现新型公路交通能源综合系统安全高效的可持续发展,需构建主网级能源管理系统、区域级能源管理中心、分布式电源、负荷、储能等设备级控制器的多级协调能源管理系统以及相应的管理技术[1, 6, 10],通过多级协调式能量管理系统对能量流进行分级协调管理,对源网荷储协同规划和协同运行控制,运用先进储能技术平抑源荷供需差异。例如,利用多级协调能量管理技术,结合各地的地理空间特点在交通能源系统中引入分布式能源,实现可再生能源的就近消纳,以及引导电动汽车充电和放电行为,实现再生制动电能回收利用和参与电网二次调频。

-

在构建以新能源为主体的新型电力系统过程中,无论是充电站与配电网的联合规划研究[19],还是关于智能交通的科技创新技术有助于城市交通碳中和的探讨[11],均表明以智能电网为枢纽的源网荷储互联、多能互补的能源互联网,为我国建设新型公路交通能源综合系统提供了良好基础,新型公路交通能源综合系统将充电、储能与传统能源进行耦合,为交通运输清洁低碳发展提供了一种新思路,其在基本功能、增值功能、预期目标上的前景也十分丰富,如表3所示。

基本功能 增值功能 预期目标 削峰填谷

并网点容量控制

可再生电力消纳

防逆流

换电直流配电

有序充电控制

网内黑启动

离网

EPS、V2G设计精细化

功能低碳化

管理集约化

运营数字化Table 3. Functions and objectives of the new transportation-energy integrated system

国家陆续出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》等政策,支持利用现有场地和设施建设充换电、加氢等智能交通设施,开展面向未来的“油-气-氢-电-储综合能源服务”[20],然而,在实际发展过程中,新型公路交通能源综合系统在规划、运营、环保等方面也面临一些突出问题。

1)在规划方面,因新型公路交通能源综合系统既包括传统能源服务,也有可再生能源,还要与交通系统深入耦合,这种新型业态既无先例可循,也无成熟经验借鉴,如能源配置与交通负荷规划不匹配,可能会导致运营调度困难。另外,交通负荷中心往往配电容量极为有限,导致新建站点选址受限,建设规模受限,无法适应面向未来的城市功能区的不同应用场景,致使新型公路交通能源综合系统探索合适的商业模式较为困难[1, 11, 21-22]。

2)在运营方面,新型公路交通能源综合系统可为分布式电力并网创造条件,但大量分布式电力并网会造成潮流紊乱,除了会给电网安全造成隐患,还会给公路交通能源综合系统内的源、荷、储等各环节造成运行风险。另外,分布式电力负载率和功率因数低,供需匹配度、电能质量差,将额外增加电网系统的调度难度,可能使投资收益与回报不匹配[2, 11]。

3)在环保方面,新型公路交通能源综合系统既是对传统能源的进化,也是可再生能源的新型应用模式,但如果源、荷、储等环节供需匹配失衡以及运营环节消纳不充分,可能导致公路交通能源综合系统从外部电网大量获取高碳电力,既有悖于新型公路交通能源综合系统助力于我国交通运输领域低碳转型的初衷,还可能拖累发电等关键降碳领域的转型进程[11, 23]。

-

综合能源系统是实现我国交通领域碳中和的重要方式之一,但我国实现交通运输领域的双碳目标还需多项措施组合,新型公路交通能源综合系统目前还处于产业变革初期,对其发展中面临的问题提出如下对策与建议:

1)在规划方面应满足灵活智能的未来需求。我国电网资源配置能力强,为实现各类能源互通互济提供了坚实基础,能源互联网以智能电网为核心,其高度的数字化的智能体系可对海量的分布式发电、供电对象进行智能控制,以构建交通能源互联网为目标的新型公路交通综合能源系统,在推进我国交通领域低碳电气化转型过程中,既可促进源网荷储各要素友好协同,还能提升我国能源整体效率[24-25]。另外,新型公路交通能源综合系统还可嵌入我国类型众多的多能互补项目之中,未来应更多的适应不同城市功能区规划,助力我国能源互联网的构建[22]。

2)在运营方面应实现开放互动的柔性耦合。能源互联网让我国能源结构进入智能时代,适应各类新技术、新设备、多元负荷以及多市场主体的大规模接入,新型公路交通综合能源系统让我国交通基础设施实现终端用户与源网荷储的双向互动,数量庞大的新能源汽车与电力系统紧密耦合,既构建了一种创新的交通生态体系,也为我国培育绿色发展观提供了一种科技实践[17]。

3)在环保方面应达到清洁安全的双重标准。能源互联网是以电力为中心的能源供应与消费体系,从生产侧实现清洁低碳化、消费侧实现高效减量电气化[24]。在多种动力能源共存、交通运输消费侧电气转型时期,新型公路交通综合能源系统作为传统电力与可再生能源的耦合系统,可为广大消费者提供综合性公路交通基础设施服务。另外,依托结构坚强的大电网以及可测可控的分布式微电网,在新能源具备主动支撑能力的未来,新型公路交通综合能源系统除可发挥其储能调峰的双向调节功能,还可为增强电网安全稳定和系统韧性贡献力量。

另外,新能源汽车在市场上的接受度还不够深入,除了加强市场宣传,在公路交通综合能源基础设施方面,政府应根据不同情况制定油气电氢一体的能源供给站的发展计划,开展智能有序充电,降低配电网过载隐患,实现电力调控分配的智能应用,解决因停车场、充电桩、换电站等新能源汽车配套设施不健全等问题,对此也应该在以下方面做出努力:

1)破除体制机制障碍,完善充电桩等综合能源系统的合理布局,升级现有设施为综合能源服务系统。目前,我国在交通领域低碳转型过程中暴露出行业割裂、信息壁垒等体制机制问题,新时期新格局下,我国综合能源系统和交通基础设施都需转型,相关政府部门应深化体制改革,提升自身管理水平与能力,加强规划引导,将新型公路交通综合能源基础设施与国家长期发展战略相结合。综合能源站选址会直接影响相关成本和使用效率,应转变以经济效益优先的思想观念,出台并落实降低税收、低息贷款、优化审批流程等一系列政策,以自建平台或第三方运营等方式,依托现有充电设施进行综合能源系统升级,实现有限资源的最优化组织利用,加强综合能源系统应用在公路交通领域的试点示范,促进市场健康发展,比如,常规综合能源站适合建在规模较大的停车场所,以提高充电设备利用率;蓄电池更换站则适合里程需求较长用户,为其提供更换和租赁蓄电池服务[9, 11],还可率先在有条件的地区大规模设置公共充电桩,鼓励公共停车场开展综合能源服务[11, 26]。

2)加强技术协同和标准化研究,更好支撑新型交通综合能源系统的运维。综合能源系统应用于我国交通基础设施需打破各能源系统及子系统内部的源、网、荷、储多环节的技术壁垒,以技术协同推动我国交通低碳发展。比如,国内主流电动汽车的充电方式以交流慢充为主,直流快充为辅,但部分汽车企业为降低整车成本,仅保留交流充电接口,部分电池储电量较大、出行线路固定的运营车辆才会考虑保留直流充电接口,新型公路交通能源综合系统应在实际运营过程中充分考虑该类现实问题,并开展相关的科技创新协同以及标准化研究,以满足各类汽车充电的需求[1, 11, 27]。另外,近年来充储电设施的安全问题不断增加,还应针对安全隐患点进行技术分析与科技攻关,保障综合能源系统安全稳定运营。

-

全球范围内,交通运输领域的碳排放量占人类活动碳排放总量近四分之一,我国交通运输业增加值由2010年的18 783亿元增长至2019年的42 802亿元,年均增长率约8.6%,但我国交通运输领域碳排放量约占碳排放总量的10%,融合人流、物流的交通运输行业是我国社会经济活动的重要基础,为我国经济发展做出突出贡献。《巴黎协定》要求将全球平均温升控制在2 ℃以内是世界各国的共同使命,中国作为世界上最大的发展中国家,碳排放总量居世界第一,碳减排迫在眉睫,其中交通运输是我国碳减排压力最大领域之一。

2020年,我国向世界做出了“2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和”庄严承诺,并逐步形成了包括优化能源结构、构建绿色低碳交通运输等在内的“1+N”政策体系。国务院在《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》中提出,“应积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广节能低碳型交通工具,推动运输工具装备低碳转型,优化交通运输结构,持续降低运输能耗和二氧化碳排放强度”。在碳达峰、碳中和的目标下,交通能源结构低碳化、交通运输方式低碳化是我国全面建成社会主义现代化强国的重要支撑,面向未来的新型交通能源综合系统可纳入我国战略性新兴产业之一,在未来多类型动力能源共存的阶段,发展新型公路交通能源综合系统以及相应的交通能源基础设施既是我国科技创新与产业变革的重要举措,对缓解传统汽车、新能源汽车等公路交通基础设施利用矛盾以及消纳光伏风电新能源等方面也具有重要意义。

Countermeasures for the Development of China's New Highway Transportation-Energy Integrated System

doi: 10.16516/j.ceec.2024.5.10

- Received Date: 2023-07-17

- Rev Recd Date: 2023-08-18

- Available Online: 2024-09-30

- Publish Date: 2024-09-10

-

Key words:

- energy Internet /

- low-carbon transition of transportation /

- transportation-energy integrated system /

- multi-energy coupling

Abstract:

| Citation: | ZHANG Can, ZHANG Mingzhen. Countermeasures for the development of China's new highway transportation-energy integrated system [J]. Southern energy construction, 2024, 11(5): 95-104 doi: 10.16516/j.ceec.2024.5.10 |

DownLoad:

DownLoad: