-

可再生能源是中国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分[1]。经预测,2025年的可再生能源发电量可达约

4000 TWh[2]。由于可再生能源自身的调峰能力有限[3],容易出现“弃光弃风”的能源浪费问题[4]。电站锅炉作为电网中的基础调节能源[5],充分挖掘燃煤发电机组深度调峰潜力具有重要实际意义。对于大型燃煤锅炉的深度调峰,由于低负荷运行时机组整体运行特性大幅偏离满负荷设计运行参数,使机组在调峰过程中出现燃烧稳定性差、NOx生成量高等问题[6],同时也面临着机组运行能耗的大幅增加。锅炉系统受限于其内部的复杂流动、反应及传热过程,对于过程数据的获取手段较为有限。目前,发电企业主要通过设备改造、试验及运行调试摸索规律[7],该方法的过程缓慢且成本巨大,具有主观性和局限性的特点,难以适应燃煤锅炉调峰的频繁变工况需求[8]。以上措施对提升燃煤锅炉深度调峰能力有一定的提升作用,但仍难以满足燃煤锅炉对调峰灵活性、精确性、快速性及经济性的运行需求。

随着信息技术的飞速发展,以及“十三五”规划和《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》等文件[9-10]的陆续发布,标志着火电机组的数字化及智能化的发展趋势。深度挖掘和分析燃煤机组的运行数据,有助于提高灵活调峰机组的运行可靠性、环保性和经济性,助力电站锅炉调峰能力的深度提升。因此,在已有电站锅炉深度调峰的常规措施及经验基础上,进一步结合基于数据驱动和燃烧理论的智能控制算法,是未来电站锅炉灵活调峰技术的主流发展方向。

由于锅炉系统的复杂性,诸多优化目标经常是相互冲突、非线性的,因此调峰过程中的运行工况频繁变化决定着最优运行参数的多变性,为深度调峰下锅炉智能控制及优化调控提出了新的挑战。文章首先对锅炉控制理论的应用进行概述,并基于电站锅炉深度调峰过程中的典型问题分析,对基于智能控制算法的燃煤锅炉灵活调峰技术研究及进展进行分析和总结,在此基础上,总结了现阶段基于智能控制的灵活调峰研究存在的问题并进行研究展望。

-

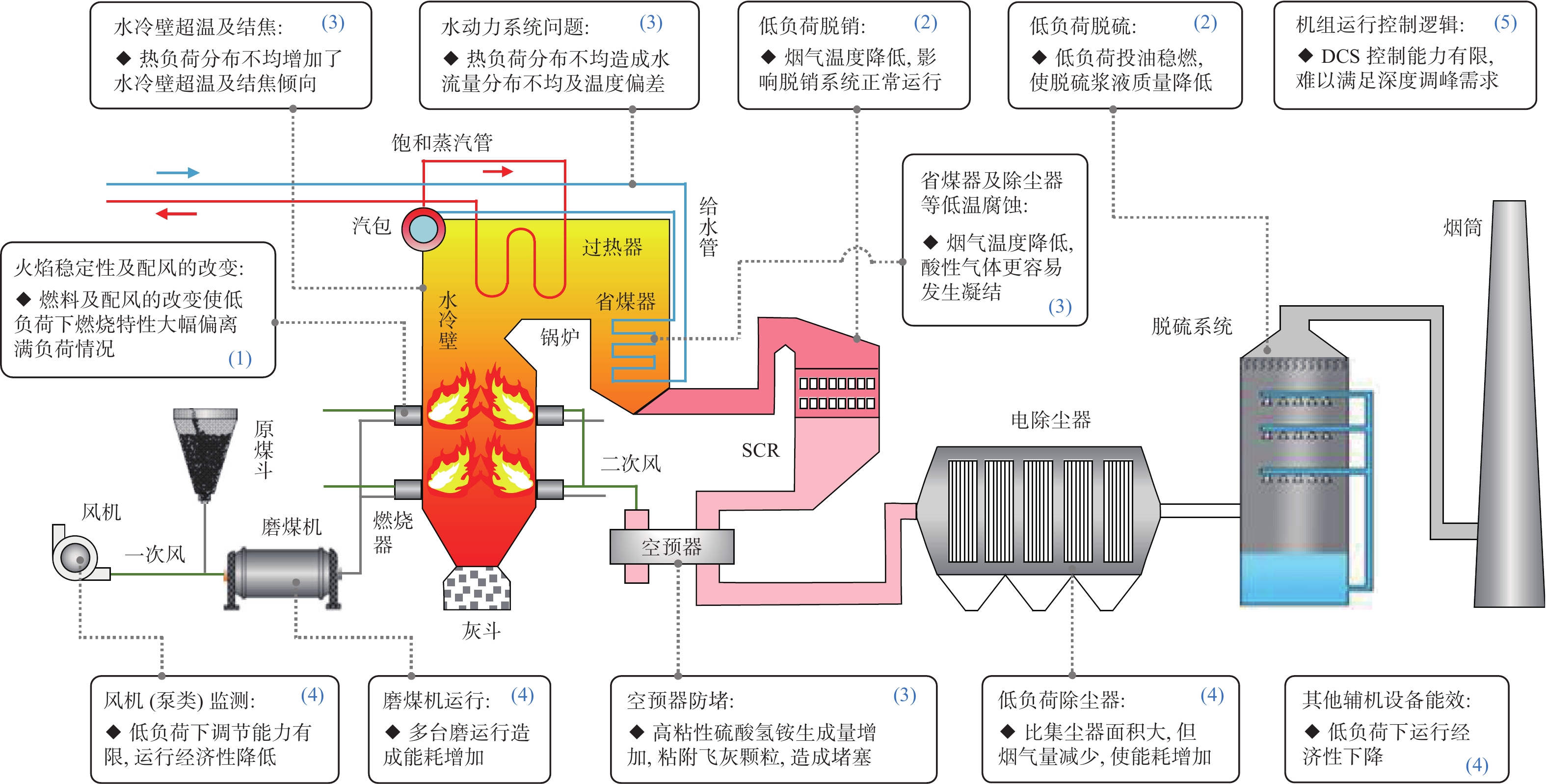

图1为燃煤锅炉深度调峰过程中所面临的典型问题。燃煤锅炉主要由锅炉本体、辅机、烟气污染物处理3部分共同组成。锅炉本体包括炉膛、煤粉燃烧器、水冷壁、灰斗等;辅机设备包括磨煤机、风机、水泵、空预器等;烟气处理设备包括脱硝设备、除尘器及脱硫设备。在锅炉灵活调峰过程中,运行参数大幅偏离满负荷运行,造成各类问题的出现,多种问题间存在互为因果、内在耦合的关系。下面将上述问题总结归纳为以下5类(图1中对下述5类问题所对应的位置进行了标注):

1)炉内燃烧的影响

火焰稳定性:火焰稳定性是燃煤机组调峰过程中关注的首要问题,直接决定着机组的运行可靠性。深度调峰下燃料供给量大幅降低,使燃烧特性大幅偏离设计参数,对燃烧火焰稳定性产生极大影响,甚至造成锅炉熄火事故。

炉内配风:由于调峰过程中的运行工况切换频繁,且多处于低负荷及变负荷运行,造成炉内风粉分配不合理,通常通过控制各燃烧区域的风量分配,深化空气分级燃烧,以及调整配风参数控制炉内热负荷分布等进行优化。上述措施主要为基于经验的人工调控,难以做到及时、精准、有效调控。

NOx及SOx生成:调峰过程中,常在较大风量下进行,此时的NOx生成量不减反增。加之,低负荷下常采用投油燃烧方式提高煤粉燃烧稳定性,进一步造成额外的NOx及SOx生成,同时增加了污染物处理成本。

2)污染物脱除的影响

脱硝系统:催化剂活性对于NOx降低影响巨大,其最佳温度一般在300~420 ℃,而深度调峰下,入口烟温常低于300 ℃,造成催化剂活性及脱硝效率降低。与此同时,NOx浓度远超正常值,进一步增加了系统脱硝难度。

脱硫系统:投油稳燃情况下,未完全燃烧的燃油与燃烧产物将与脱硫浆液形成系列反应,使吸收塔内杂质含量显著升高,且油污容易在脱硫剂石灰石、亚硫酸钙表面形成油膜,对钙离子与SO3的反应产生抑制作用,导致脱硫效率下降。

3)设备稳定运行的影响

省煤器及除尘器等的低温腐蚀:深度调峰运行下,烟气温度会随之降低,此时烟气中酸性气体更容易发生凝结。对后续省煤器、除尘器而言,腐蚀物容易粘附在设备上,腐蚀设备关键部件,影响设备的正常运行。

空预器积灰堵塞:低负荷下脱硝系统喷氨量难以精确控制,使氨逃逸量增多,与烟气中SO3反应生成NH4HSO4,其粘度较大,容易粘附于空预器蓄热元件表面,使飞灰颗粒大量沉积,造成空预器堵塞,影响风烟系统稳定运行[11-12]。

水动力系统:当锅炉负荷降低时(<30%负荷),将降低水冷壁中个别管路的水流量,使水量分配不均,受热面部分区域温度分布过高,是造成受热面过热,引起换热管路超温爆管的主要问题之一。

水冷壁超温及结焦:炉内高温区分布不均,部分水冷壁长期温度过高,加之低负荷下的水动力问题,进一步造成水冷壁等换热管路的过热现象。同时,由于火焰偏斜及分布不均问题,也容易造成煤粉气流附着在水冷壁上,形成结焦问题,使传热问题进一步恶化,并增加了掉焦频率,影响受热面安全。

4)对辅机设备运行能耗的影响

磨煤机:低负荷运行下的煤粉含量较低,为了促进煤粉着火及提高燃烧稳定性,通常采取增加磨煤机运行数量和/或提高磨煤机运行参数以降低煤粉细度等措施[13-14],大幅增加了磨煤机的运行能耗。

泵及风机类:水泵及风机作为典型工业流体输运设备,占据着重要耗能比重。由于低负荷下的运行功率难以灵活调控,显著增加了泵类等流体机械的运行能耗[15]。

除尘器:锅炉深度调峰下的烟气量大幅减少,相对而言,除尘器的比集尘面积大,增加了低负荷下的运行能耗。

此外,还存在其他类型辅机设备的能耗增加问题,在此不做详细赘述。

5)对机组控制逻辑的影响

DCS控制系统:DCS系统通常在中高负荷情况下运行良好,但未能充分考虑深度调峰下,给水、燃料、配风等条件的复杂控制需求,难以实施有效连续控制[16]。

智能控制程度低:锅炉运行调控过程中的智能化调控份额占比低,难以实现对燃料、氧量、配风、制粉等过程的快速和精准控制,以及各个环节间的高效协同效果。

-

基于传统控制理论,智能控制系统常用于非线性度大、任务复杂、研究模型不确定的系统[17],如电站锅炉。通过在控制系统中加入人工智能,能够增强系统的自调控能力[18]。目前,常用智能控制方法包括神经网络、模糊控制、遗传算法等。工业应用中的主要控制方案如下[19]:

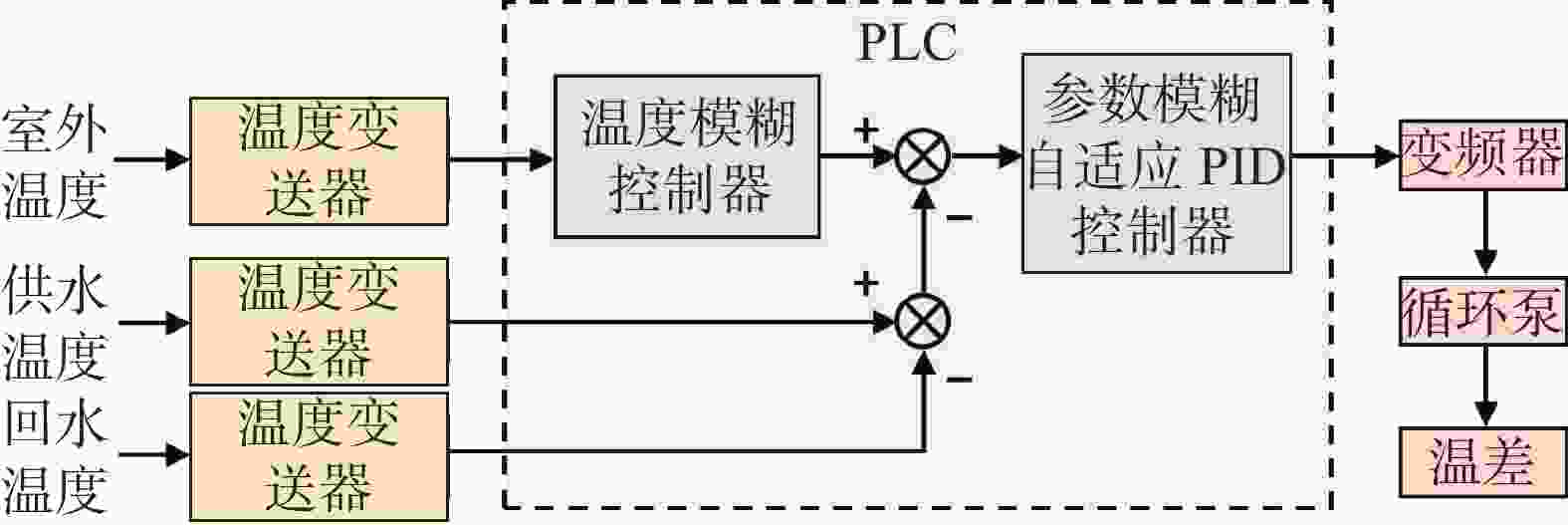

1)传统PID(Proportional Integral Differential)控制。传统PID控制已应用于诸多工业过程,但需要根据实践经验手动调参。针对锅炉系统PID控制,赵静等[20]提出了基于PLC锅炉专家PID的智能控制。

2)模糊PID控制。在PID控制基础上,出现了一些更为智能的PID控制模型,如模糊PID控制[21-22]、无模型自适应控制[23-24]、神经网络控制[25-26]。适用于具有强干扰性及非线性特点的控制系统,能够大幅提高系统的抗干扰能力及自动化控制能力,但对于控制过程易变化的系统,缺乏必要的自动调节能力。

3)神经网络智能控制。神经网络算法能够以任意精度趋近非线性函数,具有突出的非线性映射能力及很强的自调节能力,适用于复杂的、非线性的多变量控制系统。近些年,人工神经网络算法在锅炉控制系统中的应用比例逐渐增大。

结合上述经典控制理论及方法,研究人员针对燃煤机组智能控制开展了诸多研究工作,针对锅炉燃烧性能优化控制中的燃烧器出口火焰稳燃控制及炉内配风优化控制,宽负荷脱硝精准控制,锅炉运行能效控制中的锅炉煤耗控制、泵及风机能效控制、脱硫及除尘能效控制,以及主辅机设备运行监测及诊断中的受热面壁温监测及空预器积灰堵塞监测等方面取得了创新性研究及实际应用成果,下文将围绕上述方面进一步分析展开。

-

燃烧稳定性是制约燃煤机组深度调峰性能的核心因素。聚焦于燃烧稳定性控制方面,国内外开展了一定的研究工作。颜廷学等[27]提出了一种锅炉燃烧稳定性控制方法,首先对炉内燃烧火焰强度进行在线检测,在此基础上,通过建立燃烧强度信号与燃油助燃装置注油量的关联,使在燃烧器出口火焰不稳定时,通过调整助燃油的量,来对火焰稳定情况进行动态调控。通过对燃油助燃设备的自动控制,实现及时喷油,避免喷油滞后处理不及时,以及由此导致的燃烧不稳定问题。

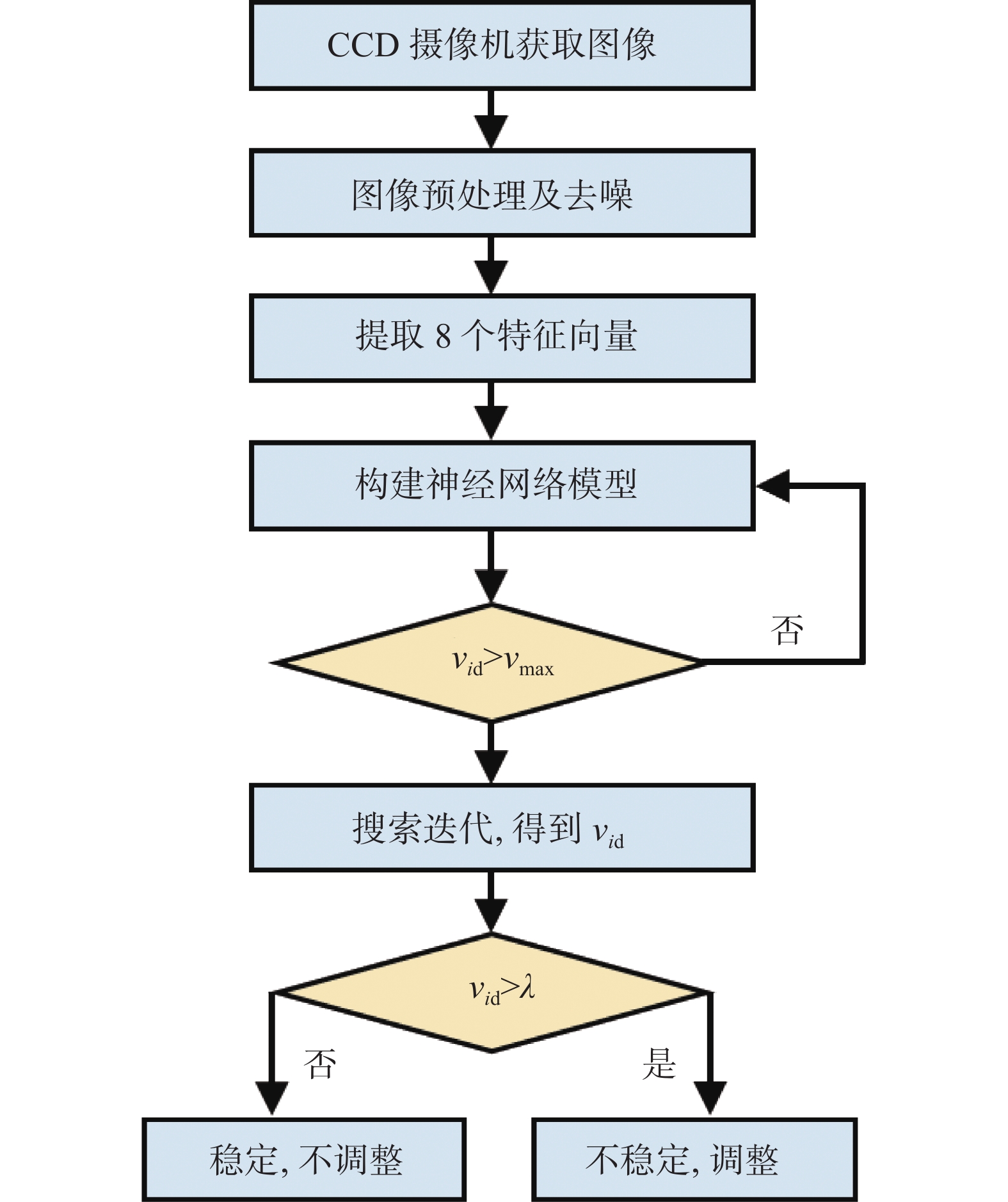

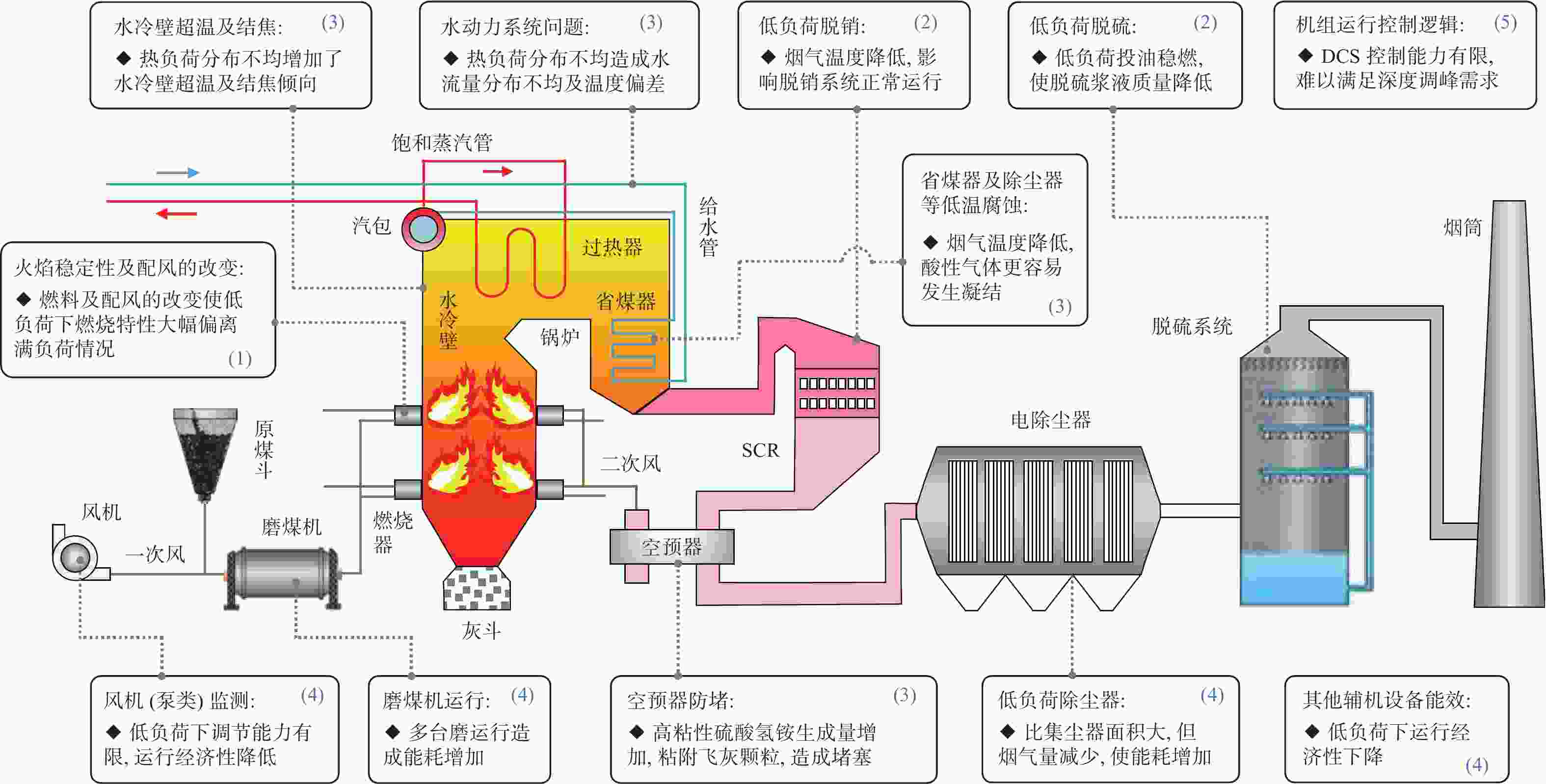

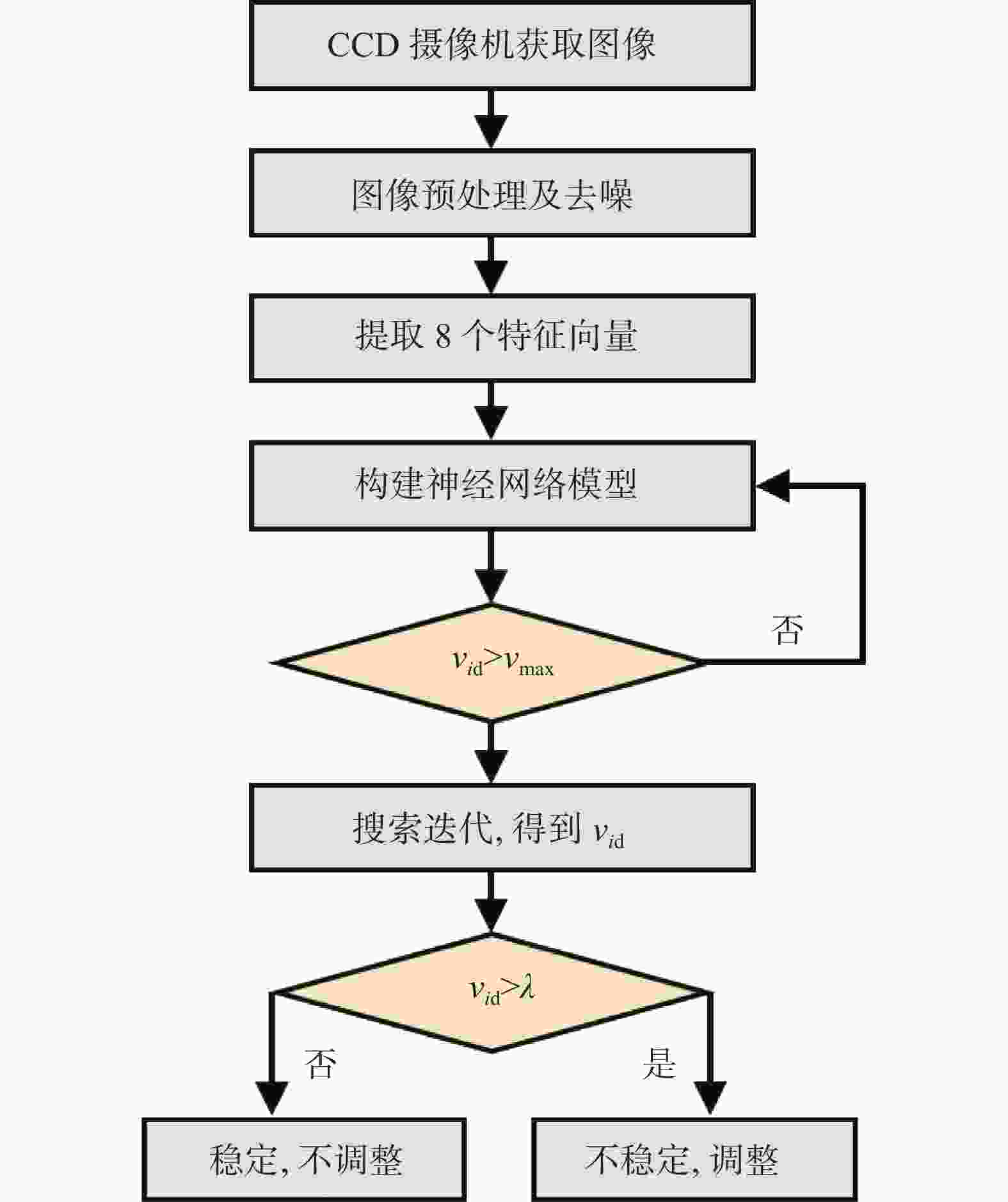

基于神经网络的火焰稳定性检测方法可以有效提高炉内火焰燃烧稳定性的检测精度。由于火焰的脉动特性,为了缓解传统灰度方差方法对于燃烧稳定性存在较大检测偏差的问题,刘树明[28]基于神经网络模型,提出了一种新型火焰稳定性检测方法,具体检测算法流程如图2所示。该方法在考虑灰度方差特征向量的基础上,同时选取了影响燃烧稳定性的8个特征向量,通过对样本训练降低微小脉动的影响。测试表明其检测准确度为98.7%,图像数目的误检率远少于传统检测方法。

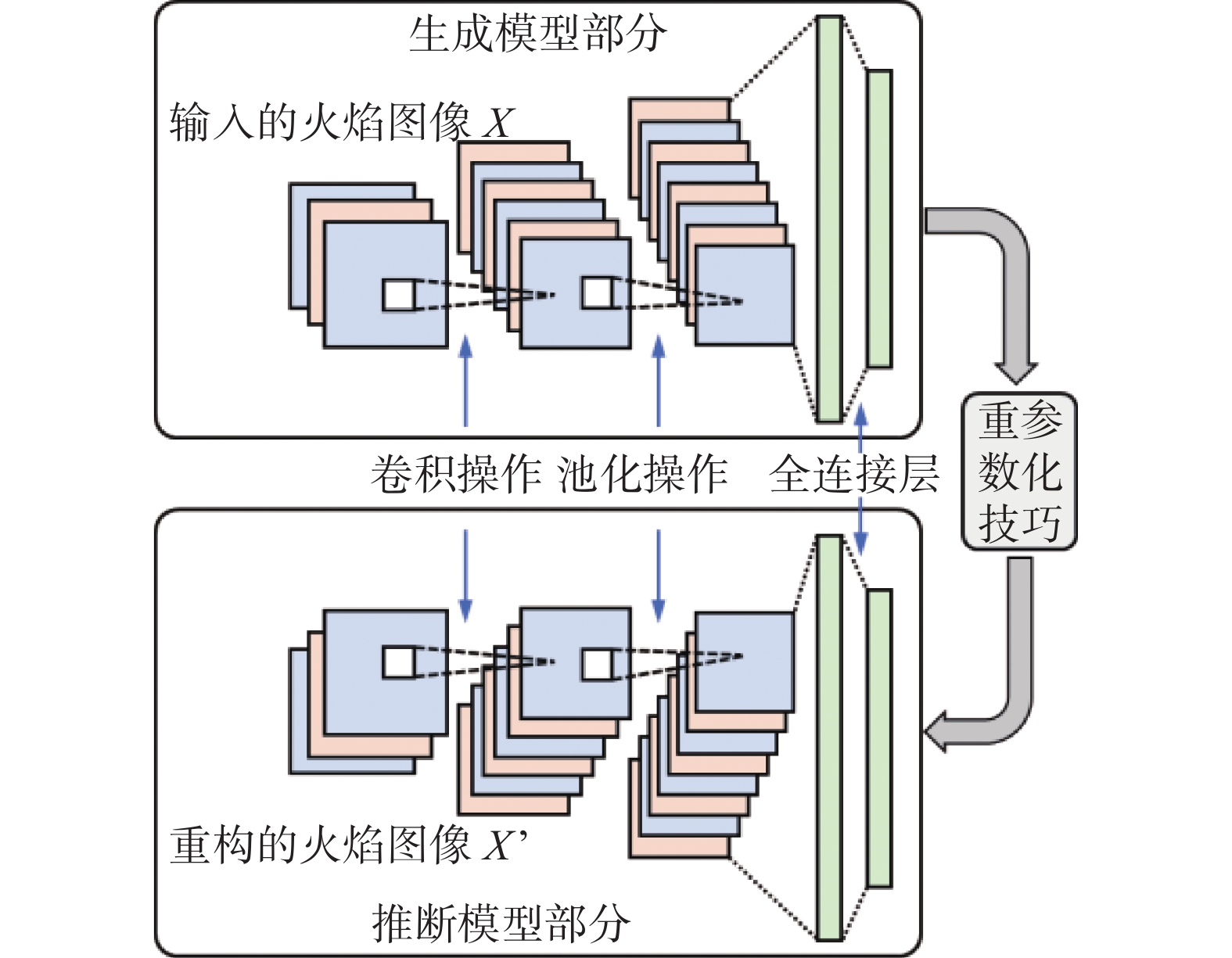

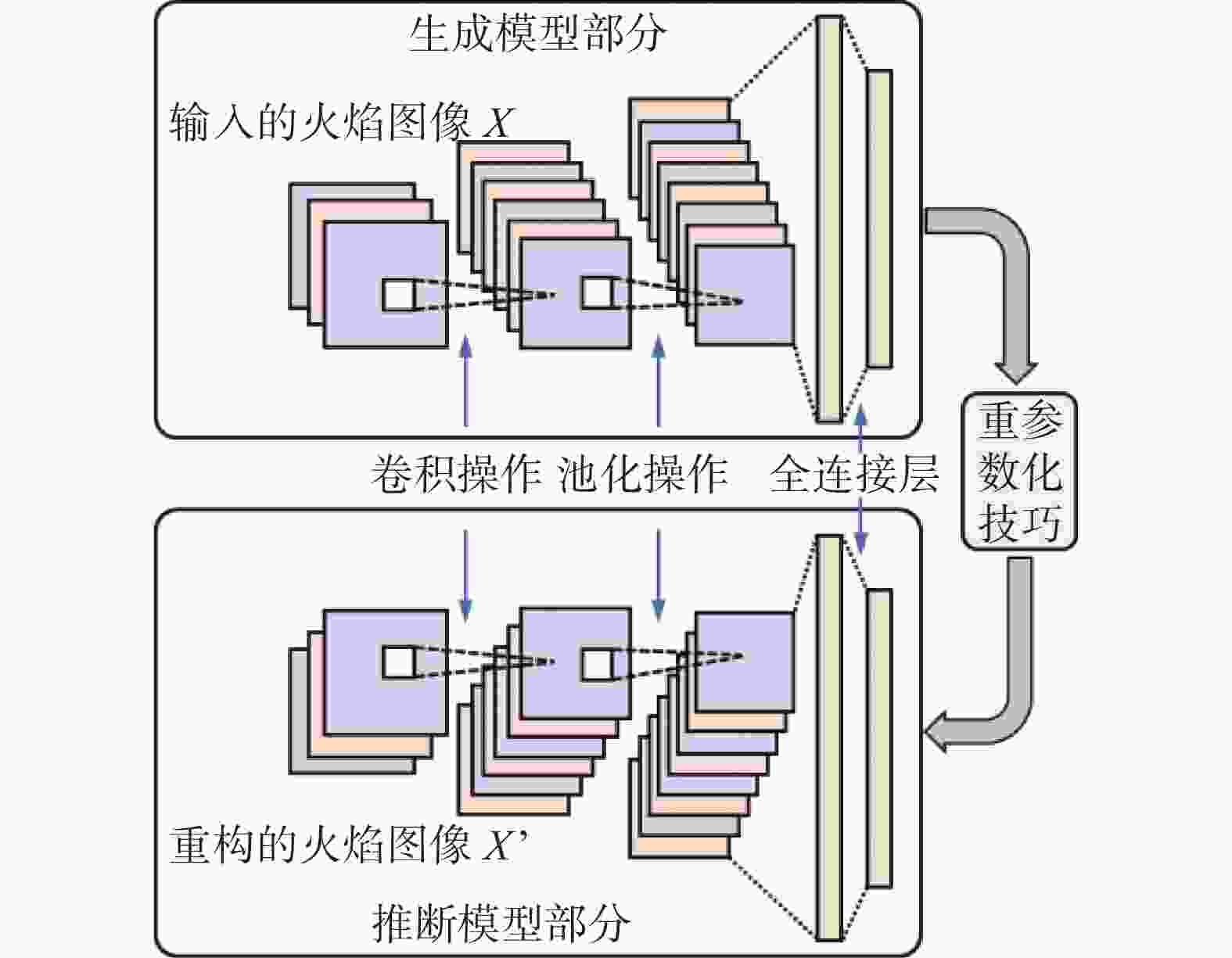

为了克服基于火焰图像的不稳定性燃烧样本匮乏的训练难题,蔡国源等[29]提出了采用卷积变分的自编码模型,用于对火焰稳定性的实时、定量表征。该编码器可以获得稳定燃烧图像下的潜在高维概率分布。图3为该自编码模型示意图,可通过适当增加池化层、卷积层及全连接层的数量,来提升该模型的准确性。通过对隐变量分布特征的记录,能够计算获得该分布与标准正态分布间的KL散度值,最终利用KL散度定量表征燃烧稳定性。

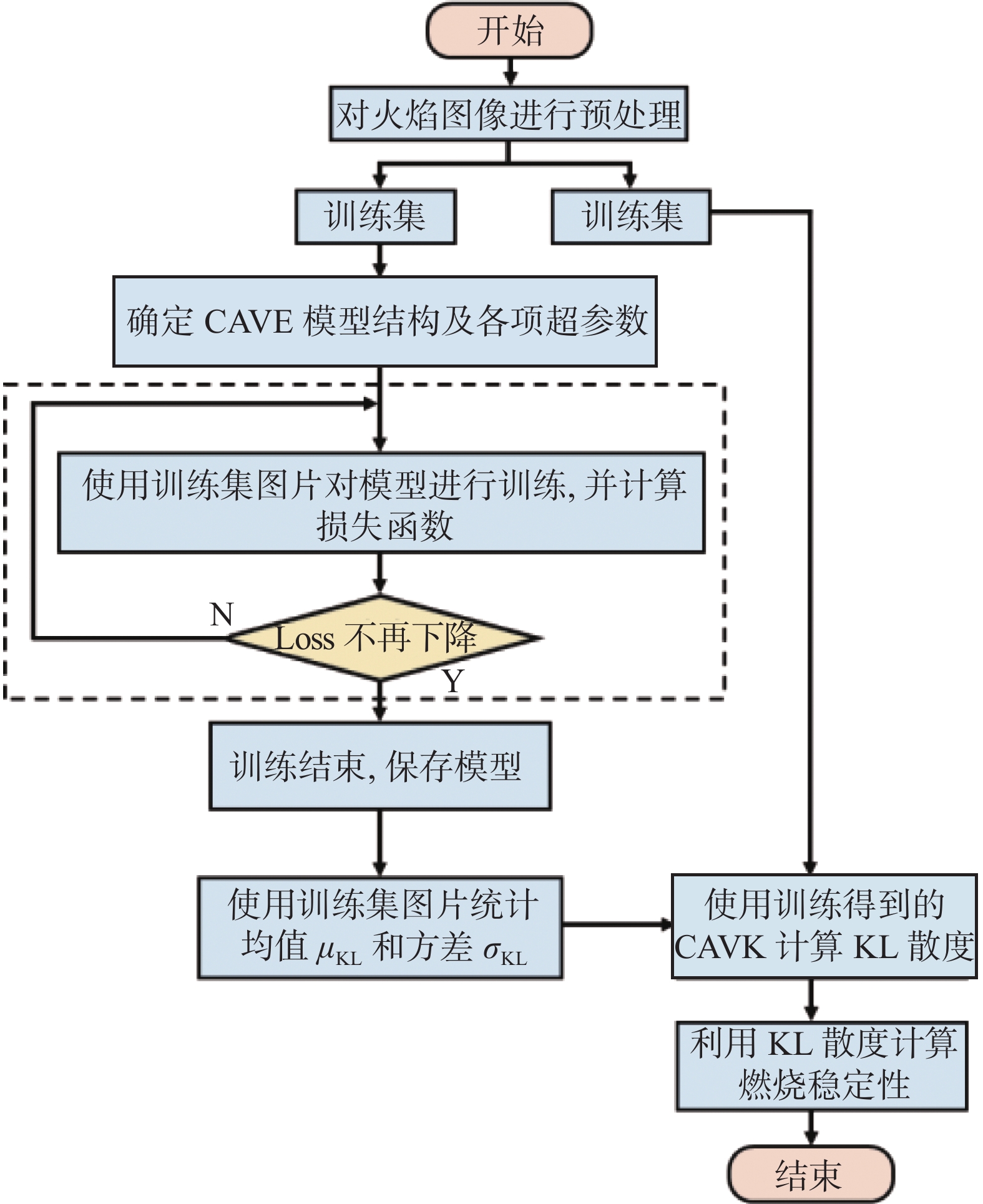

图4为该种燃烧稳定性表征方法的流程图[29]。通过仿真验证,说明变分推断理论的引入,能够提高对燃烧图像的重构质量,图片重构前后的均方根误差位于

0.0055 以内。通过对磨煤机给煤量的调控测试,用于模拟具有不同稳定性的燃烧工况,验证了该方法的有效性及准确度,评价准确率达92.1%。通过与煤火检评价的比较,进一步验证了该方法对燃烧火焰的定量判断能力,且感知性能更加敏锐,实现提前167 s对能够造成燃烧器灭火的不稳定燃烧状态进行预警。从影响燃烧稳定性中最核心的颗粒燃烧角度,多位学者开展了煤粉颗粒燃烧特性智能算法研究[30-31]。Han等[30]采用机器学习方法研究了煤粉的着火延迟时间,证明该方法在保证预测精度的同时可大幅缩短计算时间。Xing等[31]为了解决计算流体动力学方法所需的计算资源消耗量大、计算时间长的问题,采用了人工神经网络来预测煤粉热解过程,大幅提高了计算效率。

总结而言,以上提高锅炉内部火焰燃烧稳定性的方法可以有效提升对火焰燃烧稳定性的检测精度,为火电机组深度调峰下的炉内燃烧稳定性及安全性,提供先进的在线监控及预测方法。

-

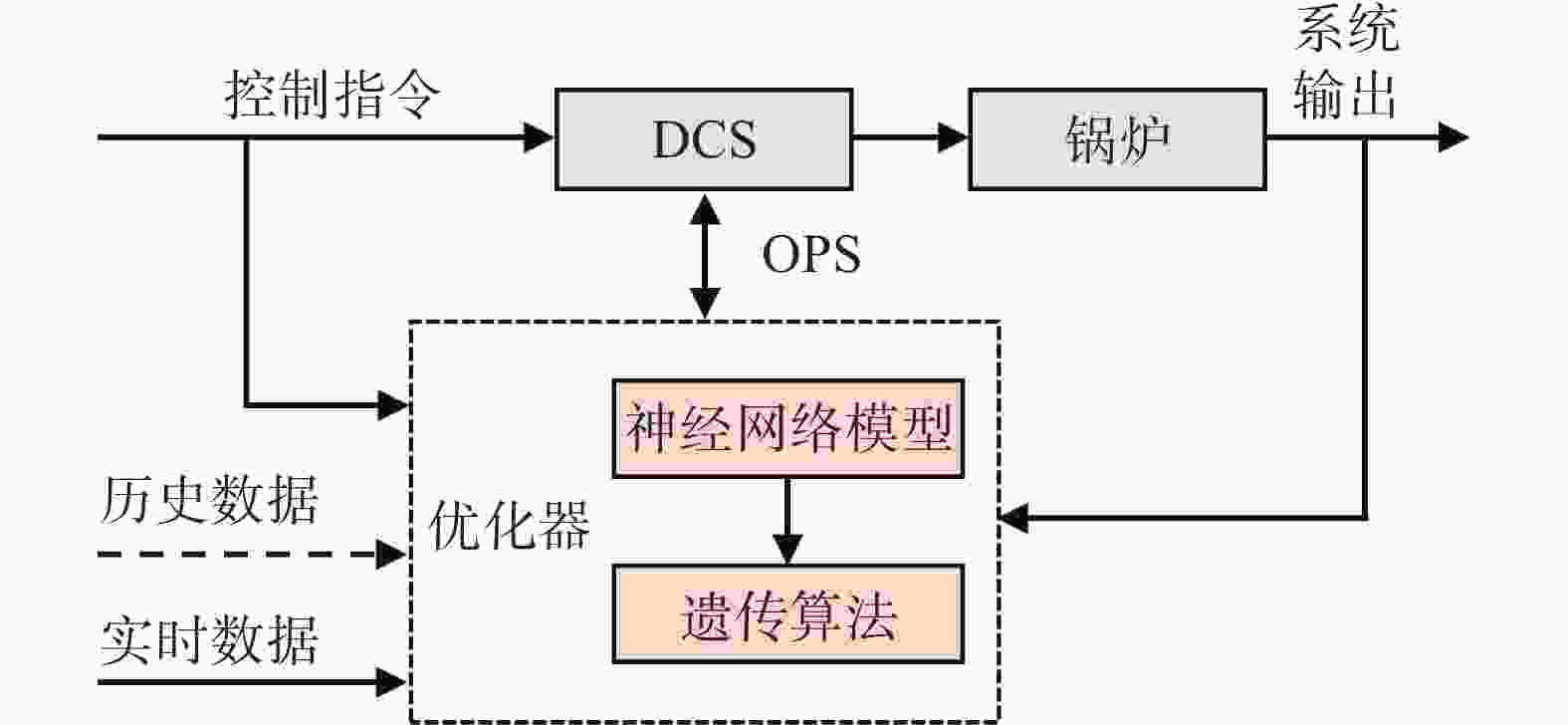

在炉内燃烧配风智能优化方面,针对某330 MW机组锅炉,张振宇等[32]结合最小流量再循环阀控制逻辑及负荷指令前馈函数优化,在不投油情况下,实现了30%负荷下的机组调峰。王子杰等[33]针对锅炉燃烧优化,采用遗传算法实现了燃烧过程的全局寻优。为了降低全局寻优的复杂性,顾燕萍等[34]利用最优MVs决策模型,对锅炉燃烧性能进行优化,简化了算法复杂程度并提高了稳定性,其应用结果与全局寻优接近。薛阳等[35]针对锅炉汽温控制,对比分析了单神经元PID控制器和BP神经网络PID控制器的效果,相比之下,BP神经网络PID控制具有更为突出的鲁棒性。吴智群等[36]以某600 MW锅炉为对象,进一步结合遗传算法和径向基神经网络建模进行燃烧优化,获得了较好的应用效果。

为了发展一种原理清晰、成本适宜的燃煤锅炉配风优化方法,实现机组在复杂多变工况下的高效运行。沙骁[37]针对锅炉配风调整的困难,提出了一种基于CO-水蒸气双组分监测的配风调节优化方法,利用水煤气平衡反应,通过对比多测点局部当量比与基准值,对炉内燃烧状态的空间分布进行实时表征,识别燃烧中心偏斜、后移、前移等异常工况并分级报警,实时计算所需燃尽风量。该方法可以有效识别炉内当前燃烧状态,计算给出燃尽风的合理供给量,指导锅炉燃烧优化调整。

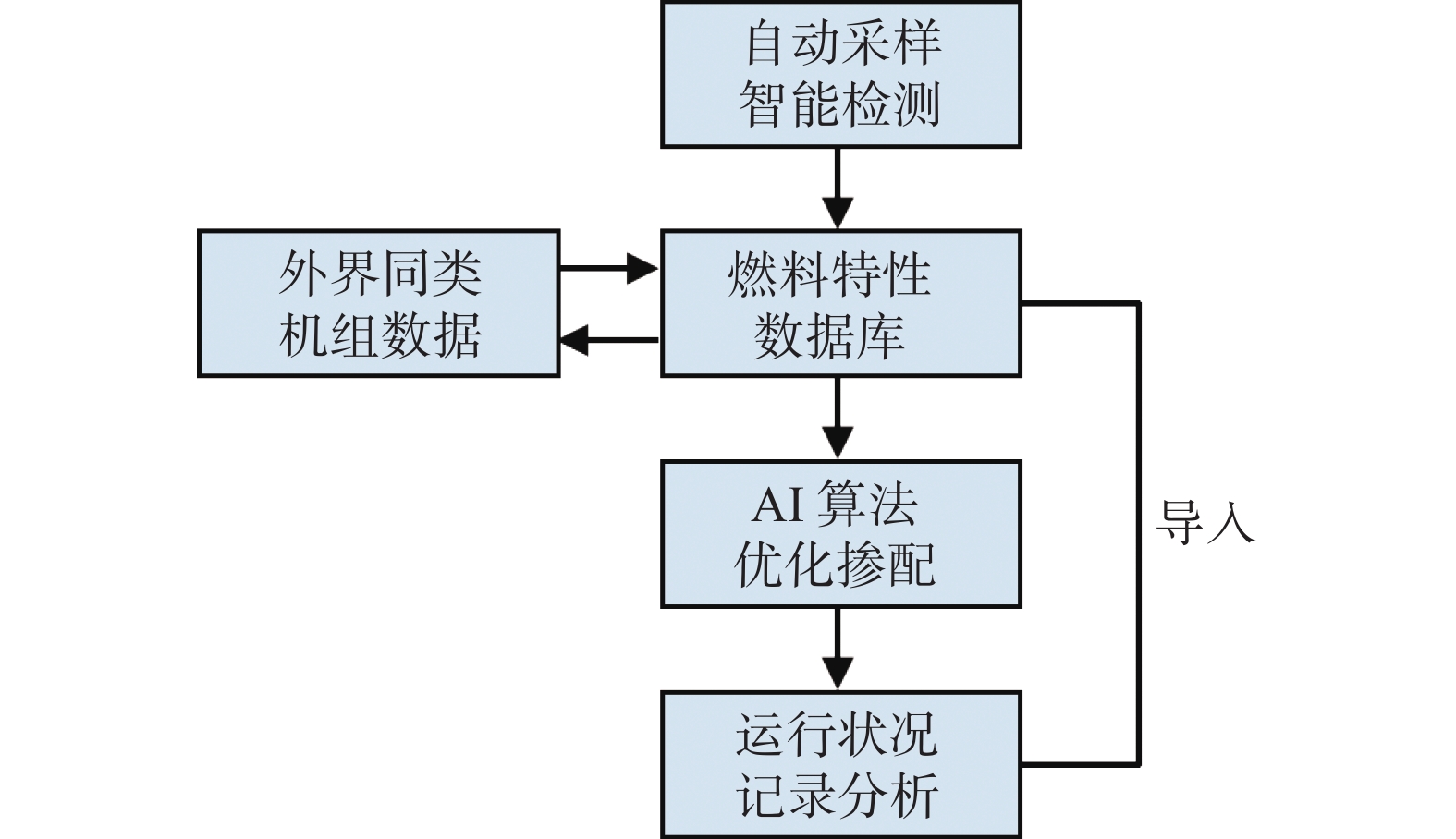

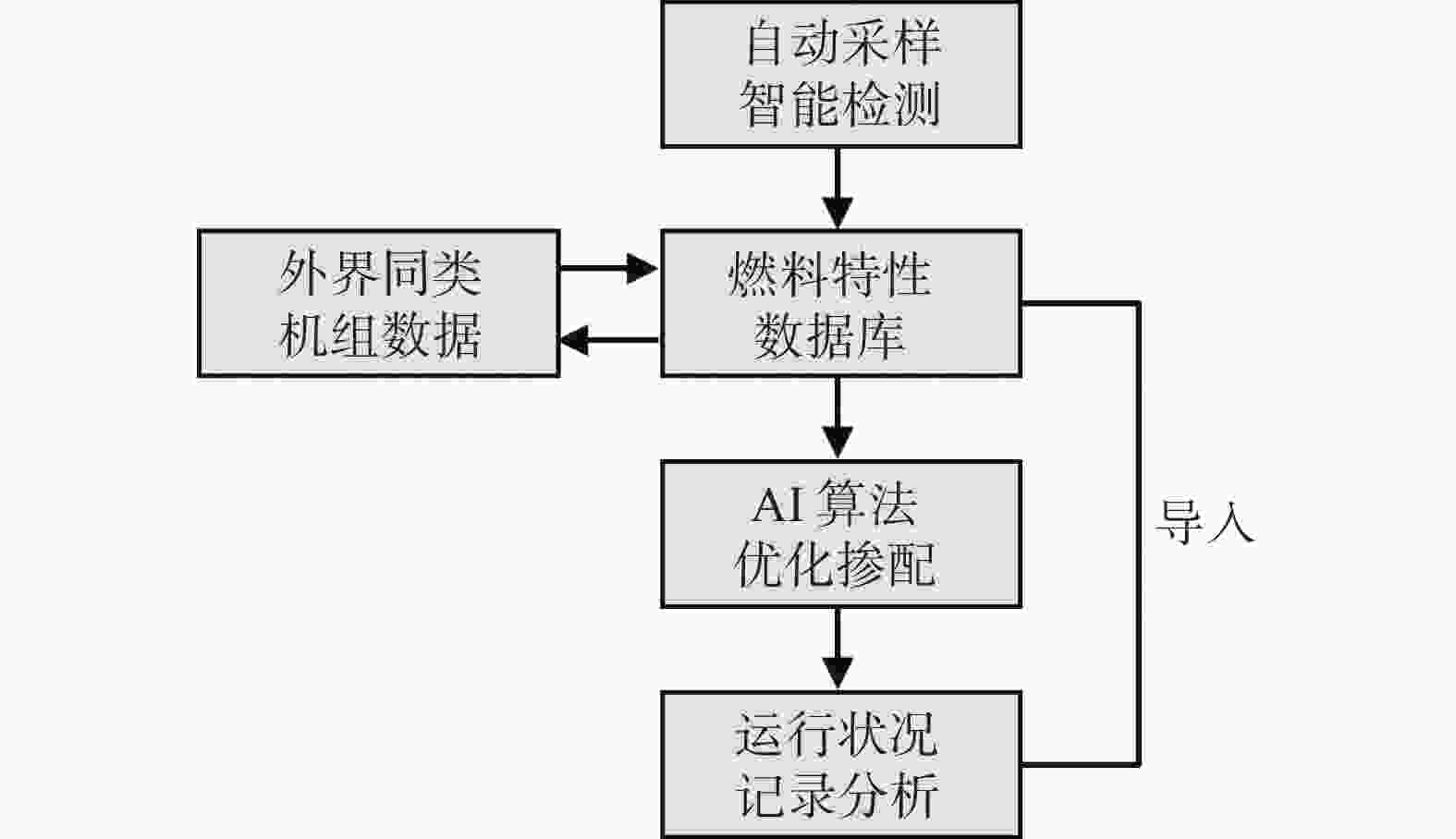

决定机组深度调峰能力的决定性因素之一为燃煤特性。基于此,陈鑫等[38]提出了一种优化逻辑方法,具体构建框架如图5所示。基于入厂前煤质特性建立燃料数据库,采用机器学习算法与数据挖掘手段,综合考虑设备运行状态及机组负荷预测等重要信息,在线优化煤种掺混参数,并实时将不同煤种下的机组运行数据反馈至燃料数据库,可为燃料入炉及配风优化提供参考。

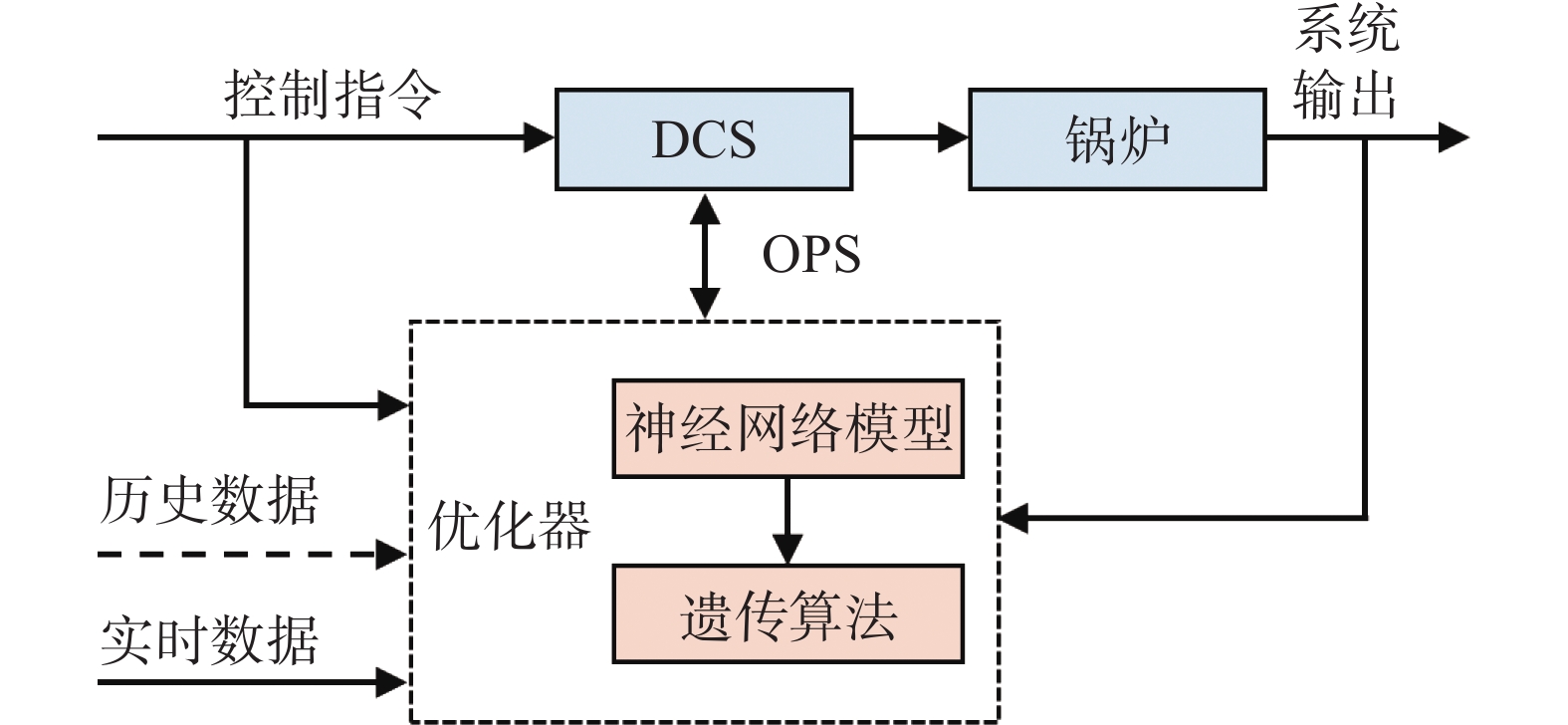

王政等[39]采用遗传算法的寻优策略,聚焦于污染物排放及锅炉效率优化,提出了如图6所示的配风优化原理。考虑到降低NOx排放与提高锅炉效率间存在一定的矛盾性,为了降低系统复杂度,通过分配权重,将多目标优化简化为单目标优化问题。同时,考虑到运行工况处于持续性变化中,燃烧优化系统允许根据实际运行情况调整神经网络的输入、输出及网络结构,以适应多变的工况。

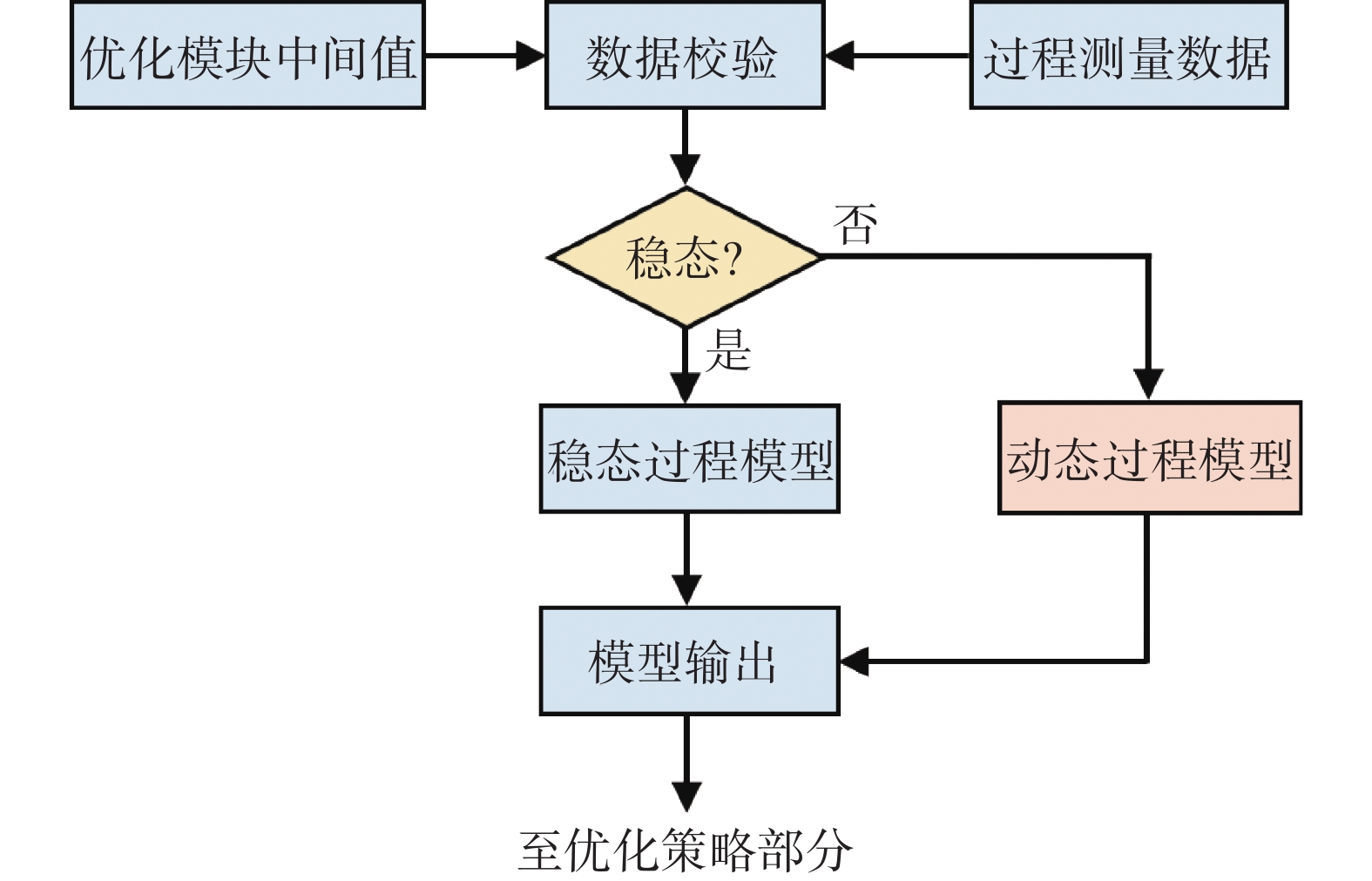

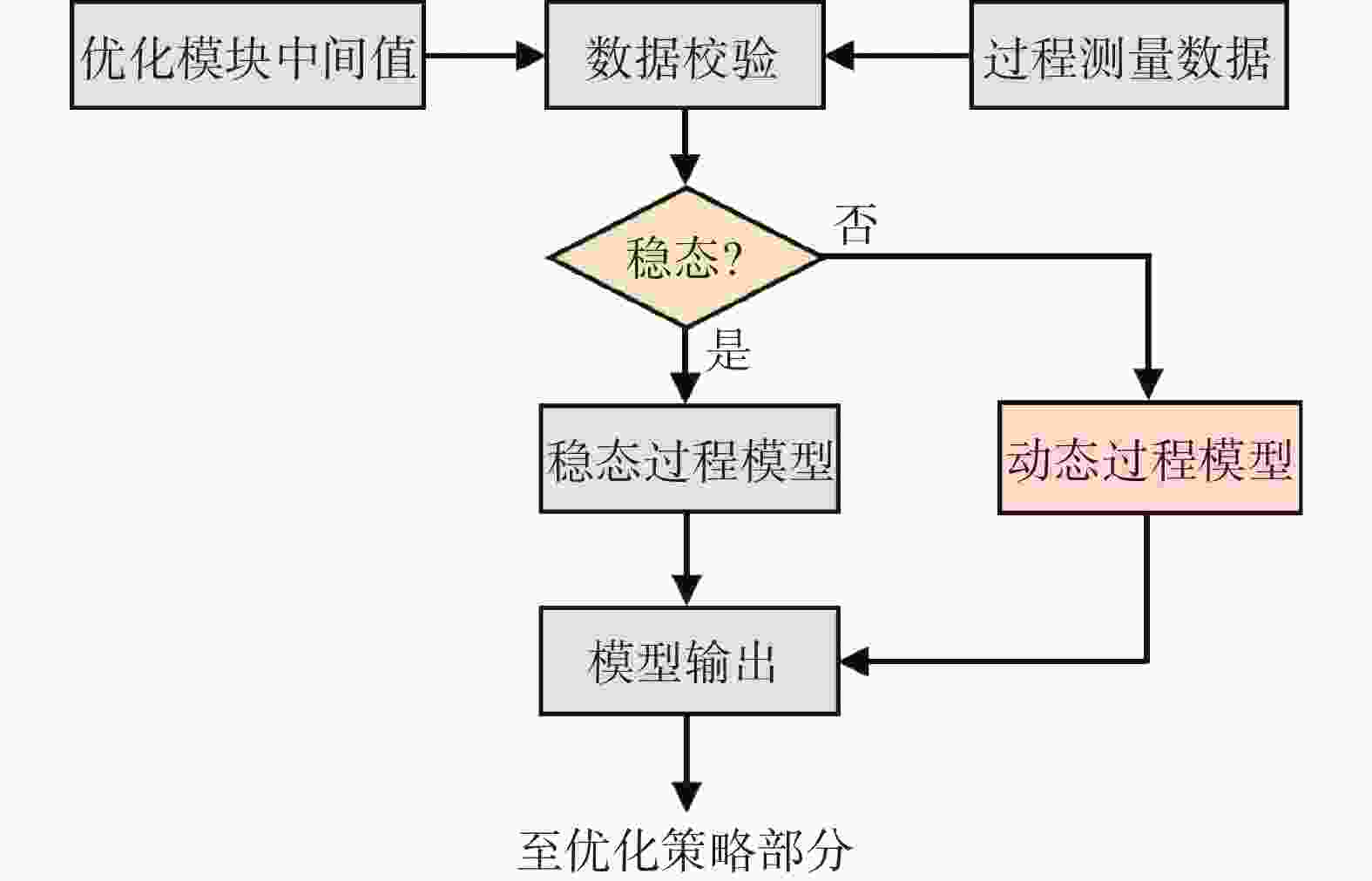

为了兼顾神经网络模型动态精度高,以及统计模型的精度高、静态性好的优势,王政等[39]将两种模型取长补短进行结合,提出了一种燃烧优化混合模型。预测模型流程如图7所示[39],其中的动态模型使用回归神经网络或模糊神经网络进行建模,稳态模型使用回归和惯性环节辨识进行建模,采用锅炉在线测量数据和优化过程中间数据作为预测模型输入参数。通过上述模型预测及优化实现锅炉经济性运行。

-

在锅炉尾部脱硝控制方面,王立等[40]对机组控制逻辑进行优化,在控制器中增加了入口烟温小于300 ℃时的闭锁减负荷逻辑,同时结合对脱硝入口NOx浓度的灵活调控,获得了最优运行负荷。李彦军等[41]对SCR分区喷氨进行改造,采用“四分区/八点测量”设计,具体结合NOx浓度分布式巡测和混合采样测量、喷氨总量多维度决策控制、分区在线调平氨氮摩尔比等技术,结合针对执行层的包括总量控制、支管调节及分区调平的三级阀门串联调控,实现降低NOx排放浓度及喷氨量的效果。实现根据深度调峰时设备运行方式、配风方式等不同的NOx浓度场及内部流场,最大程度地减少氨逃逸率。

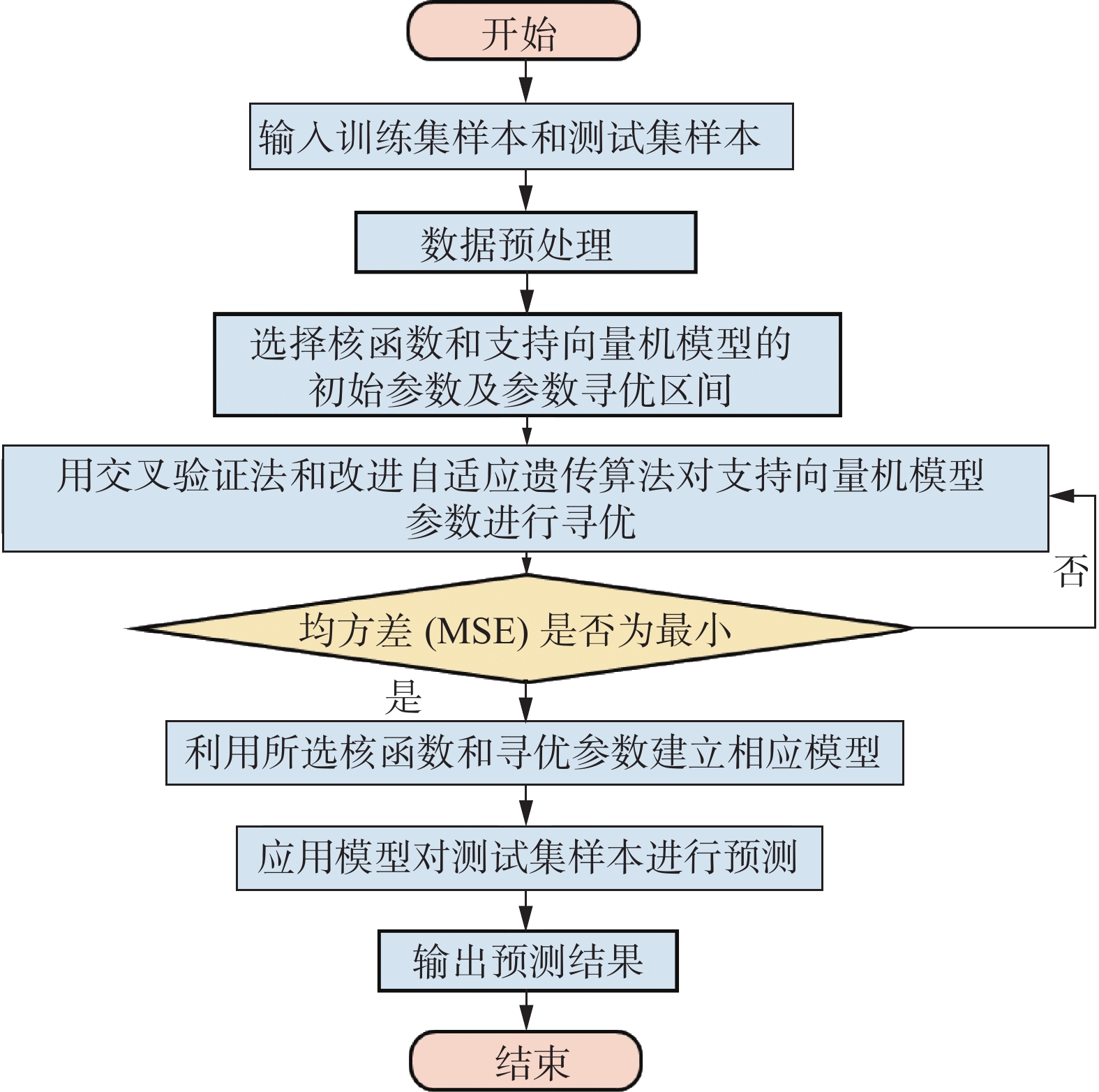

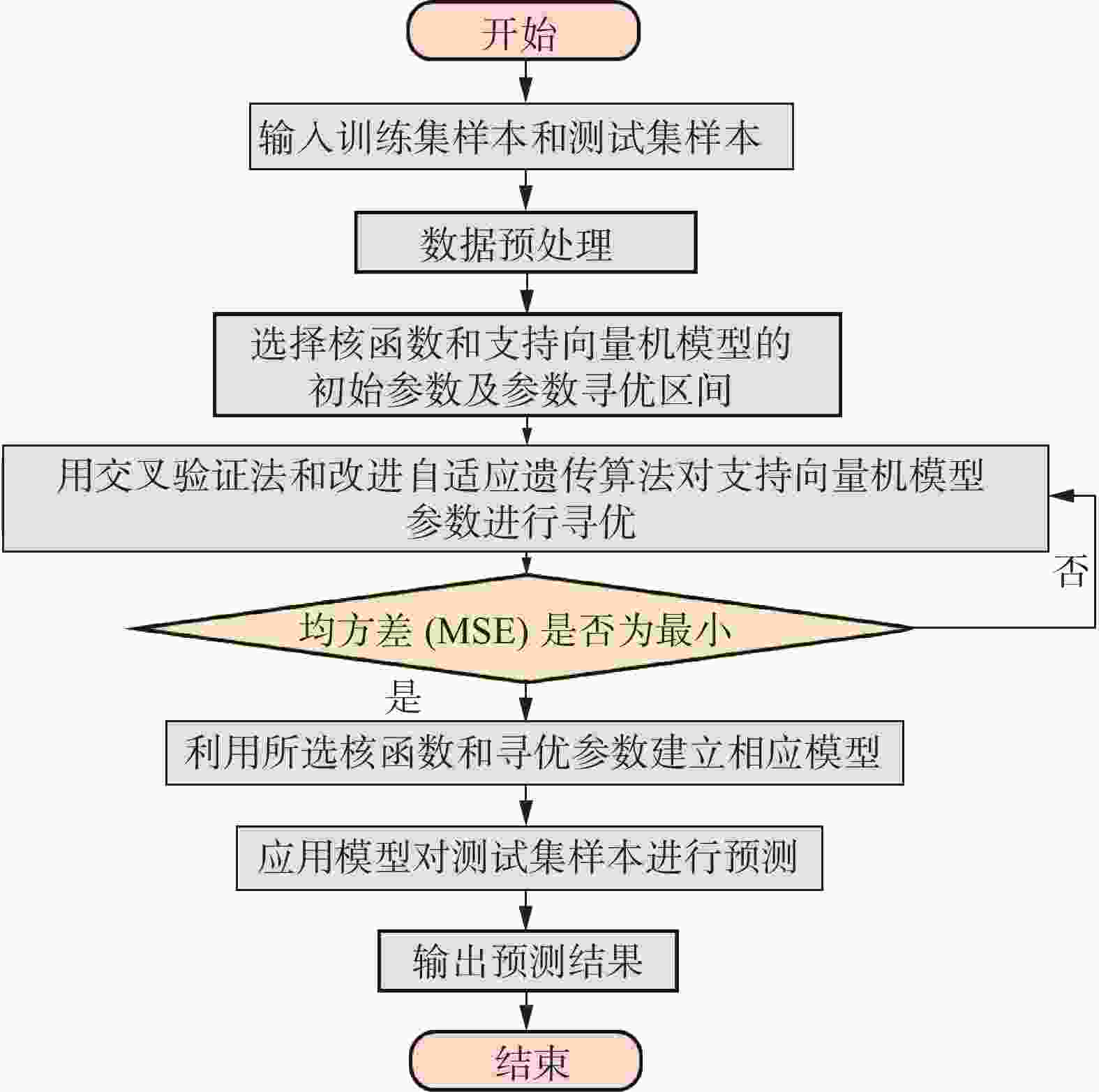

实时预测NOx浓度,对机组调峰过程中的污染物控制及经济性运行具有重要意义。近些年来,人工智能在燃煤污染物调控中起到了日益突出的作用。周昊等[42-43]利用神经网络对燃煤锅炉NOx特性进行研究,模型采用BP算法,获得了与实测值吻合良好的预测结果。方海泉等[44]利用贝叶斯神经网络遗传算法优化了炉内燃烧特性,用以同时兼顾低NOx排放及较高锅炉热效率。考虑到温度是影响NOx生成的重要因素之一,王淅芬等[45]将炉膛温度分布作为BP神经网络模型的输入参数,增强了NOx的预测精度。张振星[46]通过对脱硝系统的实时氨氮比与脱硝效率的比较分析,发现存在喷氨量响应滞后且喷氨调整过度现象,并发展了基于数据驱动的脱硝入口NOx预测模型,流程图如图8所示,该模型基于核函数与寻优参数结果,能够预测锅炉深度调峰下的NOx排放浓度。

针对某330 MW机组锅炉,景雪晖等[47]使用MATLAB内置的神经网络工具箱,对该锅炉低负荷下的NOx排放浓度进行预测,具体基于5 min 1组的NOx实测数据,通过模型训练获得了与目标值接近的模型输出值,拟合R值约为0.98。李诚[48]结合燃料型及热力型NOx生成机理,开发了基于长短期记忆网络(LSTM)的NOx预测模型,在脱硝入口测试集上提前1 min的平均预测误差为7%。通过局部加权回归(STL)滤波后目标变量较为平滑,可在一定程度上提高模型精度。调参优化数值实验表明,LSTM模型的预测时长与依赖时长呈正相关关系,预测时长上限约为60 s,预测精度可达93%;若预测时长大于60 s,其预测精度不再随网络依赖时长的增加而明显改善。此外,Tan等[49]及Yang等[50]也先后采用了LSTM模型,实现对NOx排放的预测,取得了良好的预测效果。

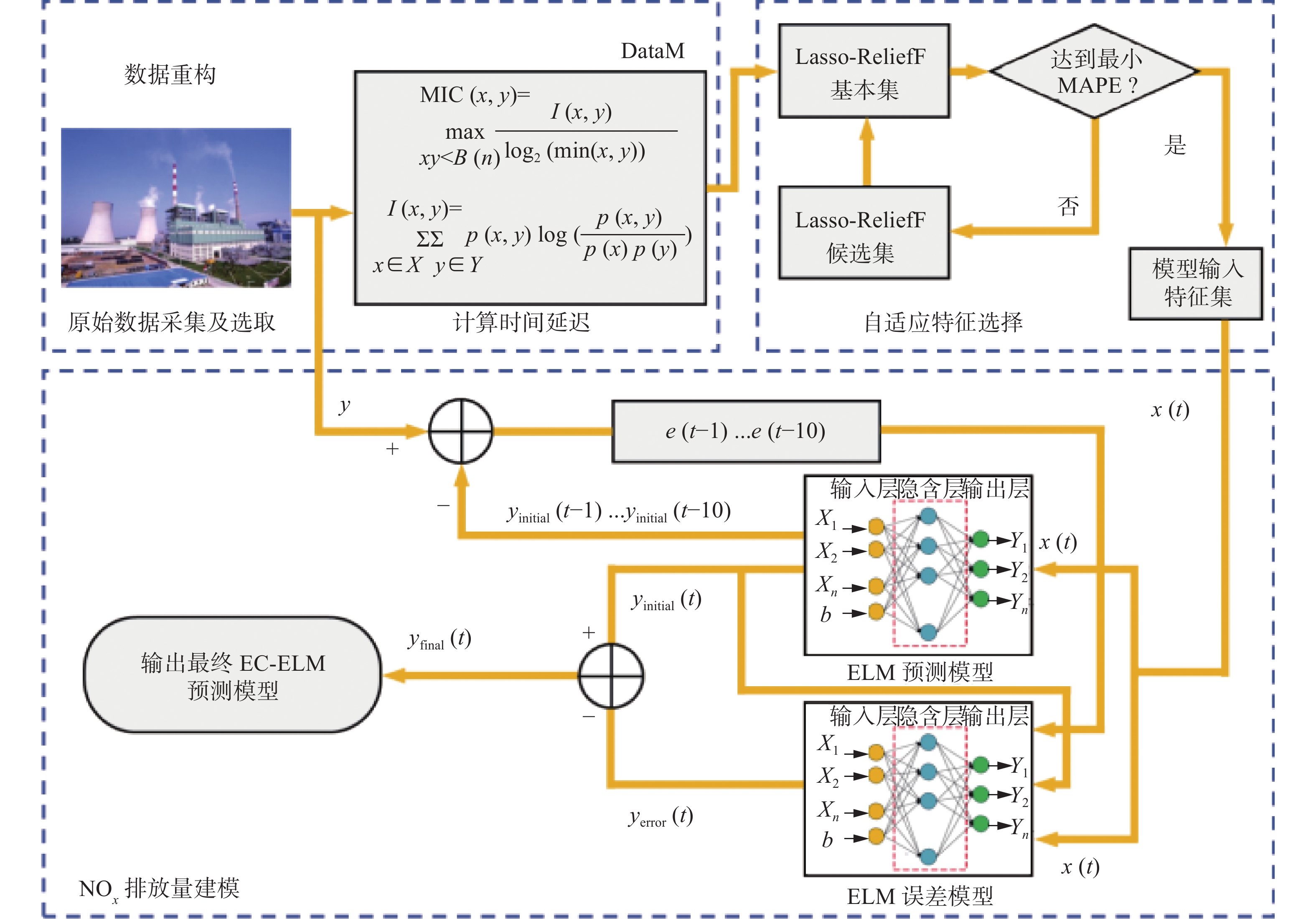

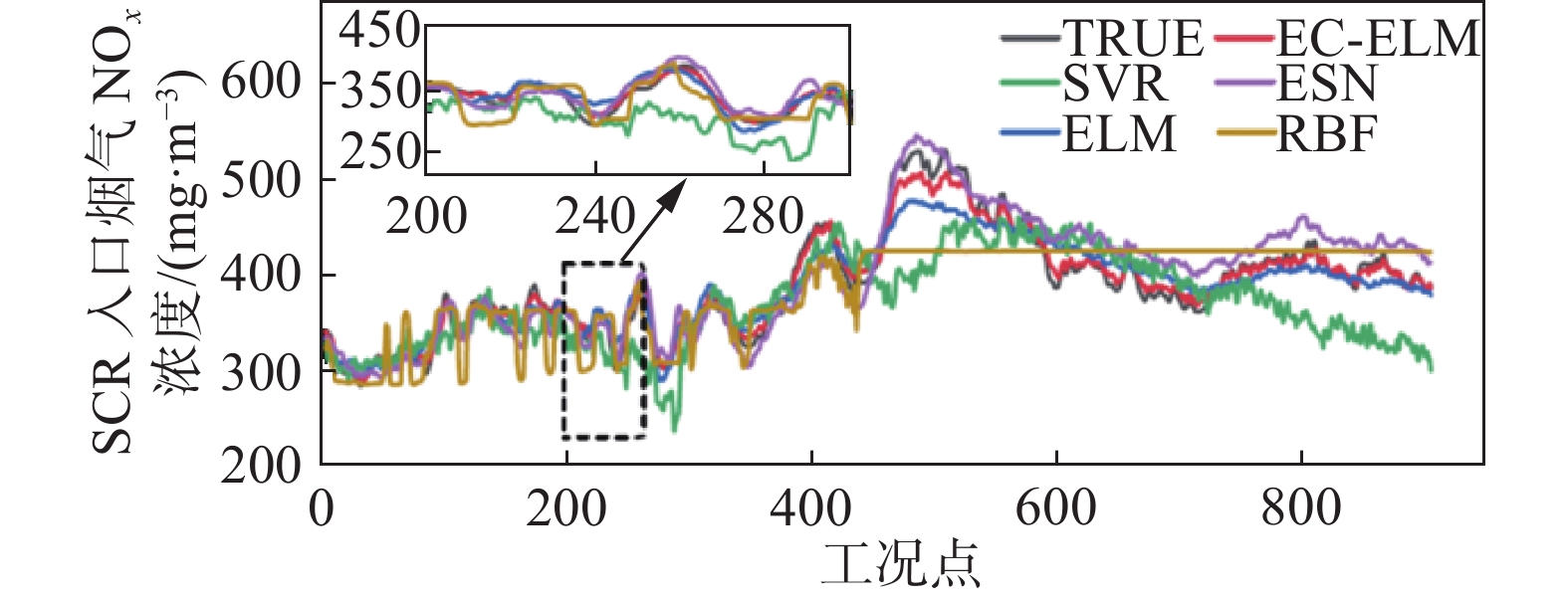

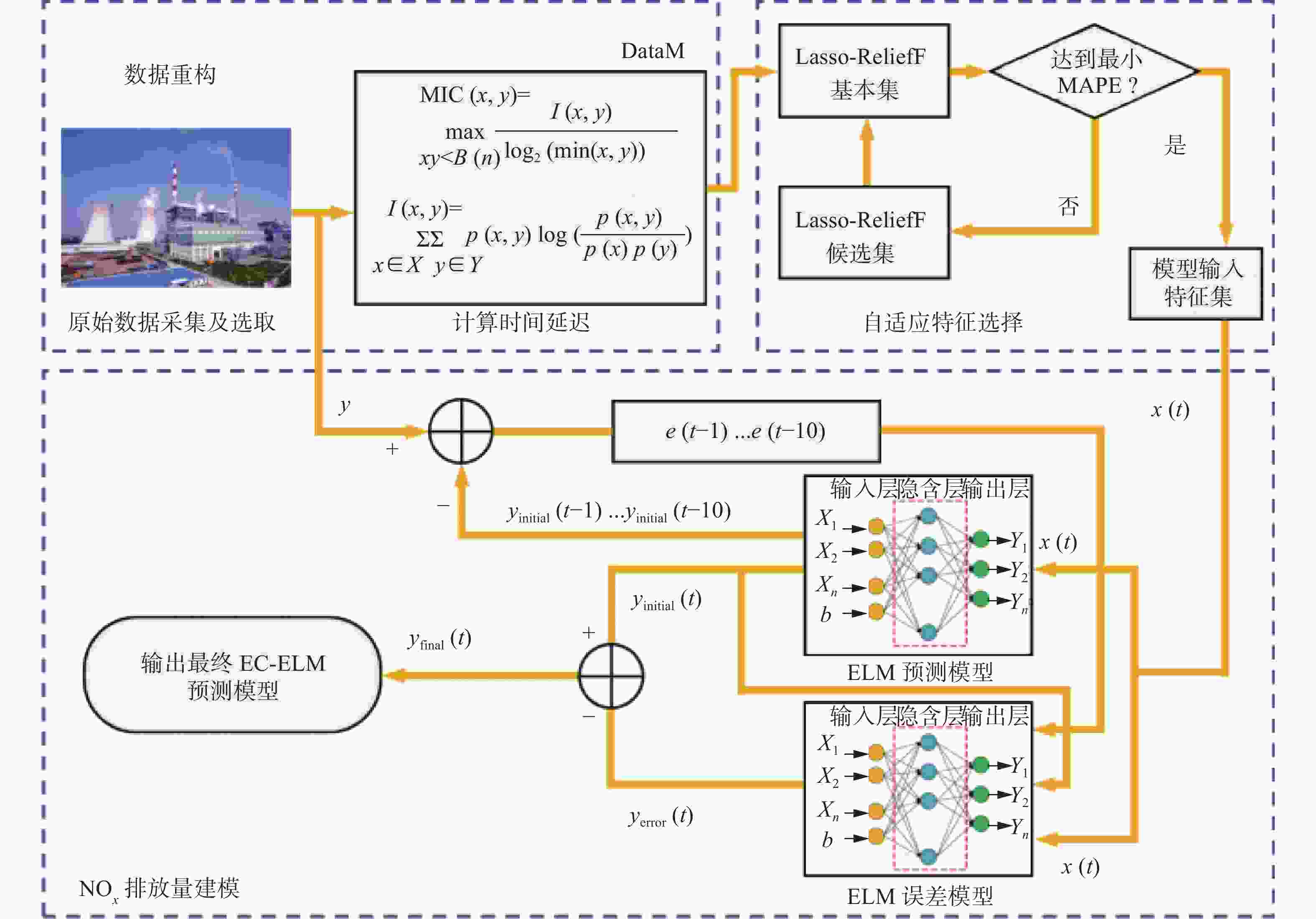

针对炉内燃烧过程的强非线性及大时延特征,唐振浩等[51]开发了一种兼顾时间延迟的动态修正模型。为了减轻数据延迟性的影响,采用最大信息系数分析相关参数与NOx排放浓度的延迟时间,对数据集进行重构。基于Lasso和ReliefF的自适应特征选择算法,获得对NOx浓度影响大的参数,建立极限学习机(ELM)模型。同时,为了实现预测模型的长期、高精度预测,提出了一种具备动态误差修正能力的预测模型(EC-ELM)。具体对ELM模型训练集的预测值与测量值作差,将获得的误差结果作为误差模型的输出数据,并将前一时段的历史误差及原始模型输入数据作为误差模型的输入变量,经训练后获得误差模型。最后,将误差模型与预测模型的测试集输出相加,获得的预测结果即为EC-ELM模型,模型详细结构如图9所示。

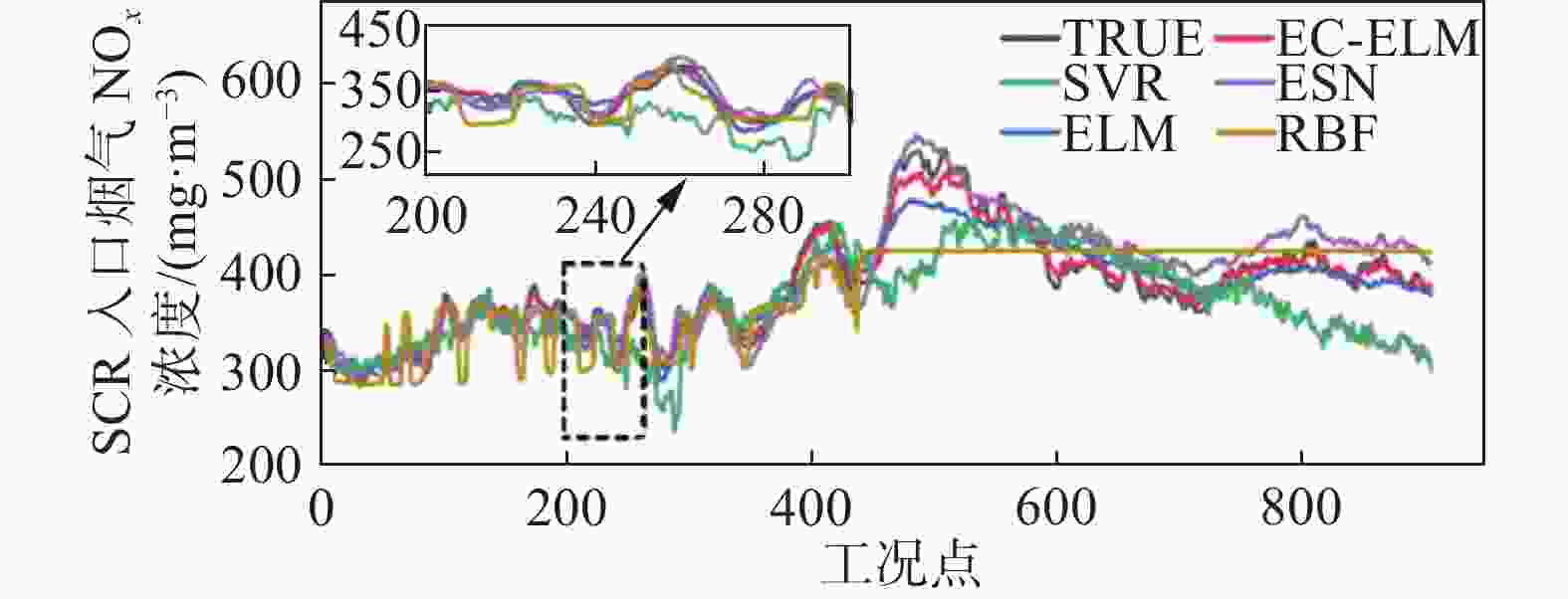

图10为多种模型的NOx预测结果对比。可见相比于SVR、ELM、RBF、ESN模型,EC-ELM模型能够更好地反应实际NOx浓度变化规律。尤其是从内插放大图可见,EC-ELM模型的预测值拟合曲线要明显优于其他模型,更接近于真实值,所提出算法在不同工况下的预测误差均小于2%[51]。

目前,针对锅炉尾部污染物脱除的相关研究,主要聚焦于大家广泛关注的NOx脱除,而在SOx、颗粒物控制[52]等方面,均缺少系统的研究报道。

-

机组深度调峰将增加发电煤耗及综合厂用电率,降低了机组运行的经济性。在降低锅炉煤耗方面,针对某440 t/h的循环流化床锅炉,鲍铁军等[53]建立了基于先进控制技术的数学模型,实现机组深度调峰下的CCS控制,降低锅炉煤耗约1%。

通过分析同种型号锅炉的运行参数对煤耗的影响特性,找出一定外部环境下的最优机组运行策略。这种通过分析煤耗与设计值间的差异指导设备运行的方法称为耗差分析法,广泛应用于电厂生产运行[54-55]。但灵活调峰过程中,机组工况繁多,运行区间较大,直接固定其他变量,计算单个变量数值变化引起的煤耗偏差计算方法准确性有待验证[56]。

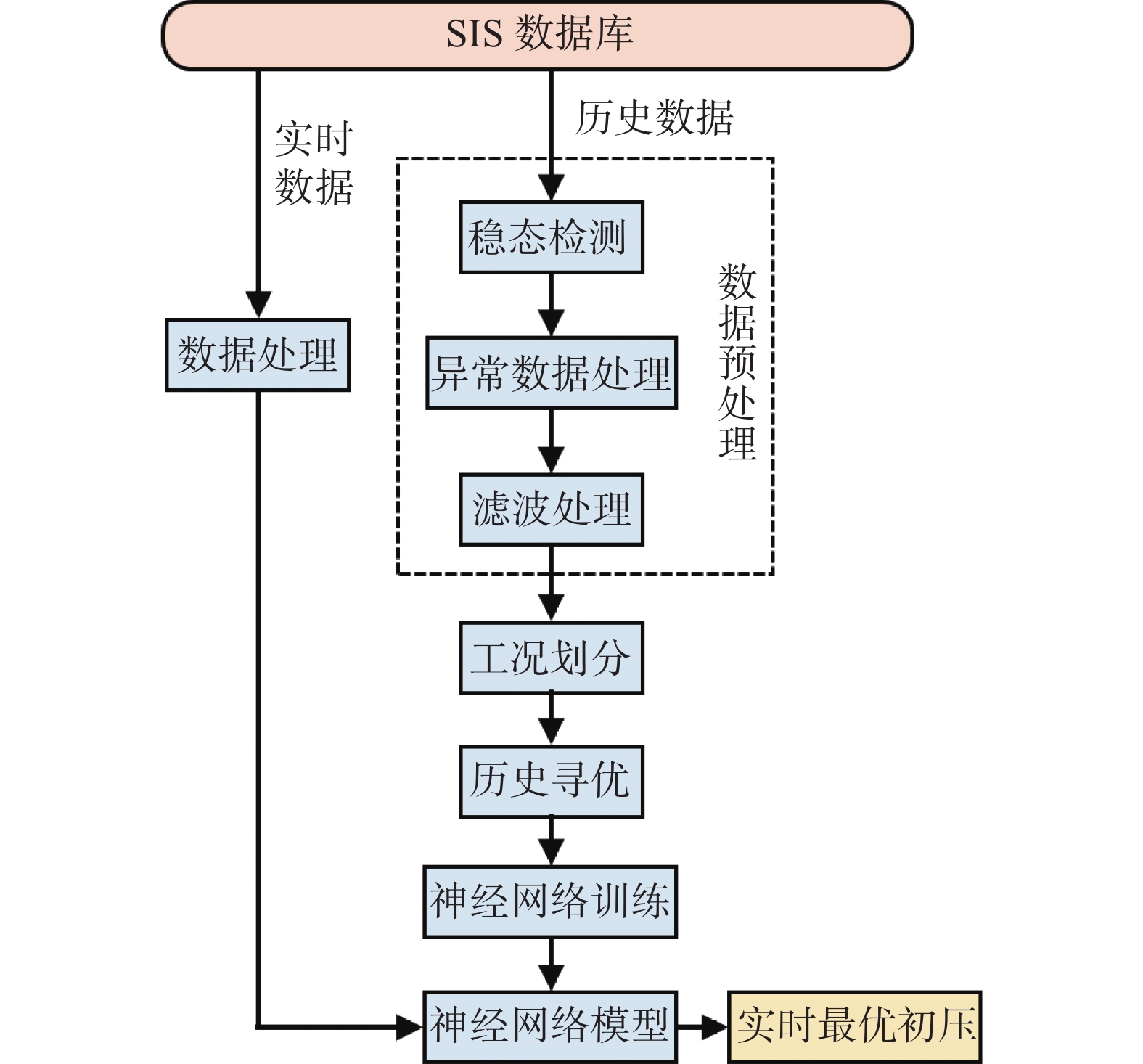

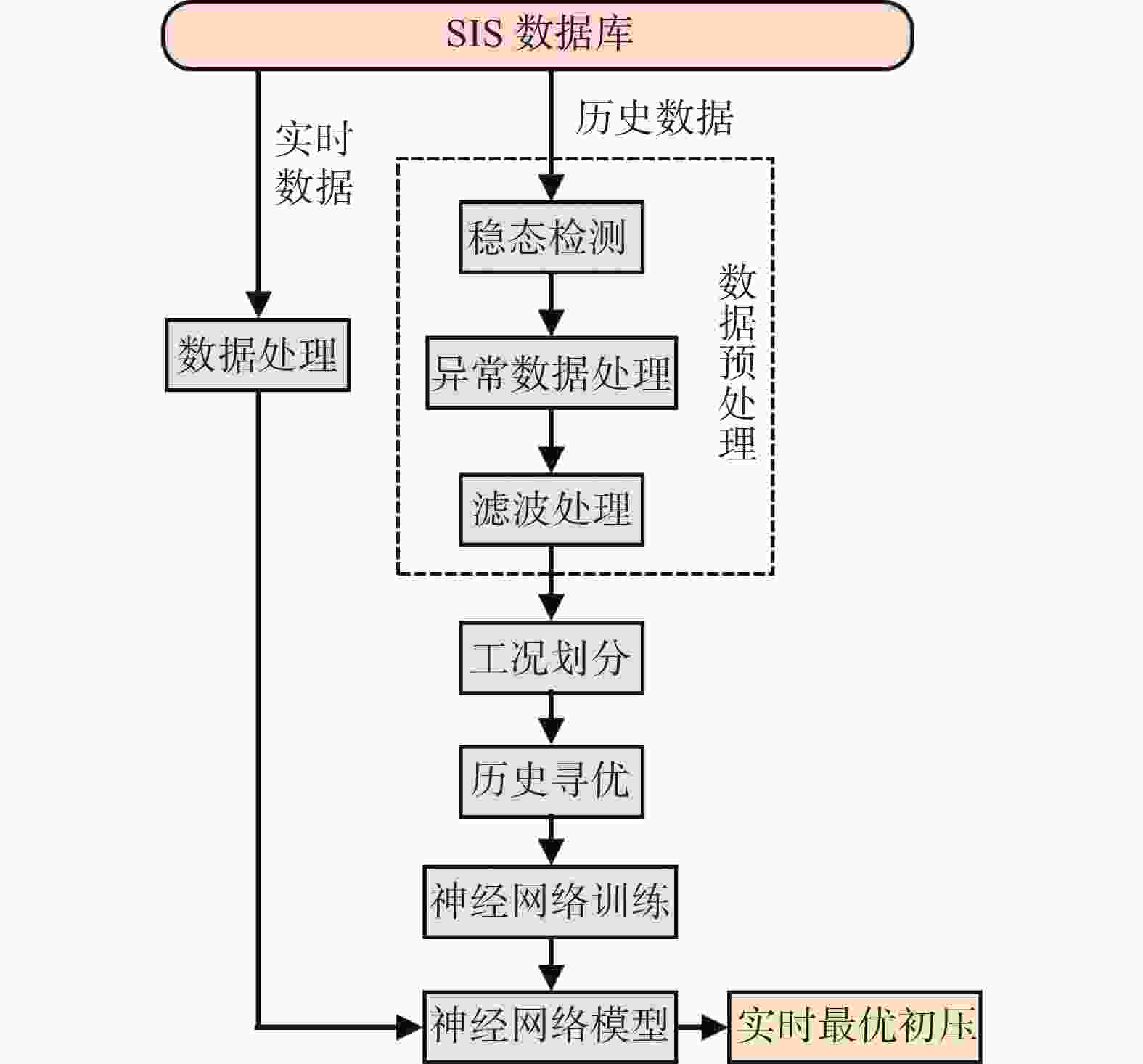

随着电厂数据系统的不断完善,以历史运行数据库中相似工况为参照,对比分析当前运行状态是切实可行的方案[57]。李诚[48]针对某660 MW超超临界纯凝机组,发展了基于机组负荷与环境温度的煤耗实时寻优算法,可实时提示当前工况下的历史最优煤耗及相应运行状态。煤耗寻优分析可为机组运行优化提供理论指导,提高机组低碳运行水平,同时降低度电NOx生成量。李鑫鑫[58]基于历史寻优对火电机组进行运行优化研究,分别采用改进BP神经网络和RBF神经网络分析了机组最优初压及其影响因素,得出二者间的相对误差分别为1.416%和0.901%,改进的RBF神经网络具有更为简单、高效及准确的优势,其总体预测流程如图11所示。

目前已有研究通过分析长时间运行规律总结各变量对煤耗的影响,提出了各设备的优化策略。但现有研究多为离线分析,未给出实时优化方案。且各变量对煤耗的敏感度均由统计数据拟合,无法反映不同负荷下变量敏感度的差异,故对于实时工况,只能以变量偏离度粗略评估各变量重要度,精确性较差。

-

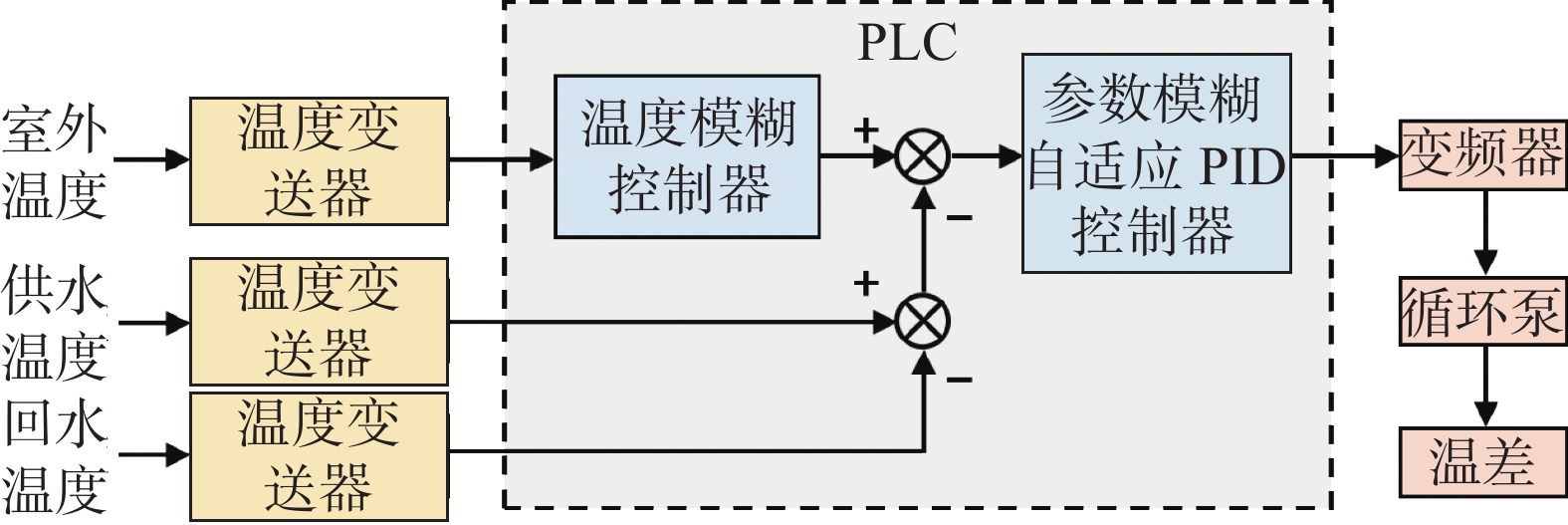

在锅炉水泵方面,传统泵类多采用恒定速度进行控制,容易出现零部件易损耗、耗能大及控制滞后等问题。基于PLC和模糊PID控制算法,李霍生[59]提出了如图12所示的锅炉泵类智能控制方法。在该方法中,根据室内外实时温度获得最佳供回水温度差,并结合回水管的实时温度控制回水流量,确保供回水温度差满足室外温度下的要求。应用表明,采用该循环水泵智能控制方法后,供暖期内每台水泵可节省电费约4万元,节能效果显著[59]。

在锅炉风机方面,风机发生故障则会影响锅炉的状态稳定性。胡刚等[60]基于300 MW等级CFB锅炉,提出了通过优化流化一次风量及一次风系统阻力(床压)来降低风机能耗的方法,具体通过锅炉测试获得料层厚度与一次风量间的关系,同时构建了一次风机压头与一次风量的关系特性。应用结果表明该方法有效降低了一次风机能耗,同时缓解了多台风机并联运行过程中容易出现的抢风现象,是一种简便安全又成本低廉的方法。总结而言,为了进一步提升锅炉水泵的效率、降低供热成本,需要在锅炉水泵变频调速控制的基础上构建智能化控制系统[61]。

-

针对机组调峰过程中的脱硫系统能耗控制,华雪莹等[62]提出了多种节能方案,如在控制SOx排放达标的情况下,对浆液循环泵组合的运行模式进行优化,以减少浆液循环泵的电能消耗;对石灰石浆液泵进行变频改造以解决浆液补给过量的问题,从而实现精细化供浆;为了降低氧化风机的运行电耗,优化氧化风机的控制过程,采用氧化还原电位或氧化风需求软策略对氧化风机运行能耗进行控制。

为满足除尘器的节能降耗需求,可低(变)负荷运行时降低除尘器的运行参数,并结合对除尘器的智能控制改造,实现基于机组负荷及烟气量的电场运行参数自动优化调节,达到节能降耗的目的[62]。目前,针对深度调峰下其他类型辅机的节能研究,尚较为匮乏,有待进一步深入。

-

在受热面壁温监测方面,诸多研究将回归拟合和神经网络等技术应用于壁温计算中。付忠广等[63]基于反向建模原理,利用大量实际运行数据,选用偏最小二乘法算法(PLS),建立局部系统数学模型。吴啸川[64]基于反向建模原理,采用最小二乘法搭建了非线性系统模型,利用混合遗传算法进行模型的参数寻优,实现对管壁温度的预测,以指导壁温调控。

使用神经网络能够对壁温与管壁换热系数、蒸汽流量和温度等各项参数之间的复杂非线性函数关系进行逼近。早在2005年,吴斐等[65]开发了基于BP神经网络的过热器、再热器管壁壁温计算方法,计算值与实际值取得了较好的一致性。周云龙等[66]借助RBF神经网络和BP神经网络计算了过热器壁温分布,发现RBF网络计算误差更小,且更为稳定。卢彬等[67]采用NARX动态神经网络预测屏式过热器的壁温分布,也取得了较好效果。

壁温是具有时序性的数列,使用循环神经网络会有更好的效果。其中长短期记忆神经网络(LSTM)是一种善于处理序列问题的深度学习模型,在智能电厂领域已有诸多应用[68-71]。沙骁等[72]研究了火电机组宽负荷调峰下的锅炉受热面壁温特性及超温防控技术,具体采集了某660 MW燃煤锅炉的四百余个实时运行数据,分析了炉内典型受热面壁温序列的频域特性,提出了一种基于频域分析的壁温异常波动辨识算法,可筛选未超温的异常壁温测点。对屏式过热器某管壁温实现了提前2 min预测,误差为8 ℃。

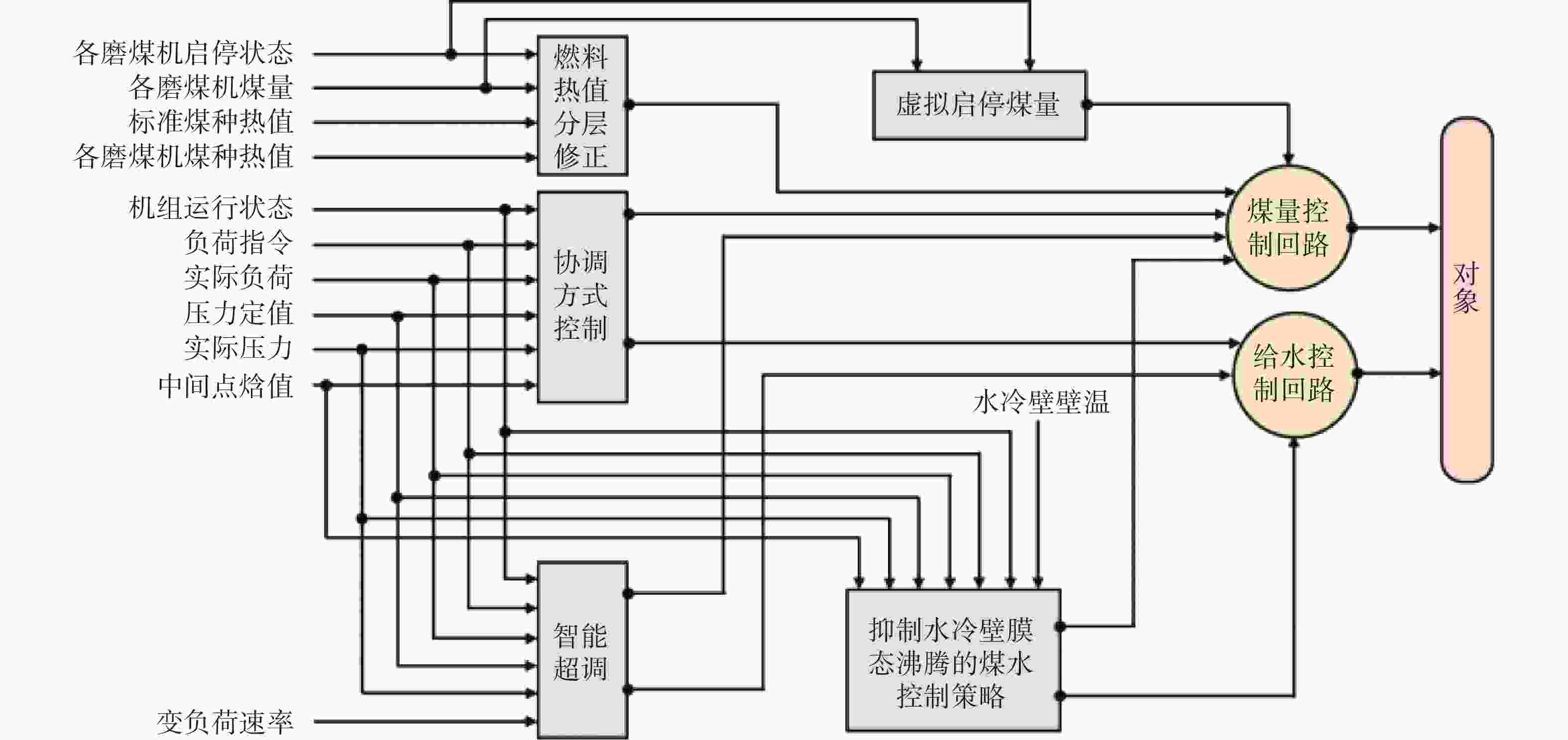

垂直管圈水冷壁因其系统阻力小、给水泵的需求功耗低等优势被广泛应用于燃煤发电机组中,但也存在对受热面热偏差的适应能力不足问题,使调峰变负荷过程中的水冷壁超温、爆管事故频繁。针对该问题,祝建飞等[73]开发了用于垂直管圈水冷壁的优化控制技术,从锅炉燃烧效率及水煤比控制出发,结合动态水煤比控制、变负荷智能超调、燃料热值修正等技术,大幅降低了因热负荷分布不均造成的水冷壁温差过大及超温问题,同时减弱了水冷壁管内膜态沸腾等恶劣现象。具体采用的水冷壁传热调控策略详见图13。经优化控制后,水冷壁壁温随负荷变化的变动量大幅度下降,降幅为49.4%。

总结而言,超温现象的出现在物理层面上影响因素众多,对超温进行预测要比NOx浓度预测、负荷预测等问题更为复杂。并且,受制于电厂测量系统,只能通过一些总包性的参数作为壁温模型的输入,这对模型精度的影响是显而易见的。未来的研究应当结合物理模型与数据模型进行综合考虑。

-

为获得空预器内部运行状态,现有研究多基于数值模拟与流动阻力监测等方法开展[74-76]。其中,通过数值模拟可获取空预器内温度分布,预测易堵塞部位。但现有研究多针对清洁状态开展模拟,且工况易偏离实际状态,难以给出实时的优化策略。

针对空预器堵塞的监测需求,Li等[77]提出了一种基于差压信号进行堵塞程度判别及预警的新方法。首先利用机组负荷、过量空气系数等前端物理量修正机组烟气流量,并结合空预器内堵塞发展的机理及吹灰频次,建立不同时间尺度的堵塞因子预测模型,能够有效反映空预器整体堵塞程度的变化趋势,并实现提前预警。在积灰情况可视化监测方面,提出了一种基于冷端图像分析的可视化监测方法,针对可视化监测方法,研究了不同图像分割算法对图像内流通区和实体区分类的准确性和鲁棒性。结果表明,K均值聚类算法能够考虑像素点周围信息,灵活调整聚类类数,较好地体现堵塞区域的连通性,较适用于此类图像集场景,但受高斯噪声影响较大,实际应用中应结合平滑滤波等手段进行预处理[77]。

总结而言,基于差压数据特征及图像分析等技术能够获得空预器堵塞的长、中、短期变化趋势,但内部堵塞增长过程有待进一步研究,如部分区域发生堵塞后对周围区域的影响及堵塞增长变化的过程尚需进一步明晰。

-

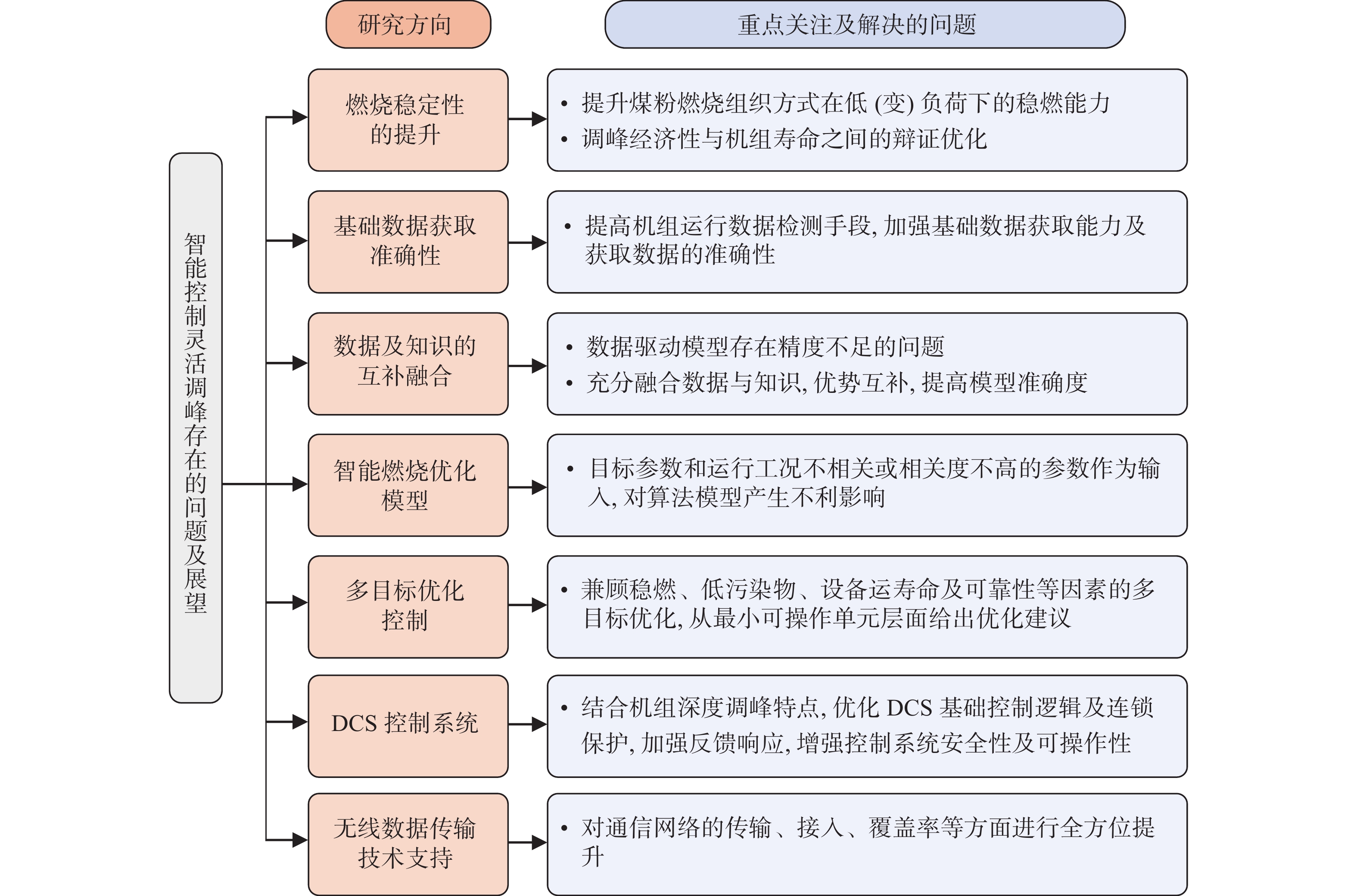

总结目前亟待解决的主要问题及研究展望如图14所示,具体分析如下:

1)燃烧稳定性的提升

在燃煤机组深度调峰过程中,最本质的问题为调峰过程中的稳定性,研究开发更为高效和稳定的燃烧组织方式,实现快速精准的燃烧优化,对深度调峰具有先发优势,是实现深度调峰的基础。在此基础上,通过更为完备的机组数据及优化控制算法,实现协同优势,同时兼顾调峰经济性和机组寿命之间的辩证优化关系,最终达到更为高效、稳定及经济性调峰目的。因此,需要包括热能工程、控制工程、数据算法等多领域人员间的配合,不能仅依赖智能控制来完全满足灵活调峰需求。

2)基础数据获取准确性

锅炉燃烧优化技术通常聚焦于控制端,基于先进数据解析技术的控制手段,忽略了数据本身的来源和可靠性,以及数据较大的迟滞性。实际上,由于燃煤锅炉内高温、高尘的复杂环境,导致测量设备对部分物理量的测量值偏差较大,且部分炉内区域的监测手段匮乏,缺少实时关键数据值,只能采用软测量手段进行推断,导致实际运行数据基础检测能力不足、数据劣化度高的问题。而数据质量的好坏直接影响到算法模型的准确性及应用效果。因此,应不断提高机组运行数据检测手段,加强基础数据获取能力及数据准确性,如耦合适用于不同场景的基于微波、激光、静电、声学和红外等原理的数据在线监测[78]。

3)数据及知识的互补融合

现有智能算法模型多集中于基于数据和基于知识的两个方面,缺乏数据与知识的互补融合。数据驱动的模型,由于缺少燃烧及污染物生成等的机理知识支撑,存在精度不足问题。然而,燃煤锅炉作为大型工业设备,其运行状态复杂多变,影响因素繁多,无法单纯以基于知识的机理模型进行精确计算,且对内部算法原理的指导较为困难,导致机理与数据模型相对独立。因此,需要分别结合数据模型及机理模型的特点,充分融合数据和知识,实现优势互补,从而提高智能优化模型的准确度。

4)智能燃烧优化模型

人工智能算法为深度调峰提出了新的解决思路[79],但由于锅炉自身的复杂特性及众多因素影响,容易将目标参数和运行工况相关度低或不相关数据作为输入参数,对算法模型产生不利影响,降低了模型的准确度。此外,神经网络模型中的隐藏层数及隐藏节点数的确定主要基于经验公式,直接影响到模型准确性。并且,在电站锅炉DCS系统上,很难直接搭建智能算法的建模及优化过程,需要外接计算机与DCS进行通讯,实现智能控制。因此,需要分别从锅炉自身运行特性及算法改进角度出发,促进基于人工智能的燃烧优化模型不断迭代升级。

5)多目标优化控制

机组深度调峰运行状态需要从多维信息角度进行综合评价,研究过程中应同时兼顾稳燃、低污染物、设备运行寿命及可靠性等因素。目前,虽然燃煤锅炉运行状态评价与结果溯源已取得了一定的研究成果,但是仍面临着巨大的挑战,主要包括如何充分挖掘炉内温度、流场、气体组分、图像等多源异构信息所蕴含的运行状态相关特征,分析燃煤锅炉在时空维度下的多源信息内在耦合关系,以及如何根据锅炉运行状态的评价结果,准确追溯引起运行异常的核心原因,从最小可操作单元层面给出优化建议。

6)DCS控制系统

在燃煤锅炉深度调峰过程中,各设备的运行状态逐渐接近其临界值,由于系统中系列保护措施的设置,运行参数超过安全阈值时会触发连锁保护,导致机组跳闸,影响调峰安全。加之,锅炉在低(变)负荷运行时,存在诸多非线性变化,机组在安全运行边界稍有不慎,将可能造成一定的安全风险,依靠人工管理来实现可靠监控难以满足调峰需求。因此,应结合机组深度调峰特点,优化DCS基础控制逻辑,优化连锁保护,加强反馈响应,增强控制系统安全性及可操作性,提升自动化监控水平。

7)无线数据传输技术支持

电厂中的传统接线方式和基于4G、Wi-Fi通信的无线数据传输已难以满足对海量生产数据传输、信息安全等方面的需求。因此,需对数据通信过程中的接入、传输、覆盖范围等进行综合提升。基于5G通信技术的工业互联网,为火电机组智能控制模型的推广应用提供了广阔平台[79]。基于5G通信技术,建立多元立体的感知层级,为智能运行、智能管理、智能安全、数字孪生[80-82]等功能的应用集成提供基础支撑。

-

文章以目前火电企业的数字化及智能化发展为背景,聚焦于燃煤锅炉灵活调峰需求,详细探讨了智能控制理论及模型在燃煤锅炉灵活调峰中的研究进展及应用效果,得出结论如下:

1)燃煤锅炉灵活调峰过程面临诸多典型问题,首要是对炉内燃烧及污染物生成特性的影响问题,同时还包括对污染物脱除设备、设备运行稳定、主辅机运行能耗及机组控制逻辑等的影响,涉及从燃烧机理、设备运行到机组控制的整个流程。

2)自动控制模型为提高燃煤锅炉灵活调峰能力提供了智能化解决方案,目前围绕锅炉燃烧性能优化控制、宽负荷脱硝精准控制、锅炉运行能效控制、主辅机设备监测及诊断4个方面开展了较为丰富的算法模型及应用研究,取得了良好的应用效果。

3)为了提供燃煤锅炉灵活调峰的智能化及精准化解决方案,需要在燃烧组织方式稳燃能力深度提升的基础上,提高基础数据获取准确性,促进数据及知识的互补融合,加强多目标优化控制及DCS控制系统优化等,同时兼顾调峰经济性与机组寿命之间的辩证优化关系。

Flexible Peak Shaving Technology for Coal-Fired Boilers Based on Intelligent Control

doi: 10.16516/j.ceec.2024.6.01

- Received Date: 2023-12-19

- Accepted Date: 2024-01-22

- Rev Recd Date: 2024-01-14

- Available Online: 2024-03-04

- Publish Date: 2024-11-30

-

Key words:

- coal-fired power plant boiler /

- flexible peak shaving /

- control algorithm /

- neural network /

- clean and efficient

Abstract:

| Citation: | SONG Minhang, YANG Hongyan. Flexible peak shaving technology for coal-fired boilers based on intelligent control [J]. Southern energy construction, 2024, 11(6): 1-17 doi: 10.16516/j.ceec.2024.6.01 |

DownLoad:

DownLoad: