-

随着全球范围内的风电开发,中国海上风电规模已经跃居第二,而“平价”市场条件下,海上风电开发面临严峻挑战,发电量是影响风电场经济收益的重要指标之一。海上风电较陆上开发规模更大、更集中,同时不受地形干扰,风能资源分布较均匀,风电机组的布置在空间上一般呈现较为规则的几何形态[1-2],多台、多排风机尾流相互叠加影响、风速恢复缓慢,造成尾流损失加重。目前针对海上风电场尾流模型的研究,国内外学者已做了大量的研究工作,1982年RisΦ实验室提出的Jensen模型是基于贝茨极限理论和质量守恒定律提出的,适用于平坦地形的尾流模型[3];相关研究[4]表明风机完全处于尾流区运行时,功率损失可达30%~40%;刘沙等[5]利用华南某海上风电场实际运行SCADA数据,对Jensen/Park模型及其参数设置进行验证,表明Park尾流模型能够较好地模拟近海风场尾流损失,模型参数选择需根据实际项目进行敏感性测算;温建民等[6]使用激光雷达对陆上某风场单台风机进行尾流观测,分析不同来流风速下尾流区风速恢复速率,为风电场排布优化和发电量提升奠定基础。

如何控制和降低大型海上风电场的尾流电量损失是海上风场评估的关键问题之一,而相邻风电场区间的相互影响作用也是不可忽视的,李岩等[7]为提升大型海上风电场经济效益,提出一种规则型排布优化策略,以提升大型海上风电场的经济效益;郑建才等[8]研究不同尾流叠加模型对尾流场模拟精度,为大型风电场尾流叠加形式的选取提供建议;而目前大多海上风场的尾流损失评估主要是基于模型仿真结果,周边相邻风电场之间实际的相互影响与场群间“尾流效应”研究相对比较少,本文基于实际运行风电场SCADA数据分析相邻风电场之间的相互影响造成的真实尾流损失情况,探讨海上相邻风电场间的尾流效应与缓冲带的作用,为后续海上大型风电场项目规划和风场优化排布提供参考。

-

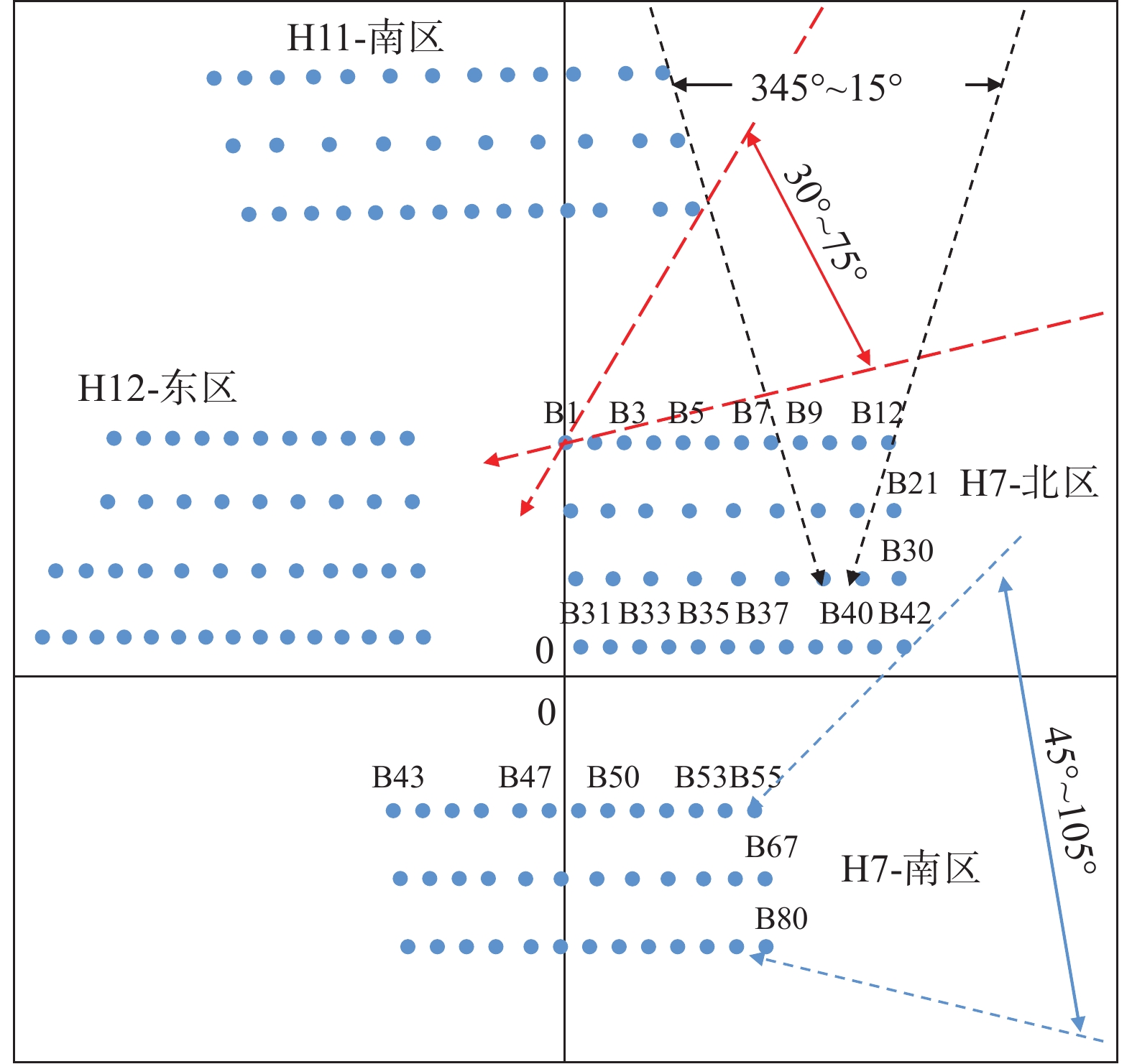

本文选取江苏某海上风电基地已运行风电场H7开展分析工作,该风电场离海岸线最近距离35 km左右,分南、北两个场区,周边已建成风电场有H11(西北方向相距H7北区4.15 km,约32D)和H12(正西方向相距H7北区2.62 km,约20D),具体见图1。

参考IEC 61400-12-1标准[9]对于自由流扇区影响扇区与距离的定义,及海上风电机组尾流影响范围等计算方法,场区间距20D及以上距离可视为独立风场,本文主要基于H7风电场北区和南区开展相邻风电场之间的尾流影响效应分析工作。

-

主要数据应包括3类:风电场基本信息、同期测风数据和风电机组SCADA运行数据。具体如下:

1)风电场基本信息

参考风电场H7共80台WTGS130-2.5 MW机组,轮毂高度85 m,具体排布方案如下:北区机组B1~B42,共4排lin1~lin4,由北向南第一排B1~B12、第四排B31~B42,相邻机组东西向间距为570 m(约4.1D),第二、三排B13~B21、B22~B30,东西向间距680 m(5.2D),南北方向机组之间距离均为1 300 m(约10D);南区机组B43~B80,共三排lin5~lin7,东西向间距4.1D、南北向间距10D(见图2)。

2)同期测风数据

在风电场升压站上部署了一台地面式激光雷达设备,处于风电场北区的西南方向,离海平面高度31 m,距离B31风机约570 m,相对位置见图2。雷达设备型号windcube,观测读取10 min平均风速、风向等参数,观测时段2020-10-15~2021-01-15,观测高度共12层,离海平面高度如下:(70 m/75 m/85 m/100 m/110 m/120 m/140 m/ 160 m/190 m/210 m/260 m)。

3)机组SCADA运行数据

采集参考风电场同期观测时段2020-10-15~2021-01-15,各风电机组实时监控系统记录的10 min平均数据包括风速、网侧有功功率、发电量及其他状态信息数据等,剔除机组故障、异常、停机、限电等异常状态数据。

-

1)参考风向选取

由于机舱测风风向为相对风向,不能直接代表真实风向,选取激光雷达实测风向作为参考基准。考虑激光雷达部分扇区方位离风电机组较近,可能会受不同程度的影响,统计对比激光雷达实测(2020-10-15~2021-01-15)时段不同高度处风向与主风能风向频率(85 m/120 m/160 m/210 m/260 m),发现分布频率基本一致差异不大(见图3),故选取同期激光雷达实测轮毂高度85 m处风向作为基准参考风向。

2)发电量归一化处理

基于风电场后评估经验,机舱风速受各因素的影响不能够代表真实风况[10-12],部分国内外的尾流相关研究[13-15]基于机组的实际出力来开展风电场尾流影响相关分析工作。本文选取B12机组作为参考基准点,将B12机组正常运行状态下的实际产能定义为P0,其他机组同期正常运行状态下的输出产能为Pi,Pi/P0为同期发电产能百分比,发电量归一化可用于对比各机组同等条件下的实际产能差异,上述机组产能是指机组正常运行状态下的产能,剔除机组故障、停机、限电等异常状态运行数据,为了更好地对比机组产能的差异性,选取样本也不包括机组满发运行状态数据,即产能差异主要源于自身风资源差异和尾流损失两个因素排除其他因素。

3)相邻风电场尾流效应场景分类

基于相邻风电场分布及风电机组实际排布,不同风向条件下,下风向相邻风场受影响范围可代表不同“尾流效应”影响状态,为保证样本量,扇区筛选按照实际风机相对位置下的影响范围上限原则,共分为3类场景,详见表1。

场景 扇区筛选 上风向风场 下风向风场 缓冲带距离/km 影响范围 说明 场景1 60°~75° H7北区 H7南区 5.64 (43.4D) 半影响 北区处于上风向,南区场区部分风机lin5(B43~B47)处于下风向 场景2 30°~45° H7北区 H7南区 4.3 (33.3D) 全影响 北区处于上风向,南区场区所有机组均处于下风向 场景3 345°~360° H11 H7 4.3 (33D)

&4.05 (31D)半影响 H7北区部分风机lin1(B1~B8)处于下风向

H7南区部分风机lin5(B51~B55)处于H11和H7北区的下风向场景3 345°~360° H12 H7南区 3.05 km(23.4D) 半影响 H7南区部分机组lin5(B43~B47)处于下风向 Table 1. Classification of wake effect scenes of adjacent wind farms

-

1)东西向风资源差异分析

综合考虑周边风电场分布情况,处于自由流风况下正常运行状态下的机组,进行发电量归一化对比,可反映该扇区条件下风资源的分布特点。可见在30°~75°扇区范围内,H7北区lin1(B1~B12)机组,及345°~15°扇区范围内,lin1(B9~B12)机组上风向均无遮挡,处于自由流风况(见图4)。

提取不同扇区区间范围进行统计分析,结果如下(见图5):(1)30°~75°扇区范围内,由西向东方向,lin1(B1~B12)机组发电能力相当,说明该扇区范围内东、西向风资源差异不大;(2)345°~15°扇区范围内,处于自由流的B9~B12机组发电能力相当,B1~B8则受上风向风电场不同程度的影响,发电量由西向东逐渐增大。

Figure 5. Distribution diagram of power generation normalization of typical WTGS under different wind directions

2)南北向风资源差异分析

选取E(90°±15°)、ENE(60°±15°)扇区范围内,处于自由流风况下的代表机组,北区B12、B21、B30、B42和南区B55、B67、B80,B12与B80相距约9 km(见图4),进行发电量归一化统计,其中B12机组作为参考基准点。

结果如下(见图6):南北方向上最大距离约9 km,各机组发电能力相当,说明ENE~E扇区范围内南、北方向风资源相近,无明显差异。

-

基于不同的风向扇区条件和风电场机组实际排布分为3类尾流效应场景,开展实际运行相邻风电场的真实“尾流效应”分析工作;本文尾流电量损失比均是基于机组正常运行状态下(不包括满发状态),单一扇区条件下进行的尾流电量损失比,不能代表综合风况条件下全场平均尾流电量损失比。

场景1:60°~75°扇区条件下,风场北区lin1(B1~B12)&lin4(B39~B42)和南区lin5(B50~B55)上风向无遮挡,处于自由流风况,lin4(B31~B38)和lin5(B43~B48)处于下风向尾流区内(见图7),统计各机组同期正常运行状态下(不包括满发状态)的实际出力进行对比分析。

结果如下(见图8):

Figure 8. Distribution diagram of power generation normalization of WTGS under different sector conditions (60°~75°)

1) 上风向无遮挡处于自由流风况的lin1(B1~B12)、lin4(B38~B42)和lin5(B50~B55)各机组发电较接近差异较小,说明该扇区条件下,东、西向风资源差异不大。

2) lin5(B43~B48)处于北区风场的下风向,较自由流机组lin5(B50~B55)发电降低4%~12%之间,由西向东发电量逐渐增大,说明受上风向相邻风场不同程度的 “尾流效应”影响造成电量损失差异。

3) 延尾流中心线67.5°方向各机组叠加尾流影响:对比lin4(B38~B42)&lin5(B44~B48),南区lin5离相邻场区lin4间隔5.64 km(43.4D)左右的缓冲带,lin5(B44~B48)较lin4(B38~B42)发电量降低5.7%~8.2%之间,说明该缓冲带距离下仍受上风向相邻场区影响导致风速衰减发电降低。

场景2:30°~45°扇区范围内,风场北区lin1(B1~B12)上风向无遮挡处于自由流风况,lin4(B31~B42)和南区lin5(B43~B55)处于下风向(见图9),统计各机组同期正常运行状态下(不包括满发状态)的实际出力进行对比分析。

结果如下(见图10):

Figure 10. Distribution diagram of power generation normalization of WTGS under different sector conditions (30°~45°)

1)上风向无遮挡处于自由流的lin1 (B1~B12)机组发电能力差异不大,说明该扇区范围内,东、西向风资源相近。

2)lin5(B43~B55)处于风场北区的下风向,由西向东受上风向场区尾流影响程度不同,较自由流lin1发电降低8%~20%之间,说明该扇区范围内,受上风向相邻场区影响明显,“尾流效应”导致的电量降幅较大。

3)延尾流中心线37.5°方向各机组叠加尾流影响: 对比lin1(B7~B12)&lin4(B31~B36)&lin5 (B45~B50),南区lin5机组离相邻场区的lin4间隔了4.3 km(33.3D)左右的缓冲带,lin4、lin5较自由流机组发电分别降低20%~24%、15%~20%,lin5机组较lin4平均发电提升了3%,说明该缓冲区距离,对风速有一定的恢复作用,下风向风场机组发电有一定提升。

场景3:345°~360°扇区条件下,H7北区西部部分机组受上风向H11风场影响,南区东部部分机组处于最下风向(见图11),统计各机组同期正常运行状态下(不包括满发状态)的实际出力进行对比分析。结果如下(见图12):

Figure 12. Distribution diagram of power generation normalization of WTGS under different sector conditions (345°~360°)

1) 上风向无风场遮挡的lin1(B9~B12)机组,由西向东发电差异不大,说明该扇区由西向东风资源相近;北区lin1离上风向H11风电场最近风机排组间隔4.3 km(33D)左右的缓冲带,lin1(B1~B8)机组受上风向相邻风场H11影响,发电较自由流机组降低8%~18%之间,说明该缓冲带距离下机组仍受上风向相邻场区的影响,风速衰减导致发电降低。

2)南区lin5(B43~B47)处于H11、H12场区下风向,中间间隔了3.05 km(23.4D)左右的缓冲带,机组受上风向影响程度不同,发电能力呈逐渐增大趋势,较自由流机组发电降低幅度在20%~27%之间,说明该缓冲带距离下机组受上风向相邻场区的影响风速衰减导致发电降低。

3) 延尾流中心线352.5°方向各机组叠加尾流影响:对比lin1(B2~B6)&lin4(B32~B36)&lin5(B51 ~B55),南区lin5离相邻场区北区lin4间隔4.05 km(31D)左右的缓冲带,叠加尾流影响后的lin5(B51~B55)较自由流机组发电降低20%~24%之间,较lin4(B32~B36)发电相差不大,说明该扇区条件下多重叠加尾流影响后,缓冲带有一定的风速恢复作用,下风向风场风速没有进一步衰减。

-

本文利用海上大型风电场风电机组实际运行SCADA数据结合激光雷达同期实测风数据,基于不同的风向扇区条件和风电场机组实际排布进行尾流效应场景分类,进而开展实际运行相邻风电场间的真实“尾流效应”分析工作。结论如下:

1)对于规则排布的海上大型风电场,基于实际运行SCADA数据选取参照基准机组,对各机组发电量进行归一化,可以较好地反映海上风能资源分布特征及各机组发电能力的差异。

2)单一、高度集中的扇区条件下,相邻风电场处于下风向的场区受 “尾流效应”的影响,发电产能降幅较自由流降幅较大,对于风向高度集中的中低风速区域,需着重考虑周边相邻风电场带来的尾流损失影响。

3)相邻风场间随着缓冲带距离的增加,下风向场区机组尾流电量衰减比随之降低,缓冲带需达到一定的距离,对于风速的恢复有明显的作用,发电产能才能够有所提升,本案例单一扇区条件下,23D~44D缓冲带距离下,尾流损失比在27%~4%之间;缓冲带距离是场群“尾流效应”影响因素之一,距离越大越有利于降低尾流损失,但与周边相邻风电场项目容量、机组数量、机型、排布方案、风向频率分布等多因素相关,需综合考虑。

当然不同区域的风电场如气候条件、风速、风向、风频分布等存在差异,上述研究结论仅代表该风电场项目案例特征,后续可以收集更多不同区域海上风电场项目进行进一步分析与总结。

Case Study of "Wake Effect" of Adjacent Offshore Wind Farms

doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.01.003

- Received Date: 2021-10-13

- Rev Recd Date: 2021-12-30

- Available Online: 2022-11-21

- Publish Date: 2023-01-11

-

Key words:

- adjacent wind farms /

- wake effect /

- power generation normalization /

- buffer zone /

- layout optimization

Abstract:

| Citation: | CUI Donglin, SHA Wei, LIU Shujie, CHEN Qiuyang, WANG Nina. Case Study of "Wake Effect" of Adjacent Offshore Wind Farms[J]. SOUTHERN ENERGY CONSTRUCTION, 2023, 10(1): 21-28. doi: 10.16516/j.gedi.issn2095-8676.2023.01.003 |

DownLoad:

DownLoad: